Di balik retorika ‘waspadai kekuatan asing’ ala Presiden Prabowo Subianto – ‘Prabowo adu domba warga dengan warga’

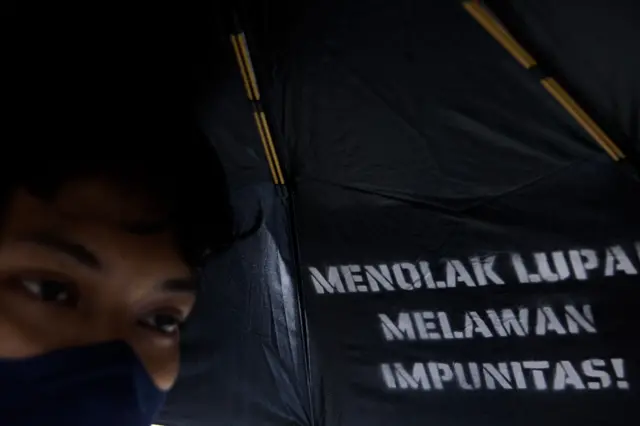

Sumber gambar, ANTARA FOTO

- Penulis, Faisal Irfani

- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia

Presiden Prabowo Subianto mengatakan “kekuatan asing” sedang bekerja untuk mencegah Indonesia menjadi kuat. Salah satunya melalui pembiayaan yang diberikan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Para pegiat dan akademisi menyebut pernyataan itu cerminan sosok yang “alergi dengan kritik” dan didasari motif “mengadu domba antar warga.”

Prabowo tak sekali ini saja melontarkan kekhawatiran mengenai “kekuatan asing” dalam konteks kedaulatan Indonesia.

Pernyataan Prabowo dilontarkan kala memberikan pidato pada peringatan Hari Pancasila, Senin (02/06).

Ia “mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu” dan “jangan menjadi sumber gontok-gontokkan” karena “itu yang selalu diharapkan kekuatan asing.”

“Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang, dengan uang. Mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri,” jelasnya.

Akhir dari Paling banyak dibaca

Bangsa Indonesia, kata mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus tersebut, “harus berdiri di atas kaki sendiri.”

Prabowo, pada kesempatan yang sama, menuturkan “kekayaan kita sangat besar” tapi “terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat.”

Meski demikian, Prabowo “tidak mengajak bangsa Indonesia untuk curiga dengan bangsa asing.” Ia hanya tidak ingin “kita dipermainkan oleh bangsa manapun.”

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/rwa

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Aktivis hukum menegaskan apabila narasi anti-asing dilekatkan kepada LSM, maka akan mengurangi checks and balances mengingat LSM mampu “menjadi penyeimbang kekuasaan.”

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai “retorika anti-asing sangat berbahaya” lantaran “bisa melemahkan gerakan sipil.”

“Lagipula musuh utama kita bukanlah LSM yang didanai lembaga asing,” ungkapnya kepada BBC News Indonesia, Selasa (03/06).

“Musuh utama bangsa kita, dan yang melumpuhkan negara kita, adalah elite-elite yang terlibat korupsi.”

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menuturkan presiden mempunyai informasi lengkap ihwal LSM yang terafiliasi dengan pihak asing dan cenderung menyudutkan kinerja pemerintah. Namun, Hasan menggarisbawahi statement presiden tidak mengarah ke seluruh LSM.

“Tentu beliau punya informasi yang lengkap, yang bisa dipercaya, mengenai siapa-siapa saja kelompok, individu, organisasi, bahkan mungkin mengatasnamakan LSM yang memerankan peran ini,” papar Hasan, Selasa (03/06).

Prabowo dan retorika anti-asing: dipupuk sejak lama

Tidak sekali ini saja Prabowo melontarkan retorika anti-asing. Jejaknya tertancap jauh sebelum dia menjadi presiden.

Saat debat Pilpres 2014, Prabowo menyebut “kekayaan nasional kita diambil dan mengalir ke luar negeri.” Dalam mengatasinya, Prabowo berpegangan pada “kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.”

Narasi kontra kepada asing turut ia munculkan setelah pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memenangkan Pilpres 2014. Ia menuding keterlibatan asing berpihak ke Jokowi-JK sehingga membuat ia, bersama Hatta Rajasa, kalah.

Walaupun aktif mengirim pesan “bahaya asing,” Prabowo, di sisi lain, juga menyatakan keterbukaannya terhadap “asing,” terlebih jika membahas aspek ekonomi.

Pada debat capres 2014, misalnya, Prabowo “mendukung investasi asing” selama “tidak mematikan ekonomi rakyat.”

Dua tahun usai kalah dari Jokowi dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres), Prabowo mewanti-wanti perihal “kekuatan lain yang mengincar dan mengintervensi Indonesia.”

“Dan yang paling adalah setelah saya pelajari sejarah kita, dokumen kita, ternyata luar biasa kekuatan asing selalu ingin Indonesia rusuh, selalu ingin Indonesia kacau,” kata Prabowo dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV.

Lalu pada November 2023, ia menegaskan kalau “tidak mengajak benci orang Barat” melainkan berharap “masyarakat jangan terlalu lugu” agar tidak mudah dimanipulasi kelompok lain.

Ia mempertegas kembali penerimaannya atas “kelompok asing” tatkala deklarasi dukungan guru besar dan cendekiawan kala Pilpres 2014. Ia mendorong Indonesia “belajar kepada semua pihak,” tak terkecuali negara asing.

“Kita tidak anti-asing. Tapi, kita tidak mau dilecehkan oleh orang asing. Kita ingin bersahabat tapi kami tidak mau jadi kacung-kacungnya. Bangsa Indonesia bukan bangsa kacung,” ujar Prabowo.

Sewaktu debat capres edisi pertama, Desember 2023, Prabowo mengutarakan siklus kekerasan serta masalah pemenuhan HAM di Papua turut disumbang “campur tangan asing.” Jawaban Prabowo merespons pertanyaan seputar isu Papua.

“Ini sudah kita ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ [Papua]. Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah,” tegasnya.

Pada Januari 2024, bertepatan momen kampanye calon presiden (capres) yang diadakan di Semarang, Jawa Tengah, Prabowo menegaskan masa depan Indonesia gemilang. Kalau ada pihak yang menyatakan Indonesia suram “jangan terlalu didengarkan,” ucapnya, sebab “jangan-jangan mereka itu antek-antek asing yang selalu mau Indonesia miskin.”

“Pemilihan tahun ini sangat penting. Banyak kekuatan yang ingin Indonesia pecah. Banyak kekuatan yang ingin Indonesia terus lemah. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara maju,” tandasnya.

Narasi itu konsisten dilontarkan Prabowo setelah terpilih sebagai presiden.

April lalu, saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Indonesia, Prabowo melemparkan kecurigaannya perihal siapa aktor di balik demonstrasi menolak Revisi Undang-Undang TNI—yang kemudian diloloskan DPR.

“Coba perhatikan secara obyektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif, dong,” tuturnya.

Prabowo lalu mengaitkannya dengan kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang membubarkan lembaga donor, USAID, Maret silam.

Prabowo berpendapat terdapat “bukti-bukti bahwa USAID membiayai banyak LSM di mana-mana.”

Sebulan berselang, Prabowo kembali menyentil terdapat kekuatan pihak luar yang “ingin Indonesia tidak eksis” dan “terpecah belah.” Pemicunya, “kekayaan alam Indonesia begitu besar,” tegas Prabowo.

Prabowo mengeluarkan kalimat tersebut dalam konteks peresmian produksi perdana sumur minyak Forel dan Terubuk di Natuna, Kepulauan Riau.

Masih di tahun yang sama, tepatnya pada Februari, Prabowo mengingatkan para kader Gerindra bahaya adu domba kekuatan asing. Prabowo, sekali lagi, menyinggung LSM dan media yang diberi modal pihak asing untuk memengaruhi opini publik.

“Kalau ada yang dihasut-hasut, atau ada yang mau menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia,” ucapnya dalam helatan peringatan ulang tahun Gerindra ke-17 di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Virna Puspa Setyorini/Spt

Bagian dari populisme global?

Dalam politik kontemporer, gaya komunikasi politik Prabowo dinilai masuk bagian dari populisme.

Istilah populisme sendiri, merujuk analisa filsuf dan pemikir politik terkemuka, Hannah Arendt, muncul pada akhir abad ke-19 yang menggambarkan gerakan sosial dan politik yang lahir imbas serangkaian krisis, terutama ekonomi.

Gerakan populisme digaungkan oleh pemimpin karismatik, yang memahami secara baik masalah maupun apa yang diinginkan masyarakat. Para pemimpin ini, kata Hannah, mengerti betul bagaimana menggerakkan massa untuk tujuan tertentu.

Propaganda—atau komunikasi—politik populis punya target kepada orang-orang yang merasa “tidak terwakili dalam sistem politik yang ada,” terang Hannah.

Mereka merupakan orang-orang yang “diabaikan sekaligus dicap apolitis oleh status quo.”

Dari sini, mereka dimanfaatkan para pemimpin untuk menjadi mesin politik yang efektif. Tak perlu memaparkan program yang konkret, massa cukup dibakar dengan jargon berdasarkan ideologi kelas atau ras.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar

Perkembangan ilmu politik telah membuka diskursus lebih luas mengenai populisme, terlebih bagaimana populisme harus didefinisikan.

Editor majalah Foreign Policy, Moises Naim, menegaskan bahwa populisme bukan idelogi; ia hanya cara yang dipakai para demagog—dan akan terus dipakai—untuk meraih kekuasaan dan mempertahankannya.

Namun, pembacaan populisme setidaknya dapat berangkat dari beberapa elemen.

Pertama, populisme cenderung terbit pada masa krisis dan ketidakstabilan ekonomi.

Kedua, populisme masa kini yang berbelok ke sayap kanan, menyebar cepat, yang oleh para akademisi serta ilmuwan politik dinilai menandakan “penerimaan dan konsolidasi di dalam masyarakat.”

Lonjakan populisme dapat disimak di AS pascakemenangan Donald Trump di Pilpres 2016, atau di daratan Eropa usai Inggris memutuskan cabut dari Uni Eropa. Pemandangan serupa hadir di Amerika Selatan dan wilayah lain di Asia.

Pemicunya, mengutip studi London School of Economics and Political Science (LSE), adalah krisis identitas karena “dunia ini bergerak dengan cara yang serampangan dan dipenuhi kecemasan” serta terjangan globalisasi yang begitu cepat.

Ketiga, pola komunikasi populis berangkat dari konstruksi terhadap “rakyat”—sebagai kelompok berdaulat, kelas, etnis, atau bangsa.

Unsur tambahan seperti, katakanlah, anti-elite, jelas ilmuwan politik, mampu ditempatkan secara fungsional yang menawarkan standar pembeda “rakyat” (“kita”) dan memperkuat identifikasi individu dengan kelompok yang ada.

Dan keempat, retorika populisme, baik spektrum politik Kiri atau Kanan, selalu bersandar kepada wacana ketakutan yang didirikan di atas musuh bersama, bahkan ketika “musuh” itu tidak ada.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Galih Pradipta/Spt

Pemilihan “musuh” disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing para aktor yang terlibat. Ada yang menyeret imigran, agama, media massa, lembaga keuangan, kekuatan asing, hingga LSM. Satu hal pasti: penyebaran narasi mengenai “musuh” ditempuh dengan konsistensi tinggi.

Hasil riset menunjukkan mereka yang berada pada spektrum Kanan lebih membenarkan kekerasan politik dibandingkan kelompok lainnya.

Dalam level individu, Prabowo punya teman: Donald Trump dan Viktor Orban.

Trump, sebagai contoh, membuat media massa menjadi “musuh bersama.” Trump menyebut media “penyebar disinformasi” atau melabeli setiap informasi dengan cap “berita bohong.”

Pantauan Reporters Without Borders (RSF) menunjukkan selama masa kampanye Pilpres AS 2024, periode 1 September-24 Oktober, sebanyak 108 serangan ia arahkan ke media secara terbuka. Angka ini, jelas RSF, belum termasuk “unggahan di media sosial.”

RSF menambahkan serangan Trump ke media, saking seringnya, dianggap “menjadi hal lumrah,” dan di situlah letak bahayanya. Serangan verbal, apabila didiamkan, mampu berujung ke kekerasan fisik, imbuh RSF.

Sementara nama kedua, Viktor Orban, adalah Perdana Menteri Hungaria serta ketua partai Kanan, Fidesz, sejak 2003. Orban sudah tiga kali terpilih sebagai perdana menteri, dari 2014, 2018, dan—yang terbaru—2022.

Masa kekuasaannya merupakan arena konsolidasi politik yang berupaya menyingkirkan mereka yang dipandang tak sepaham dengan retorika “kita” versus “mereka.”

Orban, misalnya, meyakini kelompok sipil (LSM) dan media diberi ongkos oleh “kepentingan asing” yang menghendaki pemerintahan di Hungaria berganti wajah. Kekuatan asing yang dimaksud Orban yaitu Brussels dan jaringan Soros.

Brussels di sini merujuk kepada Uni Eropa, yang oleh rezim Orban kerap dijadikan samsak pertikaian. Sedangkan Soros ialah George Soros, pengusaha dan filantropis kelahiran Budapest, Hungaria. Orban tak menyukai Soros lantaran dianggap mengusik kekuasaannya dengan “program-program yang mempromosikan demokrasi.”

Pada 2017, pemerintah Hungaria, di bawah Orban, sempat menyetujui undang-undang anti-LSM.

Pemerintah mengeklaimnya sebagai bentuk transparansi bagi kelompok yang mendapatkan pendanaan dari luar negeri. Pengadilan Uni Eropa lalu memutuskan undang-undang itu “melanggar hak-hak warga Hungaria.”

Bagaimana komunikasi politik populis ala Prabowo?

Indonesia, menurut makalah berjudul Populism in Indonesia and its Threats to Democracy (2017) yang ditulis ilmuwan politik Universitas Jember, Abubakar Eby Hara, tidak memiliki populisme bercorak ekstrem Kiri atau Kanan.

Berbeda dengan Amerika Selatan yang diwarnai perkembangan populisme Kiri, di Indonesia warna politik itu sudah terputus sejak Orde Baru.

Sementara untuk populisme sayap kanan, Indonesia tak sama dengan partai-partai di Eropa, walaupun “kecenderungan ke arah sana juga ada.”

Populisme di Indonesia, tulis Abubakar, lebih diwakili dengan aktor-aktor politiknya seperti Jokowi dan Prabowo.

Jokowi melihat “rakyat” merupakan orang-orang yang tertindas secara administratif sehingga hidup mereka susah. Jokowi lalu berjanji memperbaiki birokrasi dan membentuk pemerintahan yang bersih.

Berbeda dengan Jokowi, Abubakar menulis, “rakyat dalam definisi Prabowo adalah kelompok masyarakat tertindas seperti petani dan nelayan.” Mereka, menurut Prabowo, harus diselamatkan dengan program-program afirmatif.

Dalam perspektif Prabowo, mereka adalah “rakyat nyata” dan pengusaha yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar untuk mengeruk kekayaan di Indonesia merupakan “elite korup,” sebut Abubakar.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/foc

Paradigma itu lantas menjadi landasan berbagai retorika populis yang disampaikan Prabowo.

Riset lainnya, berjudul Prabowo’s Populism in Indonesia (2024) yang disusun Andreas Ufen, melihat Prabowo tak memiliki ideologi yang rumit. Gagasan-gagasan yang disusun Prabowo cukup sederhana: ia menggambarkan dirinya sebagai bagian dari “elite yang sadar.”

Prabowo, jelas Ufen, memang terlahir dari keluarga kaya. Namun, Prabowo berupaya memoles dirinya sebagai “bagian dari kelompok elite yang secara khusus mampu membaca wajah-wajah elite yang korup.”

Kepada “rakyat,” Prabowo mengatakan ada kepentingan-kepentingan yang sedang menguasai Indonesia. Jika dibiarkan, “kita” akan mengalami hidup yang sulit.

Prabowo mengontraskan “rakyat” dengan para elite—termasuk “kekuatan asing”—secara moral, dan meyakini bahwa ia merupakan sosok yang tepat untuk mencegah situasi tersebut bergulir semakin tak terkendali, Ufen menganalisis.

Narasi anti-asing yang seringkali diutarakan Prabowo, yang menjadi signature politiknya, dapat dibaca sebagai cara Prabowo untuk “mendekat kepada rakyat,” selain kesempatan membuktikan diri kalau ia merupakan “elite yang mengabdi untuk rakyat.”

Mayoritas pidatonya tentang anti-asing memperlihatkan keadaan di Indonesia yang serba kacau: “kepentingan asing” mengeksploitasi kekayaan Indonesia dan membuat “rakyat” sengsara. Ia membungkus narasi anti-asing ke dalam kotak “mereka” yang perlu “kita” hadapi bersama-sama.

Asal-usul retorika asing ini sebetulnya berakar pula dari pengalaman Prabowo selama berkarier di militer.

Konsep ketentaraan mengajarkan sekaligus menanamkan nilai-nilai soal siapa musuh dan siapa lawan.

Mereka yang dipandang memiliki “agenda” lain yang tidak sejalan dengan negara, maka mudah ditempeli cap “musuh”—dan oleh sebabnya harus dilawan.

Langkah pertama untuk menghalau “musuh” itu, atau dalam hal ini “kekuatan asing” yang ia bayangkan, ialah keberanian, sebagaimana yang ditulis di bukunya, Military Leadership Notes from Experience (2022).

“Bagi seorang prajurit, keberanian adalah hal yang mutlak. Keberanian tidak hanya menyangkut keberanian fisik, tetapi juga keberanian moral,” ucap Prabowo.

Prabowo sendiri pernah mengatakan pemahamannya mengenai perang dan kekerasan, lantaran ia pernah jadi perwira militer, membuatnya tahu apa dan bagaimana ancaman “kepentingan asing” bergerak ke Indonesia.

Para peneliti dan ilmuwan politik menyaksikan betapa Prabowo bertransformasi dari “orang kuat,” maskulin, chauvinis, dan ultra-nasionalis menjadi figur kakek yang memelihara kucing serta gemar berjoget pada Pilpres 2024. Satu pertanyaan diajukan: seberapa jauh karakter “gemoy” akan dan bisa melekat di Prabowo?

Satu analisa mengatakan meski Prabowo perlahan meninggalkan sisi agresifnya, pengalaman dalam kepemimpinan militer masih akan memainkan peran penting: ketegasan mengambil keputusan.

‘Dia sedang mengadu domba warga dengan warga’

Ahli hukum tata negara sekaligus pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menjelaskan di balik pidato “anti-asing” yang baru saja terjadi, tanda-tanda setelan otoritarianisme tergambar dengan jelas.

“Yang sedang ditarget Prabowo, menurut saya, adalah semua yang sedang mengkritik pemerintah. Jadi, yang mengkritik pemerintah itu biasanya, tentu saja, organisasi non-pemerintah,” ucap Bivitri kepada BBC News Indonesia, Selasa (03/06).

Apa yang dilakukan Prabowo, sebut Bivitri, merupakan “ciri khas demagog” atau pemimpin yang mengutamakan narasi-narasi publik untuk meningkatkan nasionalisme secara sempit, dan pada akhirnya dimanfaatkan demi “membentuk kekuatan dirinya di mata rakyat.”

Pemimpin “demagog” kerap alergi terhadap kritik, imbuh Bivitri, dan cara mengatasinya yakni dengan kill the messenger—pihak yang mengkritik pemerintah.

“Jadi, sebenarnya, dia sedang mengadu domba warga dengan warga. Dia sedang bikin orang-orang yang suka, mudah, termakan narasi kultus individu, untuk benci kepada orang yang mengkritik pemerintah,” tegasnya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Ferlian Septa Wahyusa/app/rwa

Konsekuensinya, jelas Bivitri, ada dua.

Pertama, narasi kebencian berpeluang berdampak terhadap tindak kekerasan. Mereka yang pro-pemerintah bisa jadi memperoleh justifikasi untuk mempersekusi mereka yang mengkritik pemerintah.

“Prabowo saja bilang “asing,” nih. Akhirnya mereka diserang. Bisa begitu,” ungkapnya.

Efek yang kedua, implikasi dari aspek hukum, dengan pengetatan pemberlakuan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan. Tidak hanya mudah diawasi lantaran sifat aturan ini yang dinilai masih berwatak Orde Baru, setiap LSM juga dikhawatirkan bakal dipersempit ruang geraknya.

Jika sudah begitu, “akibatnya nanti pemerintah akan tidak ada kontrol,” tambah Bivitri.

“Jadi, kita harus paham konteks besarnya. Yang namanya demokrasi itu sebenarnya kuncinya adalah akuntabilitas. Kekuasaan harus dibatasi. Harusnya begitu,” paparnya.

“Nah, lembaga yang bisa mengawasi secara formal, sekarang semua sudah dikooptasi, bisa dibilang.”

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Novrian Arbi/bar

Advokat HAM dan mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2017-2021), Asfinawati, menjelaskan “retorika anti-asing ini umum dikeluarkan pemerintah sebagai prateks adanya musuh negara.”

Dengan kata lain, ia bilang, “implisit ada musuh tapi musuhnya belum ditentukan alias bisa siapa saja yang di-framing sebagai asing.”

“Oleh karenanya, berpeluang represif, dan bahkan melanggar hukum karena tuduhannya longgar,” jelasnya merespons BBC News Indonesia, Selasa (03/06).

Pelabelan anti-asing kepada mereka yang kritis terhadap kekuasan, apalagi ditambah berbagai jenis pembatasan, “akan mengurangi checks and balances,” ujar Asfinawati.

Paradigma berpikir penguasa yang mengarah ke otoriter adalah membuat narasi dengan tafsir tunggal, ucap Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, sembari “menyalahkan pihak lain untuk bisa menutupi inkompetensinya dalam mengelola negara.”

Penguasa otoriter, lanjut Usman, akan selalu “menganggap narasi berbeda apalagi bersifat kritik oposisi sebagai pengganggu dan musuh.”

“Dampak pidato itu adalah menghidupkan cara pandang nasionalisme yang agresif, seperti di negeri-negeri dengan sistem politik yang fasis,” pungkasnya.