Penulisan ulang sejarah Indonesia – Rawan dijadikan alat legitimasi, meminggirkan perempuan dan sejarah Papua

Sumber gambar, Rijksmuseum

Rencana pemerintah menulis ulang sejarah memicu kontroversi. Sejumlah sejarawan menganggap ini akan menjadi alat legitimasi dan menghilangkan peristiwa “sensitif” tentang perempuan dan sejarah Papua. Namun ketua tim penulisan buku menjamin tak ada intervensi.

Pemerintah Indonesia berencana menerbitkan ‘buku babon’ sejarah nasional pada Agustus kelak, sebagai ‘kado’ hari kemerdekaan RI ke-80.

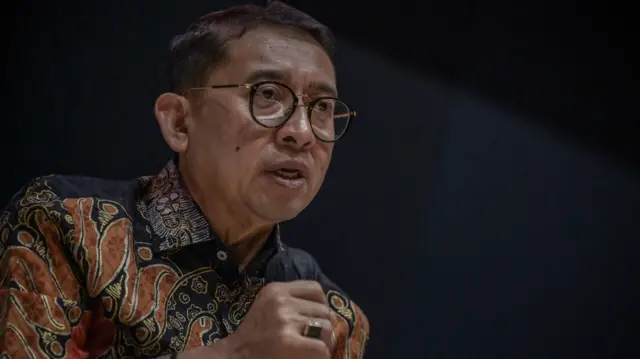

Menteri Kebudayaan Fadli Zon bilang buku ini adalah “revisi penambahan di buku sejarah” dan akan menjadi buku sejarah resmi Indonesia serta menjadi acuan buku sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah

Namun, penulisan ulang sejarah ini memicu polemik di kalangan sejarawan.

Arkeolog Truman Simanjuntak yang turut menyusun buku itu mengundurkan diri setelah menolak penggantian istilah “prasejarah” menjadi “sejarah awal” yang menurutnya, “menghapus istilah dan ilmu prasejarah dari nomenklatur keilmuan”.

Akhir dari Paling banyak dibaca

Sejarawan dari Papua, Albert Rumbekwan, menyayangkan hanya sedikit sejarah Papua ditampilkan. Padahal Papua punya sejarah panjang yang membentang paling sedikit sejak 500 tahun yang lalu.

Adapun, sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya, Mohammad Refi Omar Ar Razy, menyebut penyusunan buku ini terkesan terburu-buru, sementara isinya “masih sangat Indonesia sentris”, “sangat elite” dan tidak menyorot peran perempuan dalam sejarah Indonesia.

“Isinya tidak banyak memperbarui hal-hal yang fundamental dalam sisi historis,” ujarnya kepada wartawan Hilman Handoni yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Namun begitu, Susanto Zuhdi yang menjadi ketua tim penulisan buku ini bilang buku sejarah ini akan “seobjektif” mungkin dan menjamin tak ada intervensi pemerintah.

‘Pelurusan sejarah’

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua kali buku ‘babon’ semacam ini.

Buku Sejarah Nasional Indonesia—terdiri dari enam jilid—diterbitkan pada 1975.

Pada 2010-an, pemerintah juga mensponsori penyusunan dan penerbitan buku Indonesia dalam Arus Sejarah (IDAS), yang terdiri dari sembilan jilid dengan 4.500 halaman.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut paling tidak ada tiga aspek utama dalam pembaruan catatan sejarah yang akan diterbitkan Agustus nanti.

Antara lain, revisi atas narasi yang sudah ada, penambahan materi sejarah baru, serta pelurusan sejarah yang memerlukan klarifikasi berdasarkan hasil kajian.

Salah satu contoh bagian yang direvisi katanya adalah catatan soal zaman “prasejarah”.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Fauzan

“Ada temuan-temuan baru, misalnya penelitian terbaru dalam prasejarah kita seperti Gua Leang-Leang Maros yang tadinya usianya diduga 5.000 tahun, ternyata 40.000-52.000 tahun yang lalu usianya” kata Fadli seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Pemerintah menanggung pendanaan proyek ini, seperti halnya penyusunan dua buku babon sejarah sebelumnya.

Kepala tim penyusun buku sejarah ini, Susanto Zuhdi, menyadari ada anggapan bahwa pemerintah saat ini punya kepentingan dalam penyusunan sejarah.

Bagaimanapun, kata dia, penyusunan sejarah resmi di negara mana pun mesti punya pertimbangan kepentingan.

Namun Susanto Zuhdi—yang pernah menjabat sebagai kepala direktorat sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2001—menyebut inisiatif memperbarui sejarah Indonesia kali ini tak sepenuhnya berasal dari pemerintah.

Sumber gambar, Maxime Aubert / PA WIRE

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Dia mengatakan para sejarawan telah lama menginginkan pembaruan historiografi nasional. Keinginan ini juga menjadi amanat Kongres Sejarah pada 2001.

“[Ini] kepentingan dari bawah maupun dari atas. Kelihatannya Pak Prabowo secara prinsip, secara pribadi, saya lihat suka sejarah. Bahkan jauh sebelum dia jadi presiden. Jadi ya memang kepentingan bersama,” jelas Susanto.

Susanto kemudian mengatakan bahwa pada akhir tahun lalu dirinya diminta untuk memimpin proyek ini, yang diakuinya “waktunya mepet”.

“Tapi saya bilang kita harus punya tekad. Nekat jadi tekad,” selorohnya.

Dia bilang buku ini nantinya akan memiliki 10 jilid, masing-masing terdiri dari 500 halaman, yang membentang mulai masa prasejarah Indonesia hingga masa pemerintahan Joko Widodo.

Ada 120 sejarawan yang ikut dalam proyek ini, termasuk mahasiswa pascasarjana dari luar negeri dan sejarawan dari universitas-universitas di berbagai daerah. Mulai dari Universitas Syiah Kuala di Aceh hingga Universitas Cenderawasih di Papua.

“Pemerataan juga harus menjadi pertimbangan. Itulah Indonesia.”

Sejarawan publik—yang bekerja di luar lingkungan akademik, seperti museum, situs sejarah, atau media—juga dilibatkan dalam penulisan ulang sejarah kali ini untuk membuat sejarah lebih mudah diakses dan relevan bagi masyarakat umum.

Lebih lanjut, Susanto menegaskan tidak ada “arahan” atau pesanan apa pun dalam penyusunan buku ini.

“Enggak ada arahan itu, adanya arahan ‘Reinventing Indonesian Identity’,” tegasnya.

Menurutnya, penulisan ulang sejarah ini demi “mencari identitas bangsa”.

“[Indonesia] ini bangsa yang besar. Bangsa yang punya sejarah yang luar biasa.”

Susanto mengatakan pemerintah tidak ikut campur dalam perubahan substansi yang terjadi di dalam buku.

Apa saja sejarah yang direvisi?

“Kita tidak lagi menyebut ‘Zaman Hindu-Buddha’ atau ‘Zaman Islam’,” kata Susanto.

Sebagai gantinya, para sejarawan yang menulis dalam buku tersebut menggunakan istilah “Indonesia dalam Jaringan Global” atau “Indonesia dalam Jaringan Timur Tengah”

Penggunaan istilah-istilah ini, menurut Susanto, demi menenekankan peran aktif Indonesia dalam berbagai peristiwa dan memperkuat pandangan tentang Indonesia.

Namun begitu, ada perubahan istilah dalam buku itu yang memicu kontroversi.

Arkeolog Truman Simanjuntak menolak penggantian istilah “prasejarah” yang merujuk pada era ketika aksara belum ditemukan, menjadi “awal sejarah”.

Dia akhirnya mundur dari tim penulis buku sejarah baru ini.

Sumber gambar, Getty Images

Dalam surat pengunduran diri yang diunggah di situs Pusat Studi Prasejarah dan Austronesia, Truman—yang menerima penghargaan dari LIPI dan penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya—mengatakan, “menggantikan ‘prasejarah’ dengan ‘Sejarah Awal’ sama dengan menghapuskan istilah dan ilmu prasejarah dari nomenklatur keilmuan.”

Dia pula mengatakan bahwa keputusan tersebut “betul-betul aneh, hanya dan baru kali ini terjadi di Indonesia.”

Meski begitu, Susanto Zuhdi bergeming. Menurutnya, definisi sejarah secara konvensional adalah saat manusia mengenal aksara. Sebelum itu, tidak disebut sebagai sejarah.

“Padahal sumber sejarah kan tidak cuma yang tertulis. Memang artefak bukan sumber sejarah? Lukisan di dinding memang bukan sumber sejarah?”

Sumber gambar, Getty Images

Narasi yang hendak dibangun oleh buku ini, lanjut Susanto, juga soal Indonesia yang diklaim “dijajah 350 tahun”.

“Yang bilang [dijajah 300 tahun] itu Gubernur Jenderal De Jong, ‘Kami sudah 300 tahun di sini dan kami mau 350 tahun lagi’,” ujarnya.

“Istilah itu kemudian dipakai oleh Presiden Sukarno supaya menunjukkan kita jangan terlalu lama lagi [dijajah].”

Padahal faktanya, kata Susanto, hingga awal abad ke-20 banyak kerajaan yang merdeka.

Beberapa aspek lain yang akan masuk ke dalam buku sejarah ini termasuk sejarah kuliner, busana, tari dan koreografi, diaspora, dan kehidupan digital.

Bagaimana dengan sejarah yang kontroversial?

Susanto Zuhdi mengatakan buku ini akan menempatkan tokoh berideologi kiri yang kerap terpinggirkan dalam sejarah resmi, “seobjektif mungkin” dalam buku sejarah yang akan segera diterbitkan.

“Kita harus tempatkan Tan Malaka seobyektif mungkin, semulia mungkin. Tan Malaka ini kontribusinya besar, pemikirannya besar,” kata Susanto Zuhdi soal tokoh kiri Tan Malaka yang katanya kurang mendapatkan porsi dalam historiografi nasional sebelumnya.

Perubahan lainnya, kata Susanto, ada pada nama peristiwa Pemberontakan PKI pada 1926-1927 yang menurutnya tidak tepat.

“Kalau melawan negara [kolonial] yang sah, ngapain kita sebut ‘berontak.’ Kita [pakai] istilah] lawan, dong,” seraya menegaskan kontribusi perlawanan yang juga dilakukan para ulama Banten pada peristiwa tersebut.

Tapi, katanya, timnya akan tetap berhati-hati kapan akan menggunakan istilah pemberontakan, kapan menggunakan istilah perlawanan.

Sementara itu, rangkaian peristiwa setelah Tragedi 1965, ujar Susanto, juga akan disertakan bersama rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum gerakan tersebut—agar obyektif.

Setelah peristiwa 1965, ratusan ribu orang paling sedikit menjadi korban pembunuhan, pemenjaraan, dan kerja paksa.

Ribuan orang lainnya mengalami diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari setelah keluar dari penjara atau pembuangan.

Sumber gambar, Getty Images

Bersama-sama dengan peristiwa pelanggaran HAM Orde Baru lainnya, seperti Peristiwa Talangsari, Tanjung Priok, Peristiwa Penembakan Misterius—dan upaya koreksi Orde Baru oleh kelompok Petisi 50—semuanya kata Susanto Zuhdi, akan juga dituliskan.

“Pokoknya fakta. Sejarah kan fakta. Cuma biasanya ada yang tidak puas atas interpretasi terhadap fakta, ya enggak apa-apa,”

Ini katanya juga mencakup peristiwa penculikan mahasiswa dan aktivis prodemokrasi menjelang Reformasi yang menyeret nama presiden Prabowo Subianto.

“Pokoknya kalau ada peristiwanya, pasti kita masukkan. Kita nggak akan menutupi peristiwanya,” tutup Susanto Zuhdi.

Meminggirkan peran perempuan dan sejarah Papua

Sejarawan Mohammad Refi Omar Ar Razy yang juga pengajar di Universitas Negeri Surabaya telah melihat dokumen kerangka buku yang telah beredar di kalangan sejarawan.

Dokumen itu katanya telah memasukkan beberapa tambahan seperti penemuan-penemuan arkeologi terbaru yang memang cukup penting dan patut diapresiasi.

Tapi secara umum, menurut Refi, narasi yang hendak dibangun masih terpusat pada negara.

“Narasinya masih sangat Indonesia sentris, sangat elite, tidak dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

“Ketika saya lihat plan-nya buku ini, itu juga sebetulnya isinya tidak banyak memperbarui hal-hal yang fundamental dalam sisi historis.”

Penyusunan buku masih mengedepankan perang, kejatuhan, kekuasaan, perjuangan, dan kepahlawanan yang rawan akan menjadi mitos baru.

“Ideologi yang diutamakan. Historiografi kita, sejarah kita sebetulnya enggak pernah berubah semenjak masa kerajaan sampai hari ini.”

“Sejarah masih digunakan untuk membangun legitimasi,” katanya lagi.

Ar Razy juga melihat rencana buku itu belum banyak menyorot peran perempuan. Padahal tokoh-tokoh perempuan ini juga memiliki karakter yang menonjol.

“Tokoh-tokoh perempuan yang juga jago menulis sastra seperti Suwarsih Djoyopuspito, seorang guru perempuan di tahun 1938-39, pernah nulis novel. Kemudian juga Partini [seorang putri dari Pura] Mangkunegara,” kata dia.

Semestinya, kata Ar Razy, peran perempuan juga mendapat ulasan dalam historiografi nasional.

“Mungkin dalam satu bab atau satu sub-bab. Secara teknis harus disorot[peran mereka].”

Sumber gambar, Getty Images

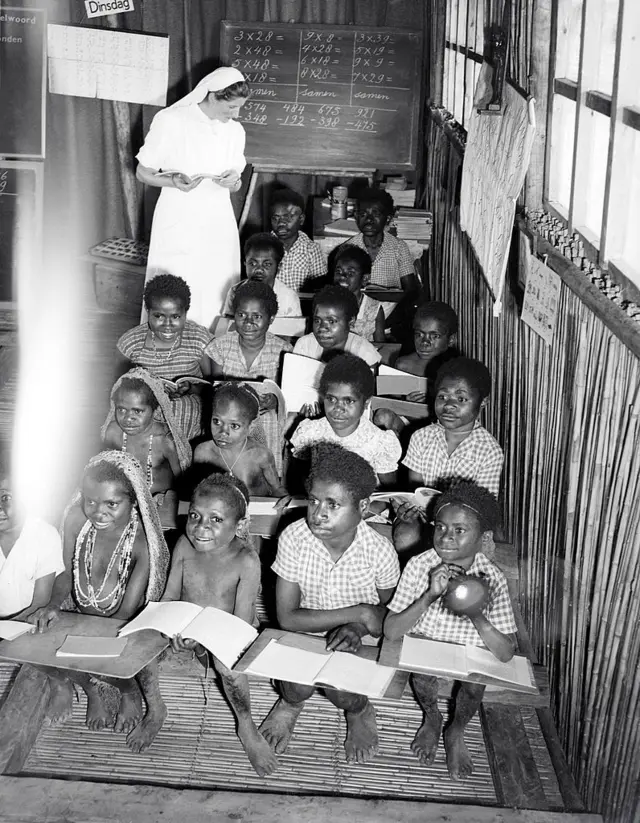

Sejarawan sekaligus Ketua Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Cenderawasih, Albert Rumbekwan, mengakui bahwa dalam penulisan sejarah nasional selama ini, posisi Papua hanya tampil sedikit saja.

Hal ini, menurutnya, kontras dengan sejarah panjang kawasan ini yang membentang paling sedikit sejak 500 tahun yang lalu.

“Dalam historiografi Indonesia [Papua] itu hanya ada seputar Ternate dan Tidore, terus Trikora, dan Integrasi 1963. Seputaran itu saja yang ada di dalam catatan sejarah yang diajarkan di buku-buku teks.”

Albert sendiri baru diminta bergabung sebagai penulis buku ini pada Maret 2025. Dia diminta untuk menuliskan sejarah Papua setelah Reformasi.

“Jadi saya coba dalam waktu singkat itu saya menulis tentang awal reformasi, 1998 sampai 2001. Namun ketika kita bertemu, mereka minta untuk saya harus tulis sampai dengan era Jokowi, 2023.”

Total 40 halaman yang harus dia tuliskan untuk menampung peristiwa berdurasi 20 tahun lebih di Papua.

Rekan Albert, sejarawan Ester Yambeyapdi akan menuliskan bagian mengenai Papua pada masa VOC.

Sementara itu apa yang terjadi di Papua setelah Proklamasi hingga sebelum Reformasi tampaknya akan jatuh pada penulis lainnya.

“Mereka tidak kasih bagian itu ke kita,” kata Albert.

Pada 1949, saat Konferensi Meja Bundar, Belanda menolak untuk menyerahkan Papua ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia.

Setelah penundaan sekian lama, badan perwalian PBB menyerahkan Papua kepada Indonesia pada 1963 dengan syarat Indonesia akan menyelenggarakan referendum yang bebas bagi rakyat Papua untuk menentukan status wilayah mereka.

Pada titik inilah, muncul gerakan-gerakan yang menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Sumber gambar, Getty Images

Pada 1969 Penentuan Pendapat Rakyat digelar yang menghasilkan integrasi wilayah Papua ke Indonesia, sebuah hasil kontroversial yang masih dipertanyakan hingga kini.

Hingga kini insurgensi, di tengah-tengah pemanfaatan sumber daya alam Papua yang kaya, masih berlangsung.

Albert mengaku akan mengangkat isu-isu sensitif yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan keinginan orang Papua untuk merdeka di dalam tulisannya,

“Juga ada sentil di situ terkait dengan masalah lingkungan juga, masalah proyek-proyek yang terjadi di Papua hari ini. Tapi kan kita tidak tahu apakah itu akan dimasukkan secara utuh, atau dia akan mengalami editing yang cukup ketat untuk itu.”

“Kami berharap kalau memang Jakarta atau kementerian mau serius melihat persoalan Papua dalam historiografi sejarah, mungkin mari kasih proyek penulisan sejarah tentang Papua itu ke kami,” katanya.

“Kami menulis tentang sejarah kami,” tutupnya.