Tentara duduki kampus, mahasiswa dikirim ke Nusakambangan, hingga larangan baca buku Pramoedya – Tujuh hal yang perlu diketahui tentang NKK/BKK pada era Orde Baru

Sumber gambar, TEMPO/Putu Setia

- Penulis, Heyder Affan

- Peranan, Wartawan BBC News Indonesia

Gerakan mahasiswa di Indonesia tidak pernah sungguh-sungguh dapat dijinakkan penguasa. Mahasiswa tetap meneriakkan protes, walau pemerintah pernah sekuat tenaga mengerdilkan peran politiknya.

Setelah huru-hara Malari 1974 dan gerakan mahasiswa 1978, rezim Orde Baru berusaha mematikan protes-protes mahasiswa.

Tindakan represif diawali pembubaran Dewan Mahasiswa, lalu disusul kebijakan depolitisasi kampus.

Kampus disterilkan dari politik praktis dengan memaksakan penerapan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada 1978.

Seperti apa wajah kampus dan mahasiswa di masa itu? Bagaimana mereka menyiasati di tengah tekanan rezim?

Akhir dari Paling banyak dibaca

BBC News Indonesia melihat ulang sejarah di balik kebijakan depolitisasi kampus hingga aturan itu dicabut.

Berikut ini rangkaian perisitwa

Malari 1974 dan Gerakan Mahasiswa 1978, latar belakang kelahiran NKK/BKK

Bahu-membahu mahasiswa dan kelompok militer yang mengambil alih kekuasaan Presiden Sukarno dan menggantinya dengan sosok Soeharto pada 1966, ternyata tidak langgeng.

Pada akhir 1969 hingga awal 1970, muncul rasa kecewa di kalangan mahasiswa terhadap sepak terjang rezim Orde Baru.

Seperti yang terjadi pada era pemerintahan Sukarno, mereka kembali menggelar protes dan mengkritik kebijakan Soeharto.

Sumber gambar, TEMPO/Ed Zoelverdi

Pemborosan, korupsi, penyelewengan, hingga masalah demokrasi, menjadi tema protes mahasiswa pada tahun-tahun itu, tulis Masmimar Mangiang, dalam buku Mahasiswa, Ilusi tentang Sebuah Kekuatan yang diterbitkan pada Desember 1981.

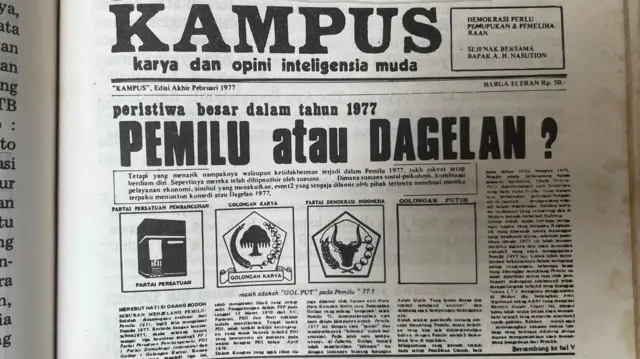

Jelang Pemilu 1971, mahasiswa menggelar kampanye Golongan Putih (Golput). Mereka memprotes gelaran pemilu itu yang dianggap sandiwara. Sosok Arief Budiman berada di balik gerakan ini.

Pembangunan mega proyek Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta juga menjadi sorotan kritis mahasiswa.

Proyek ini dianggap sebagai pemborosan. Aksi ini tidak digubris oleh pemerintah dan proyek itu diresmikan pada 1974.

Sumber gambar, TEMPO/Ed Zoelverdi

Walau demikian, mahasiswa terus bersikap galak terhadap rezim Orde Baru.

Kadang-kadang Soeharto memang bisa bertindak akomodatif terhadap kritik mahasiswa. Namun bisa pula bersikap keras, seperti yang terjadi setelah kerusuhan 15 Januari 1974 di Jakarta.

“Peristiwa Malari 1974 menunjukkan rezim tidak segan-segan bertindak keras terhadap mahasiswa,” kata Didik Supriyanto, dalam buku Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK (1998).

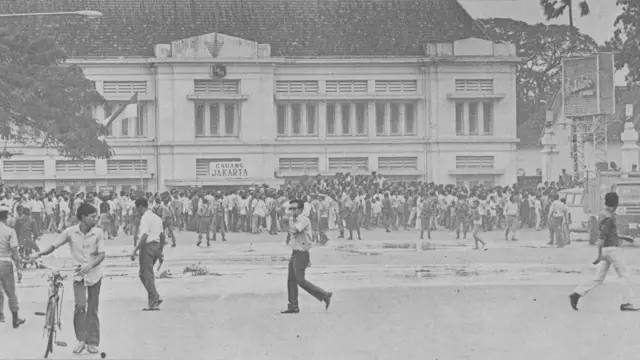

Pada akhir 1973 dan berlanjut sampai pertengahan Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan-jalan protokol di Jakarta.

Sumber gambar, Kementerian Penerangan/Wikipedia

Mereka menggelar aksi protes menolak kehadiran investasi asing saat Perdana Menteri (PM) Jepang kala itu, Kakuei Tanaka, berkunjung ke Jakarta.

Seperti ditulis Francois Raillon dalam buku Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia (1985), saat itu mahasiswa mengkritik cara pembangunan berlandaskan bantuan asing.

Mereka menilai cara seperti itu melahirkan pemerasan negara dan ketidakadilan sosial.

“Karena orang-orang Jepang dan China bekerja sama dengan beberapa tokoh nasional yang ‘menjual Indonesia’,” tulis Raillon.

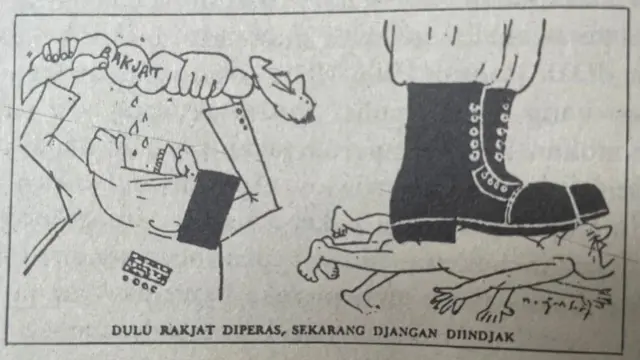

Sumber gambar, Buku Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia (1989)

Aksi-aksi mahasiswa yang semula berjalan damai kemudian berubah menjadi rusuh.

Belakangan terungkap rusuh politik pada 15 Januari 1974 itu diduga kuat dilatari motif persaingan di antara elit militer, ungkap laporan khusus majalah TEMPO, Menyibak Dalang Peristiwa Malari (19 Januari 2014).

“Tragedi pada awal kekuasaan panjang Orde Baru itu menggambarkan dengan jelas kekerasan yang disponsori alat-alat negara,” tulis TEMPO.

Diduga dimobilisasi oleh elite militer itulah, massa melakukan aksi rusuh yang mengguncang Jakarta.

Sejarah mencatat sebanyak 144 gedung, 807 mobil, 187 sepeda motor dibakar, dan 11 orang meninggal dalam peristiwa ini.

Sumber gambar, DETIKCOM/ISTIMEWA

Namun tak pelak lagi, rusuh Malari itu membuka kesempatan Soeharto untuk makin mengukuhkan kekuasaannya.

Para pemimpin aksi dan orang-orang yang dikaitkan dengan peristiwa Malari 1974, termasuk Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia, Hariman Siregar, dijebloskan ke penjara.

Dalam berbagai kesempatan, Hariman berulangkali berujar bahwa Dewan Mahasiswa UI “tidak menghendaki kerusuhan”.

“Tujuan yang sebenarnya hanyalah minta perhatian mengenai berbagai persoalan ekonomi, dan strategi Pembangunan,” kata Hariman Siregar dalam buku Mahar Marjono, Pejuang, Pendidik dan Pendidik Pejuang (1997).

Sumber gambar, Getty Images

Tapi tetap saja di mata Soeharto, mahasiswa dianggap paling bertanggung jawab atas rusuh politik pertama dalam Sejarah Orde Baru itu. Tindakan represif pun dilakukan.

Salah-satunya, pemerintah mengeluarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 028/1974.

Isinya mengharuskan mahasiswa untuk minta izin kepada rektor bila hendak menggelar kegiatan.

“Kegiatan-kegiatan yang bersifat politis, yang menjurus kepada pelanggaran ketentraman dan ketertiban tidak dibenarkan, seperti misalnya demonstrasi-demonstrasi, pawai-pawai, termasuk pawai alegoris,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Sjarief Thayeb.

Walaupun “SK 028” ditolak mahasiswa, tapi dalam praktiknya aturan itu telah membelenggu aktivitas politik mahasiswa. Dampak Malari memang terasa sampai beberapa tahun kemudian.

Lukman Hakim, mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI (1977-1978), menggambarkan betapa aturan baru itu merepotkan gerakan mahasiswa.

“Bahkan untuk kegiatan piknik bersama saja, kita harus terlebih dulu mendapatkan izin dari berbagai instansi,” ujar Lukman Hakim dalam buku Mahar, Pejuang Pendidik dan Pendidik Pejuang (1997).

Tapi upaya menjauhkan mahasiswa dari masalah-masalah sosial di luar kampus, tak sepenuhnya berhasil.

Cepat atau lambat, mereka tetap saja tidak bisa berdiam diri ketika dihadapkan sepak terjang penguasa.

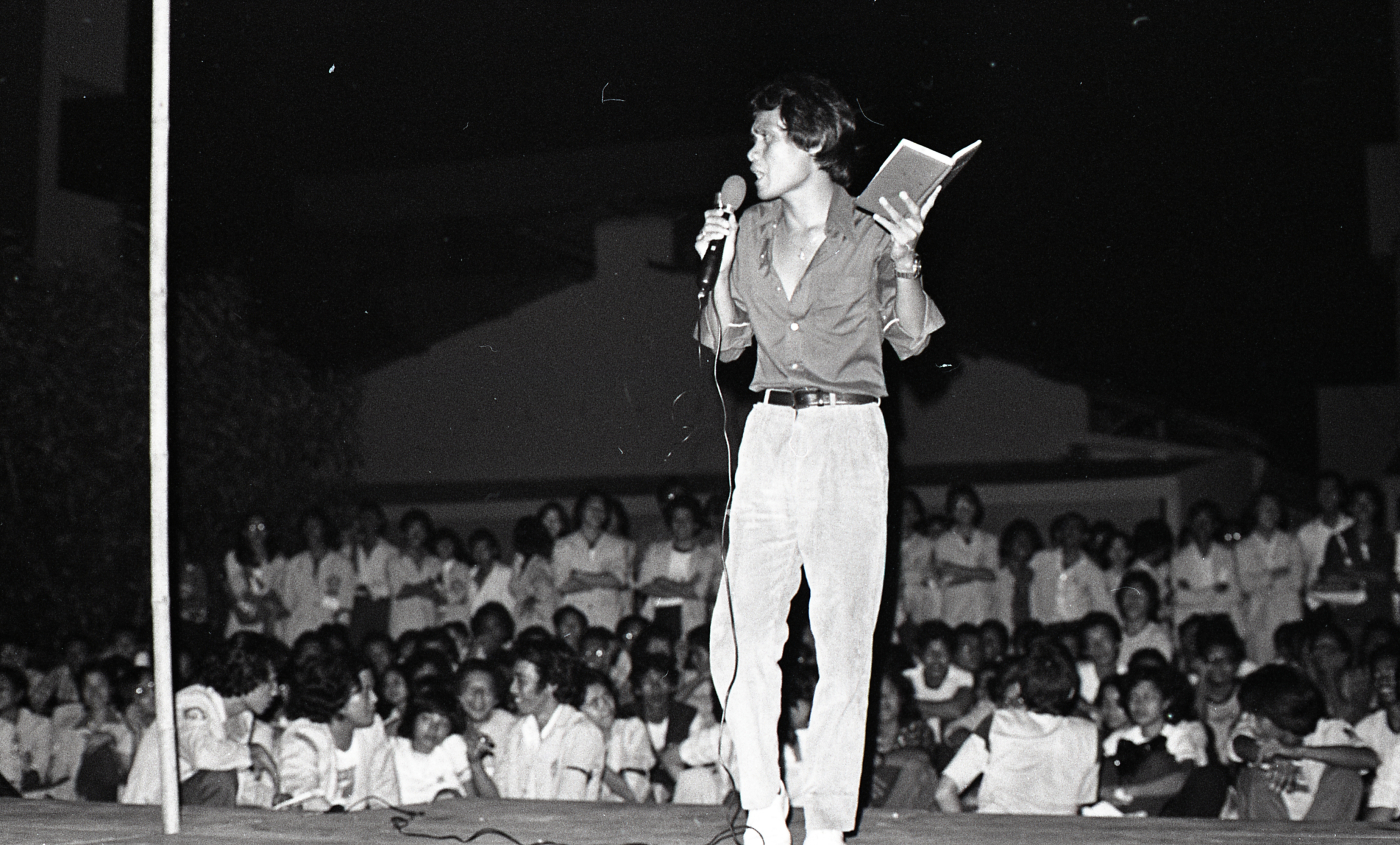

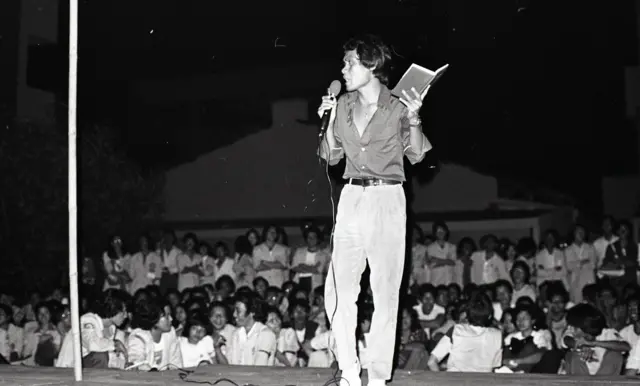

Sumber gambar, TEMPO/Harianto Imam Rahayu

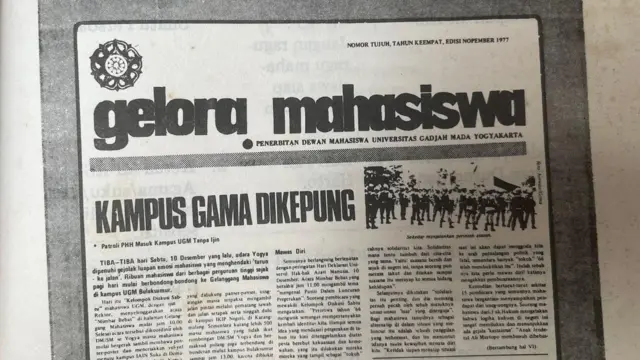

Buktinya, mereka kembali menyuarakan protes saat Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR 1978.

Digelar di berbagai kampus, mulai 1977 hingga 1978, Dewan Mahasiswa (DM) dari sejumlah kampus di Indonesia, mahasiswa menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden.

Tuntutan itu kemudian, antara lain, dilantangkan saat Dewan Mahasiswa se-Indonesia bertemu di Bandung pada 28 Oktober 1977. Pada momen ini pula berkumandang Ikrar Mahasiswa Indonesia.

“Warna politik gerakan mahasiswa semakin nyata ketika gerakan langsung menuju ke pusat kekuasaan dengan menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden,” kata Didik Supriyanto dalam buku dalam buku Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK (1998).

Sumber gambar, TEMPO/Harianto Imam Rahayu

Menyadari gejolak seperti ini, pemerintah Soeharto berusaha menjinakkannya dengan mengirim sejumlah menteri ke kampus-kampus. Judulnya, mengajak dialog.

Dan, bisa ditebak, mahasiswa menolak kehadiran para menteri teknokrat itu. Sebagian mereka menggelar ‘aksi bisu’ di hadapan tim menteri Soeharto itu.

Seperti yang dialami pimpinan mahasiswa dalam gerakan 1974, penguasa Orde Baru memilih melanjutkan sikap represi saat menghadapi protes mahasiswa.

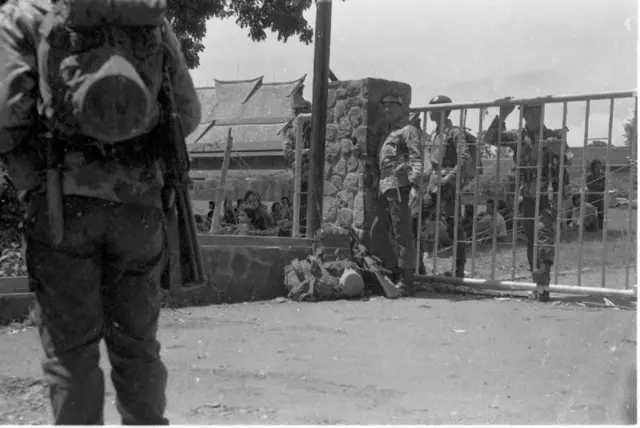

Kira-kira dua pekan setelah DM ITB menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden, disusul demo maraton di dalam kampus, tentara menyerbu dan menduduki kampus Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ini terjadi dua kali di pekan pertama Februari 1978.

Sumber gambar, Buku Pers Mahasiswa Indonesia, Patah Tumbuh Hilang Berganti (1983)

Laporan-laporan menyebutkan mereka dari kesatuan Kostrad, Koppasandha dan CPM. Saat penyerbuan, sempat terjadi bentrokan yang mengakibatkan sejumlah mahasiswa terluka.

Seorang mahasiswa ITB, Saifi Rosad, memberikan kesaksian saat-saat tentara bersenjata lengkap masuk ke kampusnya.

“Di sisi timur, tentara menjaga sampai di jalan menuju Dago, seperti di jalan Hasanudin. Saat awal tentara masuk [siang hari] sebagian kita digiring dan didorong ke lapangan basket […],” ungkap Saifi Rosad.

Tak hanya di ITB, pasukan ABRI juga menduduki beberapa kampus lainnya di Pulau Jawa.

Sumber gambar, TEMPO/Harianto Imam Rahayu

Ketua DM UI (1977-1978), Lukman Hakim, bersaksi bahwa penggerebekan tentara ke kampus-kampus itu mengakibatkan banyak korban cedera.

Aksi pendudukan tentara ke kampus-kampus ini sebagian berlangsung sampai Sidang Umum MPR pada Maret 1978 berakhir.

Para pimpinan Dewan Mahasiswa ITB, Universitas Indonesia (UI), UGM, dan berbagai kampus lainnya kemudian diburu dan ditangkap.

Sejumlah sosok dari non-kampus juga ditahan. Rektor ITB Iskandar Alisjahbana pun dicopot dari jabatannya.

Nama-nama mahasiswa ITB seperti Rizal Ramli (almarhum, kelak menjadi ekonom dan menteri pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur) hingga Heri Ahmadi (nantinya menjadi politikus PDI Perjuangan dan Dubes Indonesia untuk Jepang) pun dijebloskan di penjara.

Sumber gambar, rizalramli.com

Mulanya para mahasiswa berpikir sikap represif rezim Soeharto hanya sampai di situ.

Tetapi rupanya penguasa menindaklanjutinya dengan tindakan sistematis.

Dewan Mahasiswa (DM) dibubarkan dan lembaga kemahasiswaan ‘ditata kembali’ melalui kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).

Melalui SK Pangkopkamtib No.02/Kopkam/I/1978, pemerintah Orde Baru membekukan Dewan Mahasiswa sejak 21 Januari 1978.

Keputusan ini diperkuat pelaksanaannya dengan Instruksi Mendikbud Sjarief Thayeb beberapa hari kemudian.

Lalu dilanjutkan dengan upaya sistematis melalui kebijakan ‘menormalkan’ kampus.

Seperti apa kebijakan NKK/BKK dan siapa konseptornya?

Anti klimaks dari peluruhan aksi-aksi mahasiswa adalah pemberlakuan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada 1978.

Kebijakan itu lahir di tangan Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu baru dilantik.

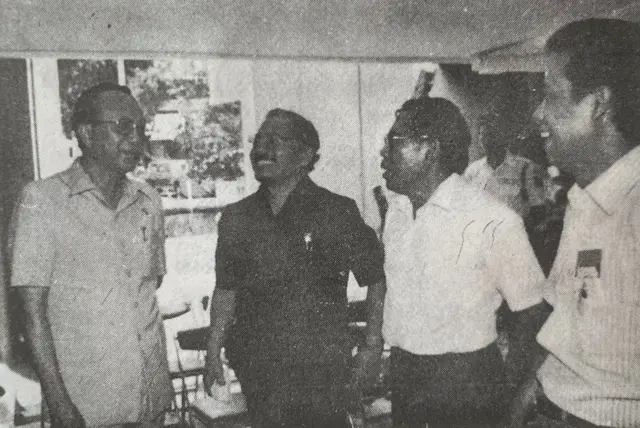

Liputan majalah TEMPO berjudul Menunggu Hasil Sidang Rektor yang terbit pada 15 April 1978, Daoed Joesoef diharapkan dapat mengendalikan situasi kampus.

Di kantor Mendikbud (dulu sering disingkat Menteri P dan K), Pangkopkamtib Laksamana TNI Soedomo menyerahkan upaya ‘penormalan’ kampus kepada sang menteri baru.

Sumber gambar, Perpusnas

Pangkopkamtib adalah singkatan dari Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

Kopkamtib dibentuk pada awal Orde Baru untuk memberangus PKI.

Dalam perkembangannya, lembaga ini berwenang melarang unjuk rasa, menangkap figur politik yang ‘bermasalah’, hingga menyensor media.

Daoed Joesoef lalu menggelar rapat kerja rektor kampus negeri dan swasta se-Indonesia, pada pertengahan April 1978.

Raker inilah yang melahirkan konsep NKK dan resmi berlaku sejak 19 April 1978.

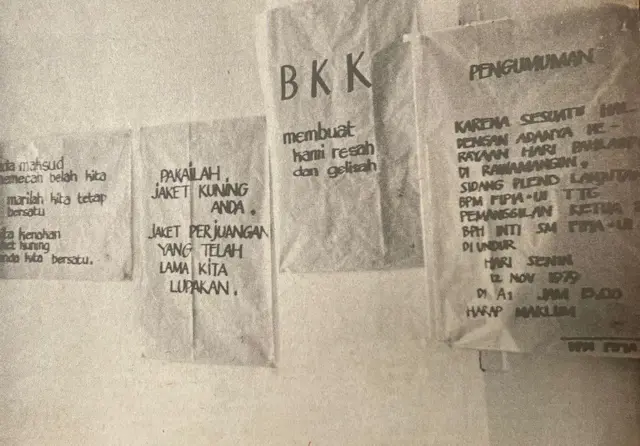

Sebulan kemudian, keluarlah konsep Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Ini adalah penjelasan teknis terhadap pelaksanaan NKK.

Sumber gambar, Buku Pers Mahasiswa Indonesia, Patah Tumbuh Hilang Berganti (1983)

Dalam aturan ini, tidak disebut sama sekali soal Dewan Mahasiswa.

BKK diketuai oleh Pembantu Rektor III. Anggotanya adalah Pembantu Dekan III, staf ahli berlatar dosen serta mahasiswa yang memahami isu kemahasiswaan.

BKK bertugas membentuk unit-unit kegiatan kemahasiswan. Unit ini membidangi masalah kesejahteraan, minat dan perhatian, serta pengembangan penalaran mahasiswa.

Baca juga:

Daoed Joesoef berujar, fungsi universitas adalah pendidikan, penelitian dan pengabdian. Sehingga, kampus harus dihindarkan dari arena politik.

“Ini bukan berarti, mahasiswa tidak dapat menjalankan aksi politik tanpa keluar dari hakekat kepribadiannya sebagai mahasiswa. Artinya jika mahasiswa mau melakukan aktivitas politik, dia harus melepaskan predikat kemahasiswaannya.”

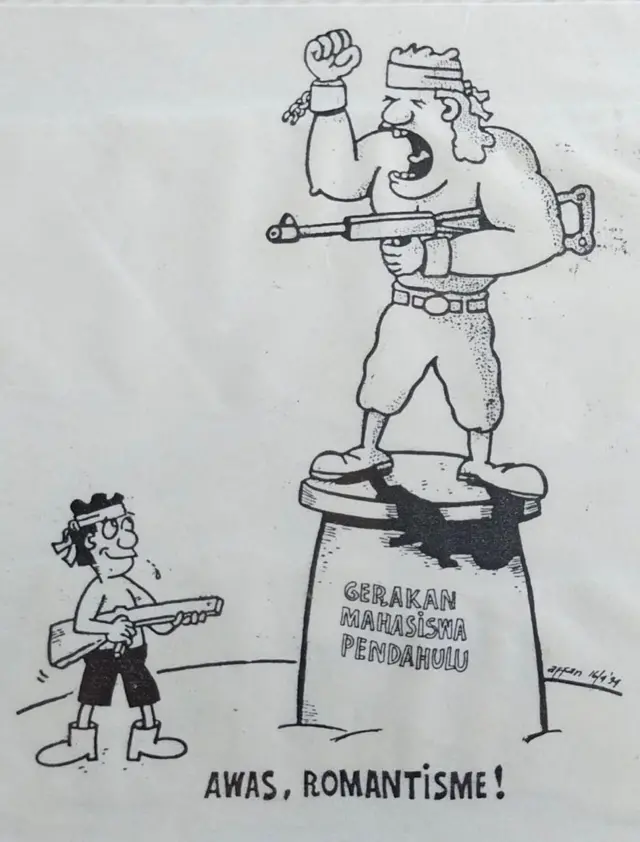

Bagaimana argumen mahasiswa menolak NKK?

Penjelasan Daoed Joesoef itu tadi jelas merujuk kepada aktivitas politik mahasiswa seperti yang terjadi pada 1974 dan 1978. Dua peristiwa inilah yang ditakuti penguasa.

Dan sudah saatnya kampus disterilkan dengan segala hal yang berbau politik praktis, begitulah kira-kira yang ada di benak pemerintah.

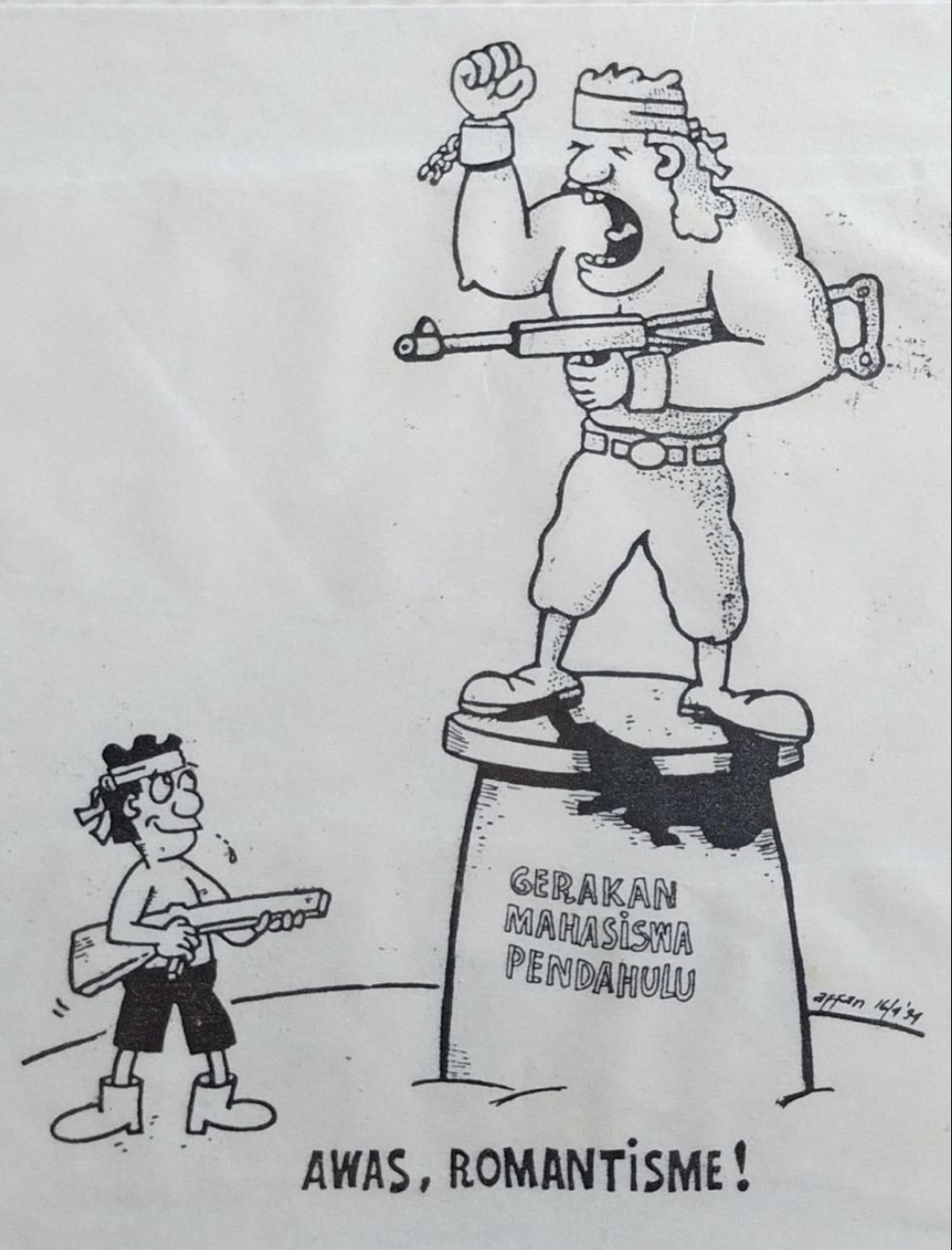

Dalam logika seperti itulah, “NKK merupakan reaksi balik dari kondisi politik praktis yang terlalu tinggi di kampus,” kata Denny JA dalam Majalah Prisma edisi Juni 1987, Angkatan Muda Angkat Bicara.

Melalui kebijakan NKK, rezim Orde Baru memotong keadaan itu. Melalui perantara Daoed Joesoef, Soeharto ingin mengembalikan kampus menjadi masyarakat dan lembaga ilmiah, jelas Denny.

Sumber gambar, TEMPO/Bachrun Suwatdi

Dengan kata lain, pemerintah melalui kebijakan NKK berniat membunuh aktivitas politik mahasiswa.

“NKK adalah suatu bentuk depolitisasi kehidupan kampus yang memotong infrastruktur politik kampus dan berbagai kemungkinan politik kampus,” masih kata Denny JA dalam buku Gerakan Mahasiswa dan Politik Kaum Muda Era 80-an (1990).

Melalui NKK, mendikbud dan rektorat membentuk lembaga skorsing yang secara efektif ingin menghancurkan setiap kecenderungan yang ingin kembali ke politik praktis.

“Dengan lembaga skorsing ini, kecenderungan itu dikikis dengan menciptakan ketakutan-ketakutan akan sanksi administratif,” tambahnya.

Sumber gambar, Buku Pers Mahasiswa Indonesia, Patah Tumbuh Hilang Berganti (1983)

Di sinilah, sambung Denny, dengan kehancuran struktur politik kampus, semakin meluas depolitisasi, dan makin pula apatisme sosial.

“Sehingga kultur akademis yang ingin dibangun NKK pun tidak terjadi,” tandas Denny dalam diskusi yang digelar Prisma pada 1987 dan hasilnya dimuat pada edisi Juni 1987.

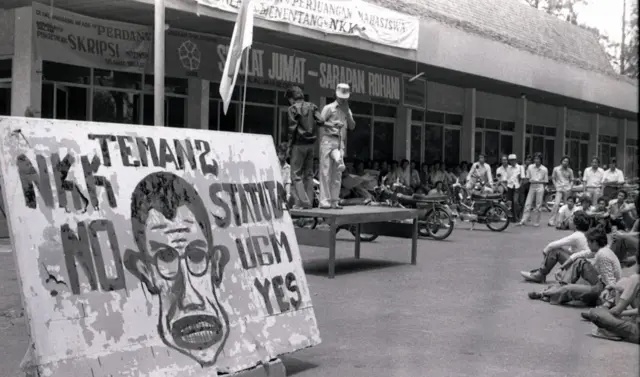

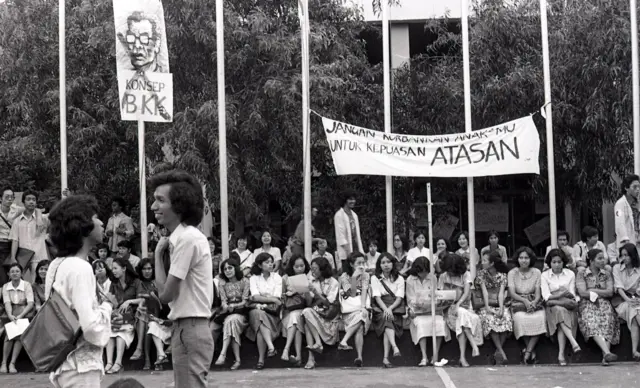

Bisa ditebak, hadirnya NKK/BKK menyulut kembali protes-protes mahasiswa di sejumlah kampus.

Apa yang diutarakan Denny JA itu tadi menggambarkan alasan mahasiswa menolak kebijakan depolitisasi kampus tersebut.

Sumber gambar, Majalah JAKARTA-JAKARTA, 9 April 1989

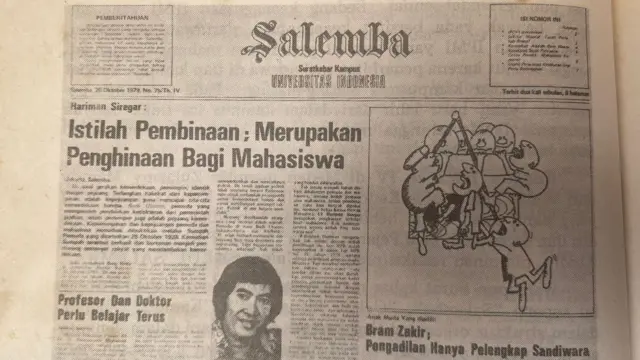

Melalui pers mahasiswa, atau kelompok-kelompok kecil, mahasiswa secara maraton dan sporadis menuntut agar NKK/BKK dicabut.

Walau tidak selalu berkala, aspirasi penolakan ini tetap berlanjut sampai akhirnya kebijakan itu dicabut nantinya.

Namun jika disebut penolakan ini disuarakan semata-mata oleh mahasiswa, tidaklah benar. Gaungnya bahkan sampai ke parlemen.

Sejumlah politikus di DPR pun gencar mempertanyakan kebijakan depolitisasi kampus melalui NKK.

Apa yang terjadi saat Fraksi PDI dan PPP ajukan interpelasi agar NKK dicabut?

Ada 25 politikus dari Fraksi PDI dan Fraksi PPP di DPR yang mengajukan interpelasi kepada pemerintah terhadap kebijakan NKK/BKK.

Mereka menyusun hak interpelasi itu pada akhir November 1979, dan baru diputuskan dalam rapat paripurna tiga bulan kemudian.

Para politikus PDI dan PPP berargumen, kebijakan NKK/BKK itu ‘cacat’ karena bertentangan dengan pasal lima UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi dan pasal 28 UUD 1945.

Apakah berhasil? Tentu saja tidak. Di masa itu, mayoritas anggota DPR dikuasai fraksi-fraksi pendukung rezim Soeharto.

Sumber gambar, Buku Pers Mahasiswa Indonesia, Patah Tumbuh Hilang Berganti (1983)

Dari 382 anggota DPR yang hadir, hanya 101 yang mendukung. Sisanya, ada 279 orang yang menolaknya.

“Kebanyakan yang menolak dari Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan (F-KP),” tulis Edward Aria Jalu dalam skripsinya Pengekangan Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Terbitnya Kebijakan NKK/BKK era Orba (2018).

Menurut Edward, gagalnya interpelasi ini semakin memberikan legalitas kuat kepada kebijakan pemerintah mendepolitisasi kampus.

Dan, “secara subtansial NKK/BKK terus berlaku,” tandasnya.

Memasuki 1980 dan tahun-tahun setelahnya, protes-protes menentang NKK/NKK masih berlangsung di sejumlah kampus. Tetapi tanpa hasil.

Sumber gambar, TEMPO/Bachrun Suwatdi

Sebaliknya, kebijakan depolitisasi itu dilanjutkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Nugroho Notosusanto.

Konsep ‘Wawasan Almamater’ yang diusungnya saat menjadi Rektor Universitas Indonesia, dia kenalkan saat menjadi menteri pada 1983.

Agak sedikit berbeda dengan pendahulunya, Nugroho tidak melarang mahasiswa berpolitik, tetapi tidak boleh membawa nama kampusnya. Mahasiswa juga dilarang melakukan kegiatan politik di dalam kampus.

“Yang harus dilakukan adalah upaya transpolitisasi, yaitu kegiatan memberi kesadaran politik melalui pendidikan politik…” ujar Nugroho dalam buku Menegakkan Wawasan Almamater (1985).

Bagaimana mahasiswa menghadapi tekanan NKK/BKK?

Dihadapkan tekanan negara yang secara umum berhasil mengerdilkan peran politik mahasiswa, muncul semacam pergeseran artikulasi dalam kegiatan mahasiswa.

Sinyalemen ini didasarkan hasil diskusi yang digelar oleh pengelola jurnal ilmiah Prisma.

Digelar di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta pada 1987, rangkaian acara ini dihadiri aktivis mahasiswa dengan latar kelompok bermacam-macam

Hasil diskusi itu kemudian dilaporkan di Prisma edisi Juni 1987 dengan topik Angkatan Muda Angkat Bicara.

Dalam ringkasan awalnya, Prisma menyebut semula aksi massa yang digelar mahasiswa itu mendominasi.

Sumber gambar, TEMPO/Kastoyo Ramelan

Namun, demikian kesimpulan diskusi itu, setelah Orde Baru mencengkeram melalui kebijakan NKK/BKK, ada kecenderungan bergeser ke aksi informal.

Kemudian Prisma menggarisbawahi: Sikap rezim mendepolitasi kampus itu membuat aksi mahasiswa yang semula bersifat ‘politik praktis’ bergeser ke ‘politik teoritis’.

Pergeseran itu, menurut tafsiran jurnal ilmiah terbitan LP3ES itu, terlihat pula dari gugatan yang dilayangkan mahasiswa.

Awalnya gugatan politis itu diarahkan terhadap ‘kekuasaan secara langsung’ lalu bergeser menjadi ‘penyadaran subyektif masyarakat’, tulis Prisma.

Sumber gambar, x.com/mazzini

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Pergeseran itu terjadi, demikian hasil diskusi itu, lantaran sebagian mahasiswa kecewa terhadap organisasi dalam kampus.

Akhirnya, sebagian mereka pada akhirnya beraktivitas ke luar kampus.

“Mereka lalu berhimpun dalam kegiatan teoritis pada kelompok-kelompok studi,” papar Prisma.

Sebagian lainnya melakukan praksis sosial lewat kegiatan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kata Didik Supriyanto dalam buku Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK (1998).

Baca juga:

Namun menurut M. Thoriq, mantan pendiri majalah mahasiswa UGM, Balairung, pilihan beraktivitas di luar kampus, tidak menggambarkan dinamika kampus secara lebih luas.

Alasan Thoriq, ada sejumlah kampus yang disebutnya “tak hancur total infrastruktur kemahasiswaannya” akibat NKK. Sehingga, menurutnya, organisasi intra di kampus tersebut masih eksis.

“Mereka tidak tinggal diam,” tulis Thoriq dalam buku Kritik-Otokritik Pasca 1998, Bunga Rampai Lintas Generasi (2023).

Thoriq mengizinkan BBC News Indonesia untuk mengutipnya.

Sumber gambar, lpmarena.com

Dia menyebut kampus Universitas Islam Indonesia (UII) dan ITB yang masih “bisa menjaga warisan semangat kritis dan oposan”, walau menjadi lebih tertatih-tatih.

Pada saat bersamaan, pada pertengahan 1980-an, para mahasiswa berusaha menerbitkan kembali pers mahasiswa di tingkat universitas, tulis Thoriq.

Para aktivis pers mahasiswa itu juga mulai berkonsolidasi dengan membangun jaringan antar kota.

Walaupun begitu, Thoriq tak menutup mata terhadap pilihan mahasiswa yang memilih beraktivitas di luar kampus, misalnya, melalui kelompok studi atau berkecimpung di LSM.

“Yang sumpek dengan suasana kampus, lari ke luar,” ujarnya.

Sumber gambar, Buku Wawasan Alma Mater (1985)

Walaupun kadang ada perselisihan internal di antara aktivis, menurut Thoriq, terjadi interaksi antar berbagai eksponen, khususnya pers mahasiswa, kelompok studi dan LSM.

“Mobilitas yang tinggi menyebabkan interaksi antar eksponen tersebut menjadi intensif dan merebak ke berbagai kota,” katanya.

Pendapat serupa juga diutarakan Okki Satrio Djati, aktivis mahasiswa 1980-an asal Jakarta.

Mahasiswa Universitas Moestopo (Beragama) dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini menyebut dirinya aktif sekaligus di pers mahasiswa, kelompok studi dan kelompok aksi.

Okky mengakui kadang-kadang ada kasus perselisihan di antara tiga eksponen, namun menurutnya kebanyakan mereka mampu bersinergi.

Dan Okky mengaku tidak mau terjebak dalam kotak-kotak sempit seperti itu.

Sumber gambar, ARSIP HEYDER AFFAN

“Aktivis-aktivis seperti itulah yang bisa bertahan dalam tekanan [rezim Orde Baru], yaitu bergerak di banyak sektor, dan mereka bisa berkembang,” ujar Okky kepada BBC News Indonesia, Selasa, 15 Maret 2025 lalu.

“Saya mengambil pilihan ketiganya, karena mereka bisa dikolaborasikan dan saling mengisi,” tambahnya.

Itulah sebabnya, di masa-masa itu, Okky bisa bergabung dalam aksi Kedung Ombo (1989) untuk mendampingi warga yang tergusur pembangunan waduk Kedung Ombo.

Namun di waktu hampir bersamaan, Okky aktif berkonsolidasi bersama aktivis pers mahasiswa untuk membentuk organisasi tingkat nasional (kelak disebut Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, PPMI) pada 1992.

Sumber gambar, ARSIP HEYDER AFFAN

Okky juga bergabung dengan aktivis dari berbagai kota dengan isu dan gugatan yang beragam.

Sekali waktu, pada 16 November 1990, dia dan sejumlah aktivis mahasiswa di Jakarta diundang aktivis mahasiswa Bandung.

Dia diminta bergabung dalam unjuk rasa menyambut pembebasan HR Dharsono di penjara Cipinang, Jakarta.

HR Dharsono adalah sosok oposan rezim Soeharto. Dia adalah anggota Petisi 50 yang rajin mengkritisi segala kebijakan pemerintah.

Mantan Pangdam Siliwangi ini dipenjara lantaran dituduh subversif terkait kasus bom BCA pada 1985.

Okky tak menolak ajakan teman-temannya asal Bandung itu.

Sumber gambar, Arsip Universitas Indonesia

Mereka berada pada pemahaman yang sama bahwa figur HR Dharsono cocok untuk menggaungkan isu Dwifungsi ABRI dan pemimpin militer yang merakyat.

“Kalau saat itu kita melawan frontal Dwifungsi ABRI, habislah kita. Kami melihat figur seperti Ali Sadikin, HR Dharsono, itu perlu ‘dikuatkan’,” kata Okky.

“Artinya, di-branding untuk menyadarkan petinggi-petinggi ABRI. ‘Kalau kalian jadi ABRI, harus kayak sosok ini [Ali Sadikin dan HR Dharsono], berpihak pada rakyat,'” jelas Okky lebih lanjut.

Mereka lalu bikin semacam komite yang sifatnya cair sesuai tujuan aksi.

Pilihan Thoriq dan Okky—keduanya aktivis 1980-an—untuk tidak disibukkan model gerakan, entah itu kelompok studi, pers mahasiswa atau kelompok aksi, juga dilakoni aktivis 1980an asal Kota Malang, Muhammad Hasan Buralam alias Matasan.

Sumber gambar, Getty Images

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang ini, aktif di Forum Komunikasi Mahasiswa se-Malang (Forkom).

Didirikan pada 1989, Forkom terlibat dalam berbagai aksi pendampingan masyarakat di berbagai wilayah di Jawa yang terdampak kebijakan pemerintah.

Walaupun organisasinya cenderung melakukan aksi-aksi pendampingan langsung ke masyarakat, mereka juga menggelar diskusi ala kelompok studi.

“Rumah besarnya itu Forkom. Di Forkom itu ada divisi pertanahan, buruh, termasuk kelompok studi,” kata Matasan kepada BBC News Indonesia, Senin, 14 April 2025.

Seperti Okky dan Thoriq, Matasan tidak terkendala dengan pilihan metode aksi.

Namun pria asal kota Malang ini mengaku, aktivis Forkom di kota Malang lebih memilih cara pendampingan kepada masyarakat bawah yang dirugikan kebijakan pemerintah.

“Bukan isu politis kekuasaan,” kata Matasan.

Tidak heran apabila Forkom menaruh perhatian pada isu penggusuran di kawasan Buring, Malang, yang akan dibangun kota satelit.

Mereka juga mendampingi warga di Mojokerto dalam kasus penambangan pasir. Matasan dkk juga terlibat berbagai kasus penggusuran di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

“Di tahun 1989, gerakan kita sudah lintas kota. Kita turun ke kasus Cimacan, Kedung Ombo. Ini terus-menerus, karena kita sama-sama punya pengalaman pendampingan warga. Lalu ketemu dan saling berbagi,” paparnya.

Aksi protes mahasiswa muncul lagi, apa respons pemerintah?

Tekat rezim Orde Baru agar mahasiswa lebih fokus kuliah dan tidak getol mengkritisi masalah-masalah sosial di luar kampus, sepertinya tidak sepenuhnya berhasil.

Namun itu tidak berarti pemerintah lalu mengakomodir semua tuntutan mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, mahasiswa penggerak protes ditangkap dan dipenjara.

Liputan majalah Jakarta-Jakarta, edisi 9 April 1989, Ada Apa Mahasiswa?, memperlihatkan protes-protes mahasiswa mulai muncul “di mana-mana”.

“Setelah sepuluh tahun adem-ayem, mereka [mahasiswa] mulai bergolak lagi di banyak tempat,” tulis Jakarta-Jakarta di liputan utamanya.

Sumber gambar, KEMAL JUFRI/AFP

Liputan ini menyasar pertanyaan utama: Apa yang mahasiswa persoalkan dalam demo-demo itu.

Mereka kemudian melaporkan sejumlah aksi di berbagai kampus dan kota di Indonesia.

Mulai soal internal kampus, menuntut NKK/BKK dicabut, kasus pertanahan, perjudian, hak asasi manusia, hingga demo anti kekerasan.

“Pada awalnya protes-protes yang muncul pada tahun 1987 bersumber dari masalah interen kampus,” tulis Didik Supriyanto dalam buku Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK (1998).

Penelitian Didik juga memperlihatkan bahwa protes mahasiswa 1980-an orientasinya campur aduk, beragam dan sangat kasuistis.

Protes-protes itu cenderung digerakkan oleh kelompok-kelompok kecil mahasiswa, tambah Didik.

Mereka tidak mengaitkan dengan organisasi ekstra atau intra kampus.

“Kecuali dalam batas tertentu, mereka mengaitkan dengan pers mahasiswa,” ungkapnya.

Di sinilah, M Thoriq berujar, situasi kemahasiswaan yang pada awal pemberlakuan NKK/BKK “sepi melempem, lama kelamaan mulai menghangat”.

Namun tidak berarti pemerintahan Soeharto tidak tinggal diam.

Pada Juli 1989, Presiden Soeharto membuat pernyataan bahwa kebebasan haruslah dikendalikan oleh pemikiran rasional, sehat, dan masuk akal.

“Jangan asal njeplak, asal ngomong saja,” ujarnya, seperti dikutip Didik Supriyanto dalam bukunya.

Sumber gambar, KEMAL JUFRI/AFP

Presiden Soeharto juga memberikan peringatan keras terhadap mereka yang dianggap menggerogoti kekuasaannya.

“Sampai untuk mengganti saya, silakan. Jalannya ada, asal konstitusional, Tetapi di luar dari pada itu, jangan tanya, seorang pemimpin politik sampai jenderal, saya katakan, saya gebuk!”

Sebelumnya, Menteri Penerangan Harmoko memanggil enam pemimpin redaksi media ibu kota pada 25 April 1989.

Mereka adalah pimpinan Kompas, Terbit, Media Indonesia, Tempo dan Jakarta Jakarta.

Intinya, “mereka secara lisan mendapat peringatan keras atas gencarnya pemberitaan protes-protes mahasiswa,” ungkap Didik.

Sumber gambar, Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images

Pusat Penerangan ABRI kemudian mengeluarkan siaran pers bahwa demonstrasi merupakan perbuatan yang dilarang.

Dia, seperti dikutip Didik Supriyanto, merujuk pada pengumuman Pangkopkamtib pada 1970 yang belum dicabut.

Respon keras dari pemerintah itu, secara langsung atau tidak langsung, akhirnya berdampak kepada protes mahasiswa.

Ada beberapa respon pemerintah yang keras terhadap protes mahasiswa. Namun ada dua peristiwa di Yogyakarta dan Bandung yang paling menyedot perhatian publik pada 1989.

Sumber gambar, CHOO YOUN-KONG/AFP via Getty Images

Pertama, kasus dua mahasiswa dan karyawan UGM yang diadili pada 1989 karena memiliki dan mengedarkan buku Pramoedya Ananta Toer; menyebarkan komunisme lantaran isi ceramah diskusi; serta menyebarkan kebencian melalui diskusi dan tulisan.

Ketiganya kemudian dicebloskan ke penjara.

Kedua, protes mahasiswa ITB yang memboikot kehadiran Menteri Dalam Negeri Rudini di kampusnya pada 5 Agustus 1989.

Enam mahasiswa yang terlibat kasus ini ditahan, diadili dan dipenjara.

Sumber gambar, Koleksi KPM ITB

Mereka bahkan sempat dikirim ke penjara di Pulau Nusakambangan, walaupun akhirnya dikembalikan ke penjara di Bandung setelah muncul protes.

Para mahasiswa itu juga dipecat oleh rektornya sebagai mahasiswa ITB.

Dua peristiwa tindakan represi oleh pemerintah di Yogyakarta dan Bandung ini disambut kemarahan mahasiswa. Mereka menggelar demo secara maraton.

Di Bandung, aksi protes itu bahkan dilakukan dengan aksi mogok makan.

Bagaimana reaksi mahasiswa setelah NKK/BKK dicabut?

Di tengah aksi mahasiswa 1980-an, yang kadang-kadang dihadapi secara berlebihan, ada angin segar yang berhembus, ketika kebijakan NKK/BKK dicabut.

Ini terjadi setelah Mendikbud Nugroho Notosusanto meninggal dunia pada Juni 1985, dan ditunjuklah seorang menteri baru.

Fuad Hassan, Guru besar Fakultas Psikologi UI, ditunjuk Presiden Soeharto sebagai Mendikbud yang baru.

Pada zaman Nugroho, sebetulnya sudah ada kebijakan yang lebih lunak ketimbang NKK/BKK produk Daoed Joesoef.

Sumber gambar, ARSIP HEYDER AFFAN

Dalam aturan tentang pembinaan mahasiswa, Nugroho tidak lagi menggunakan istilah ‘pembinaan’.

Dia menggantinya dengan kata ‘pengembangan’, tulis Didik Supriyanto.

“[Ini] bisa dijadikan petunjuk bahwa yang terakhir [pengembangan] akan menjadikan mahasiswa sebagai subyek kegiatan,” jelas Didik dalam buku Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK (1998).

Dan Fuad Hassan, sepertinya, melangkah lebih jauh.

Setelah dilantik, Fuad membentuk tim untuk meneliti, antara lain, keinginan para aktivis mahasiswa.

Sumber gambar, Kompas.TV/GRID.ID

“Dari temuan tim ini, Fuad secara bertahap mencairkan kebekuan kampus,” ujar Didik merujuk pemberitaan Majalah Editor pada 2 Desember 1989.

Di hadapan para pembantu rektor bidang kemahasiswaan seluruh Indonesia, Fuad menyampaikan bahwa untuk meningkatkan martabat masyarakat akademik, perlu angin segar berhembus di kampus.

“Sehingga warganya tak merasa sesak napas untuk melaksanakan kewajiban dan kewenangan serta hak dan tanggung jawabnya sebagai sivitas akademika,” kata Fuad.

Pada 28 Juli 1990, Fuad Hassan menerbitkan keputusan SK No. 047/U/1990 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi.

Sumber gambar, Kemal Jufri/AFP

Intinya, melalui SK 047 itu, Fuad Hassan menyatakan kebijakan NKK/BKK “tidak berlaku lagi”.

Sebagai gantinya, pemerintah membentuk Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dan Unitas Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas.

Adapun di tingkat fakultas dibentuk senat, badan perwakilan mahasiswa (BPM) serta himpunan jurusan.

SMPT beranggotakan ketua senat, BPM serta himpunan jurusan.

Alasan di balik pendirian SMPT, menurut pemerintah, untuk mengakomodasi tuntutan pendirian Dewan Mahasiswa (Dema).

Respons mahasiswa tidaklah tunggal dalam menanggapi pendirian SMPT.

Sumber gambar, Patrick AVENTURIER/Getty Images

Sebagian mahasiswa menganggapnya sebagai lembaga yang demokratis setidaknya jika dibandingkan dengan konsep yang ditelorkan di zaman NKK/BKK.

Sebaliknya, pihak yang menolaknya, mencurigai motif di balik pendirian SMPT.

Mereka menganggap keberadaan SMPT akan tetap membuat mahasiswa berjarak dengan masalah sosial di luar kampus.

Bagaimanapun, protes mahasiswa di Indonesia tetap tidak bisa dibendung.

Walau terkadang naik-turun dan berusaha dijinakkan penguasa, peran dan kehadirannya tetap dibutuhkan.

Delapan tahun setelah kebijakan NKK/BKK dicabut, mahasiswa ikut berperan menurunkan Presiden Soeharto dan menggulirkan Reformasi pada 1998.