Kisah warga Grobogan mandiri energi berkat gas rawa, mungkinkah jadi solusi kelangkaan elpiji 3kg?

Sumber gambar, Ivan Batara/Ayomi Amindoni

- Penulis, Ayomi Amindoni

- Peranan, BBC News Indonesia

Puluhan keluarga di Grobogan, Jawa Tengah, tak lagi menggunakan elpiji 3kg untuk memasak. Mereka beralih memanfaatkan gas rawa yang keluar dari pengeboran sumur air.

Di Grobogan, Jawa Tengah, terdapat fenomena alam berupa api yang menyala terus menerus selama berabad-abad bernama api abadi Mrapen.

Selain digunakan umat Buddha dalam upacara Waisak, api abadi yang terletak di Godong, Grobogan ini menjadi sumber api obor ajang olahraga nasional dan internasional.

Asal usul api abadi ini terkait erat dengan sejarah dan legenda setempat. Sunan Kalijaga—salah satu anggota Wali Songo—disebut menancapkan tongkatnya ke tanah untuk mencari air bagi prajuritnya.

Alih-alih air, yang muncul dari tanah adalah api yang tak kunjung padam meski 500 tahun telah berselang.

Akhir dari Artikel-artikel yang direkomendasikan

Sumber gambar, Getty Images

Kendati begitu, ada penjelasan ilmiah tentang asal usul api abadi ini.

Para ahli geologi mengatakan api abadi Mrapen berasal dari gas alam yang keluar dari lapisan batuan dangkal. Gas ini kerap disebut sebagai gas rawa atau biogenic shallow gas.

Ketika gas ini mencapai permukaan tanah dan bereaksi dengan oksigen di udara, terbentuklah nyala api yang tak kunjung padam.

Sekitar 5km dari lokasi api abadi Mrapen, yakni di Desa Rajek, ditemukan fenomena serupa yakni sumber air Sendang Beluk.

Ahli geologi mengungkap sumber air yang ditemukan ratusan tahun lalu dan dikeramatkan warga ini adalah titik kantong gas rawa.

Warga Rajek—yang tinggal perkampungan tak jauh dari Sendang Beluk—kerap kali menemukan gas ini saat mengebor tanah untuk membuat sumur air.

Sumber gambar, Ivan Batara

Oleh mereka, gas rawa dimanfaatkan sebagai sumber energi pengganti gas elpiji.

Sejak menggunakan gas rawa, mereka tak perlu lagi merogoh kocek demi membeli gas elpiji.

Orang di balik kemandirian energi ini adalah ahli geologi Handoko Teguh Wibowo, yang memelopori pemanfaatan gas rawa secara modern untuk keperluan rumah tangga.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

‘Saya menyuruh orang mengebor sumur air, tapi keluar gas’

Gas rawa adalah gas yang terbentuk dari fosil hewan dan tumbuhan yang terendapkan di sedimentasi rawa purba.

Biasanya, gas dengan kandungan metana dan hidrogen sulfida ini ditemukan di kedalaman 30-40 meter.

Gas rawa kerap ditemukan warga kala mengebor tanah untuk pembuatan sumur air, seperti yang dialami Abdul Aziz pada 2007 silam.

“Saya menyuruh orang untuk mengebor [sumur] agar bisa menemukan air, tetapi pada saat itu tidak keluar air, tapi keluar gas,” kata Abdul Aziz.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Fenomena semacam ini bukanlah hal yang unik di Grobogan, setidaknya bagi pengebor sumur yang kemudian mengusulkan memanfaatkan gas dari sumur sebagai bahan bakar, alih-alih menutupnya.

Kala itu, keluarganya masih menggunakan kayu bakar dan kompor minyak untuk memasak. Namun kerap kali dua bahan bakar itu sulit didapat.

“Pada saat itu minyak tanah kalau mau beli itu antre, bahkan kadang-kadang tidak dapat minyak tanah. Dulu belum ada elpiji, yang ada minyak tanah dan kayu.”

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

“Setelah itu saya lalu dapat ide ternyata ini bisa digunakan untuk masak beneran dan saya salurkan ke dapur pakai pipa paralon.”

Aziz mengaku khawatir jika suatu saat gas meledak, karena kala itu belum pernah ada yang menggunakan gas tersebut untuk memasak.

“Jangan-jangan nanti apa itu meledak atau apa, tapi tidak ada insiden apa-apa.”

Ia juga sempat takut dengan efek samping dari gas rawa yang ia gunakan sebagai pengganti kayu bakar untuk memasak.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Namun istrinya berhasil meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dirinya bersedia menyicip teh yang airnya direbus menggunakan gas ini.

“Ternyata [setelah] diminum oleh istri saya, tidak ada reaksi apa-apa. Terus saya berpendapat bahwa ini aman, lalu sampai sekarang saya gunakan untuk masak.”

Namun begitu, Aziz mengaku sempat mengalami insiden yang membuat dirinya harus lebih berhati-hati kala menggunakan gas rawa. Suatu saat, ketika menyalakan korek api di tungku gas rawa, tiba-tiba api menyambar.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

“Jadi api itu memenuhi ruangan. Terus saya berpikir, kalau begitu, kalau tidak digunakan untuk memasak, sebaiknya ya gas ini dibuang.”

Dia lantas membuat instalasi pipa untuk pembuangan gas saat tungku gas rawa itu tidak sedang digunakan. Pipa itu mengalirkan gas rawa ke luar ruangan.

“Gas saya buang di udara agar supaya tidak membahayakan. Gas ini kalau di luar ruangan, di udara itu kalau pun ada percikan api itu tidak akan bisa hidup karena kalau kena angin itu bisa mati sendiri,” kata dia.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Aziz lantas menjelaskan penghematan yang berhasil dia lakukan dengan menggunakan gas rawa sebagai pengganti sumber energi alternatif.

Dia memberikan analogi gas elpiji dengan tabung berukuran 3 kg yang disubsidi pemerintah itu akan habis jika digunakan berturut-turut setidaknya dalam waktu dua hingga tiga hari.

“Upama kalau mau masak sehari semalam penuh, tidak ada kekhawatiran [gas akan habis].”

“Bisa dihitung berapa keuntungan yang bisa dirasakan, tapi saya enggak pernah menghitung. Saya merasa bahwa itu anugerah dari Allah SWT,” ujarnya kemudian.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

‘Gas ini bisa menggantikan fungsi elpiji’

Jika Aziz memanfaatkan gas rawa secara sederhana untuk kebutuhan pribadi, ahli geologi Handoko Teguh Wibowo menggagas utilisasi gas rawa agar bisa dimanfaatkan warga sekitar.

Keresahannya terkait keberlanjutan energi fosil membuatnya berinovasi melakukan penelitian terkait sumber energi alternatif yang bermanfaat untuk masyarakat.

Pengalamannya bertahun-tahun meneliti luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Tengah, membuatnya diberi tugas memitigasi gas yang keluar bersamaan dengan luapan lumpur.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Kala itu, luapan lumpur Lapindo menenggelamkan sekitar 19 desa di tiga kecamatan dan menjadi sejarah kelam industri ekstraktif di Indonesia tersebut.

“Dicari lah sebuah inovasi agar gas itu diperangkap, tapi pada saat itu [gas] tidak disalurkan ke masyarakat, hanya di-flare saja” cetusnya.

Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berinisiatif memanfaatkan gas rawa yang kerap ditemukan warga saat mengebor tanah demi mencari air baku.

Desa Rajek menjadi lokasi proyek percontohan utilisasi gas rawa dengan bantuan dari pemerintah setempat.

“Ide awalnya adalah gas ini bisa menggantikan fungsi elpiji,” kata dia.

Pada 2016, Handoko dan tim ahli geologi melakukan observasi lapangan, sekaligus memetakan potensi gas rawa di Desa Rajek.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Satu tahun kemudian, pada 2017, pembangunan infrastruktur gas rawa dimulai dengan pengeboran sumur, penyaluran ke warga dengan pipanisasi dan konversi kompor gas.

Kompor gas yang digunakan dalam utilisasi gas rawa di Desa Rajek, sama halnya dengan kompor gas yang digunakan oleh publik kebanyakan.

Namun ada beberapa bagian yang dimodifikasi.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

“Spuyer atau lubang angin kita lebarkan. Volume kita atur dan nantinya ada posisi yang tepat antara oksigen dengan gas metana yang nantinya nyala apinya biru.”

Dia mengeklaim konsep utilisasi gas rawa ini “sangat sederhana” dan teknologi yang digunakan adalah “yang tepat guna”.

Setelah pengeboran sumur gas rawa, Handoko melakukan pemisahan air dengan gas yang bercampur dalam sumur tersebut.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

“Kalau tekanan kurang kita lakukan kompresi dengan kompresor,” jelas Handoko.

“Kemudian, setelah tekanan meninggi atau cukup dalam tabung kita salurkan ke masyarakat.

“Jadi ada alat untuk mengatur tekanannya. Ini tabung komunal, tidak lewat tabung yang seperti elpiji. Ini satu tabung yang besar kemudian kita distribusi ke beberapa user.“

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Pada 2017, sebanyak 22 rumah di Desa Rajek beralih menggunakan gas rawa dan meninggalkan gas elpiji.

Saat ini, jumlahnya naik hampir dua kali lipat dan diklaim mencapai sekitar 40 pengguna.

Salah satunya adalah Siti Aminingsih yang telah menggunakan gas rawa untuk memasak sejak 2017.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

“Pertama kali [menggunakan] ya pasti takutlah. Takut bahaya, takut membahayakan masyarakat semua,” tuturnya.

Namun perlahan dia mulai terbiasa dan tak lagi menggunakan gas elpiji.

Perempuan berusia 55 tahun ini kemudian menjelaskan perbedaan gas rawa dan gas elpiji.

“Kalau gas rawa kan lebih aman, lebih nyaman, lebih bersih di panci juga, apinya lebih biru.

“Kalau elpiji kan kadang apinya merah, terus tekanannya api itu kencang banget. Jadi takut kalau misalnya apinya mati, menghidupkan [kompor] lagi itu takut,” jelas Siti Aminingsih.

“Kalau pakai gas rawa kan lebih hemat. Lebih murah, lebih mudah didapat. Kalau elpiji kan kadang saat [stok] kosong susah mencarinya, mahal juga harganya. Lebih hemat pakai gas rawa.”

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Lantas, apa saja perawatan yang perlu dilakukan kala menggunakan gas rawa untuk keperluan rumah tangga?

Hal sederhana yang dilakukan Siti dalam proses perawatan adalah pengecekan pipa secara berkala. Namun begitu, pengecekan dilakukan lebih intens saat musim hujan tiba.

“[Jika] air di dalam [sumur] terlalu banyak, nanti kompornya itu kan berbunyi, kayak ada air mendidih di dalam situ. [Pipa] itu dibuka, dibersihkan, dipasang lagi sudah aman,” kata dia.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Apa bahaya dan risiko menggunakan gas rawa?

Kendati Siti Aminingsih tak lagi takut dan sudah terbiasa menggunakan gas rawa, kekhawatiran serupa masih dirasakan oleh warga yang hingga kini urung menggunakan gas rawa untuk memasak.

Salah satunya adalah Sumtiah.

“Takut kalau nanti tidak menyala. Lalu nanti kalau ada kendala apa-apa-apa begitu. Kalau gas elpiji kan tidak ada kendala, langsung bisa dipakai,” kata Sumtiah mengutarakan kekhawatirannya.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Analis senior dari lembaga kajian di bidang energi dan lingkungan Institute for Essential Services Reform (IESR), Marlistya Citraningrum, mengeklaim kemungkinannya kecil gas rawa meledak saat digunakan.

Pasalnya, gas rawa memiliki tekanan rendah dan massa yang ringan.

“Sebenarnya kemungkinan meledaknya itu sangat sedikit, karena untuk bisa menghasilkan ledakan, dia harus dikompres dalam tekanan yang cukup tinggi, kemudian tiba-tiba dirilis,” jelas perempuan yang akrab disapa Citra tersebut.

Dan ketika mengalir ke pipa-pipa di rumah, lanjut Citra, tekanan gas itu sudah sangat kecil, “sehingga seharusnya aman untuk digunakan tanpa ada kemungkinan meledak”.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Akan tetapi, menurut Citra, risiko yang mungkin terjadi adalah kebakaran.

“Kalau [risiko] terbakarnya, wajar seperti yang lainnya, selama ada gas, sebenarnya akan mungkin muncul api.”

Diakui Handoko, resistensi warga adalah salah satu kendala pemanfaatan gas rawa. Kebanyakan warga, menurutnya, masih menganggap gas rawa berbahaya—klaim yang kemudian dia bantah.

“Kita lakukan sosialisasi bahwa gas rawa ini sebetulnya seperti biogas, tidak bahaya,” tegas Handoko.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Dia menambahkan bahwa sebelum dilakukan utilisasi gas rawa dan penyaluran gas ke masyarakat, pihaknya telah melakukan uji coba untuk memastikan risiko bahaya gas ini bagi kesehatan.

“Komposisinya kan CH4 atau gas metana hampir 80 sampai 90 persen, yang lainnya oksigen, nitrogen.”

“H2S (Hidrogen Sulfida) ada, tapi 0,0 sekian persen, jadi sangat toleran, sangat kecil sekali. Dan itu saya kira tidak berbahaya untuk kesehatan maupun keselamatan orang,” jelas Handoko.

Kendati begitu, dia tak memungkiri ada risiko jika gas ini terkurung di area yang tertutup.

“Sifat gas [rawa] adalah kalau di ruang terbuka dia tidak terkonsentrasi, tapi kalau sudah terkurung di area yang tertutup itu sangat berbahaya.

“Nanti ada aturan juga tata cara penggunaan gas. Pokoknya keselamatan dan kesehatan kita perhatikan juga.”

Penguatan kemandirian energi

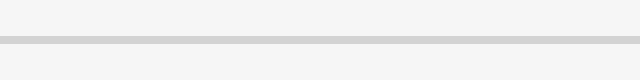

Gas rawa tak hanya ditemukan di Grobogan saja, tapi wilayah lainnya di Jawa Tengah dan Indonesia, seperti diungkap oleh analis senior IESR, Marlistya Citraningrum.

“Ini enggak hanya di Jawa Tengah, tapi juga di beberapa area lain di Indonesia, ” katanya.

Kalau khusus di Jawa Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah mencatat, potensi gas rawa di wilayah Jateng ada sekitar 14,47 juta kaki kubik standar atau standard cubic feet (SCF).

“Itu lokasinya tersebar di berbagai kabupaten, seperti di Pemalang, Semarang, Pati, Grobogan, tempat Desa Rajek berada, dan juga kabupaten-kabupaten lain.

Hingga pertengahan 2023, Pemprov Jateng telah membangun enam unit infrastruktur instalasi perpipaan gas rawa yang tersebar di empat kabupaten.

Instalasi gas rawa tersebut antara lain:

- Desa Rajek, Grobogan pada 2017

- Desa Bantar, Banjarnegara pada 2020

- Api Abadi Mrapen, Grobogan pada 2021

- Desa Pegundungan, Banjarnegara pada 2021

- Desa Krendowahono, Karanganyar pada 2022

- Desa Gabus, Sragen pada 2022

Sumber gambar, Getty Images

Merujuk penelitian yang dilakukan Hananto Kurnio dan Yudi Darlan, sejarah penelitian gas rawa diawali dengan eksplorasi gas di perairan Juwana, wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada 2001.

Sejak saat itu, eksplorasi gas dilakukan di tempat lain di pesisir utara Jawa dan pesisir selatan Kepulauan Madura.

Kegiatan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mencari sumber energi alternatif di daerah terpencil yang tidak tersedia listrik dan bahan bakar yang disubsidi pemerintah.

Adapun studi gas rawa di lingkungan muara Sungai Kapuas di Kalimantan Barat telah dilakukan sejak 2004.

Dalam studi bertajuk Biogenic Gas in Deltaic Deposition Environment in Kapuas River, West Kalimantan and Its Utilizations For Local Community yang diterbitkan dalam jurnal Bulletin of Marine Geologi Volume 24 No. 2, pada Desember 2009, Hananto Kurnio dan Yudi Darlan mengeklaim “pemanfaatan gas rawa telah dilaksanakan dengan sukses” di delta Sungai Kapuas.

“Pemanfaatan ini dilakukan melalui pemboran, pipanisasi, penampungan gas dan instalasi untuk kompor gas dan generator listrik berbahan bakar gas kapasitas 500 watt di rumah kepala desa sebagai contoh sebelum dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat setempat,” tulis penelitian tersebut.

Dalam penelitian tersebut, mereka menyimpulkan teknologi yang digunakan untuk pemanfaatan gas biogenik di Pulau Sepok Laut di delta Sungai Kapuas tergolong sederhana, yaitu mengadopsi teknologi biogas yang digunakan oleh peternak sapi perah.

Sumber gambar, Getty Images

Beberapa tahun sesudahnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan—instansi yang bernaung di bawah Balitbang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)—melakukan penelitian potensi gas rawa di muara Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur.

Penelitian tersebut menyimpulkan wilayah tersebut terindikasi menyimpan gas rawa, merujuk pada hasil interpretasi rekaman strata box yang menemukan kantong gas, sediment cloud, dan gundukan material sedimen di dasar sungai.

Namun, mengingat daerah penelitian yang cukup luas maka diperlukan penelitian gas biogenik yang lebih detail dan dilengkapi dengan pemboran.

Saat ini Sumatra Selatan juga mengkaji potensi gas rawa di wilayah produsen gas alam tersebut, sekaligus memastikan potensi pemanfaatannya bagi masyarakat setempat untuk menggantikan gas elpiji.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang memanfaatkan gas rawa sebagai energi alternatif.

Merujuk penelitian Balitbang ESDM, China telah memanfaatkan gas rawa untuk kebutuhan energi gas masyarakat sejak tiga dekade lalu.

Salah satunya adalah gasifikasi di muara Sungai Yangtze.

Gas rawa yang ditemukan pada kedalaman 20meter-50meter di bawah dasar laut itu telah dieksploitasi dan disalurkan sebagai energi pemanas bagi kebutuhan penduduk dan usaha pedesaan.

Apa untung rugi menggunakan gas rawa dibanding elpiji?

Citra dari IESR mengeklaim gas rawa sangat membantu masyarakat untuk mensubstitusi gas elpiji, karena umumnya mereka terletak di desa yang lokasinya lumayan jauh dari pusat-pusat perekonomian.

“Jadi, kalau elpiji sampai ke sana, harganya sudah berkali-kali lipat.”

“Elpiji [3 kg] yang harusnya harganya Rp12.000 sekian, kalau sudah sampai ke masyarakat bisa sampai dua kali lipatnya. Itu kan akibat biaya logistik untuk mencapai masyarakat.”

Sumber gambar, Getty Images

“Jadi, penggunaan gas rawa untuk masyarakat itu sangat mengurangi penggunaan elpiji mereka, bahkan ada yang bisa menghemat 70%-80% dari yang sebelumnya menggunakan elpiji,” jelas Citra.

Masyarakat yang menggunakan gas rawa, kata Citra, hanya dibebani dengan iuran flat yang tidak mahal untuk biaya perawatan dan pengelolaan gas rawa.

“Karena gas yang didapatkan itu tidak dibeli, yang harus dibayar adalah instalasi pipanya, kemudian biaya maintenance untuk separator dan kompresor,” kata Citra.

Sumber gambar, Getty Images

Di sisi lain, warga yang menggunakan gas elpiji yang disubsidi pemerintah biasanya menghabiskan 3-4 tabung ukuran 3kg tiap bulan—bisa lebih dari itu.

Dengan harga per tabung 3kg berkisar Rp25.000 di level pengecer, maka pengguna elpiji merogoh kocek sekitar Rp75.000-Rp100.000.

“Ketika mereka menggunakan gas rawa, iuran yang dibebankan kepada masyarakat oleh pengelolaannya, misalnya oleh BUMD-nya, itu kisarannya Rp20.000-Rp30.000 per bulan.”

“Bedanya lumayan, Rp20.000-Rp30.000 per bulan dengan Rp75.000-Rp100.000.”

Sumber gambar, Getty Images

Kendati begitu, Citra mengingatkan “kerugian” penggunaan gas rawa.

Antara lain, gas ini tidak bisa digunakan hanya dalam skala satu rumah tangga, melainkan kolektif.

Selain itu, harus ada pemahaman terkait teknis pemanfaatan gas rawa. Maka dari itu perlu adanya ahli dalam hal ini.

“Untuk memastikan keberlanjutannya memang harus ada pengelola yang profesional bukan pengelola yang voluntary, makanya ada iuran untuk bayar gasnya tadi.”

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Lantas, apakah gas rawa bisa jadi solusi kelangkaan gas elpijii yang disubsidi pemerintah?

“Pemerintah kan justru kecenderungannya ke peralihan ke kompor induksi,” kata Citra.

Perspektif pengurangan emisi dan penurunan beban subsidi energi di APBN bisa menjadi rujukan pemerintah dalam memenafaatkan sumber energi alternatif lain—baik kompor induksi atau gas rawa—sebagai pengganti gas elpiji 3kg yang langka belakangan.

Sumber gambar, Getty Images

“Pemerintah itu sepertinya lebih berat ke arah subsidi energinya, karena elpiji itu besar banget subsidinya.”

“Kalau kita pindah ke kompor induksi, sebenarnya itu memindahkan emisi saja dari kompor ke sumber pembangkit listriknya.”

“Gas rawa itu karena dia gas metana, dia juga masih menghasilkan emisi, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan batubara,” jelas Citra.

Citra menambahkan metana (CH4) yang terkandung dalam gas rawa, adalah gas rumah kaca yang berkontribusi besar pada pemanasan global.

Sumber gambar, Ayomi Amindoni

Menurutnya, potensi metana terhadap efek rumah kaca justru lebih besar dibanding CO2, jadi kalau tidak dimanfaatkan—seperti dipakai memasak atau dibakar—akan lebih “bahaya”.

“Maka gas metana itu sebaiknya dikonversi atau ditangkap dan dipakai,” cetus Citra.

Mengingat potensi besar yang dimiliki gas rawa sebagai pengganti elpiji, Siti Aminingsih, warga Desa Rajek—yang kini berstatus Desa Mandiri Energi— berharap gas ramah lingkungan ini dapat digunakan warga lain sebagai sumber energi alternatif.

“Jadi biar semuanya merasakan [bahwa] gasnya aman, enggak ada kendala, biar semua merasakan masak pakai gas rawa rasanya kayak apa, biar mengerti, biar enggak takut-takut lagi,” tutur Siti.

Produksi visual oleh jurnalis video Ivan Batara. Wartawan di Jawa Tengah, Nugroho Dwi Putranto, berkontribusi untuk liputan ini.