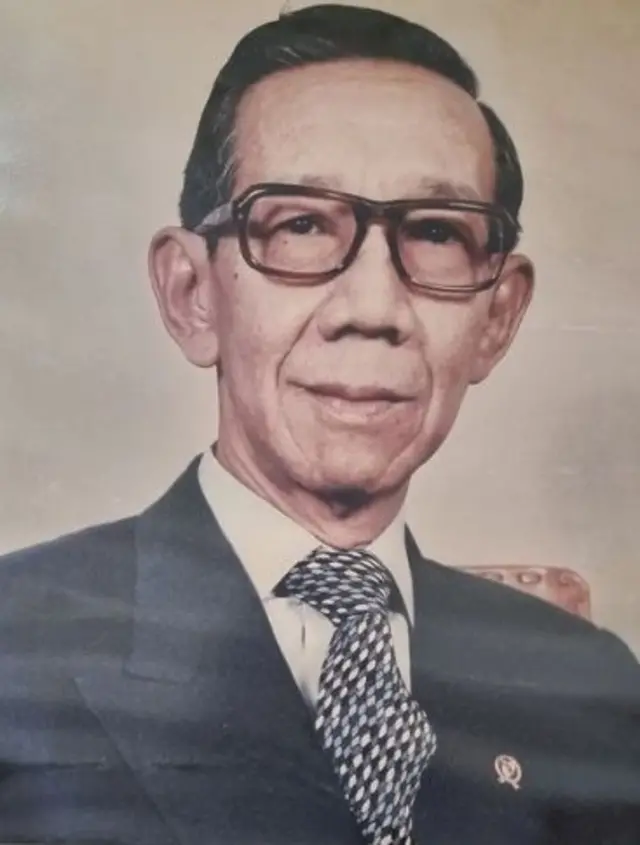

Siapa Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto?

Sumber gambar, RRI

-

- Penulis, Faisal Irfani

- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia

Ayah Presiden Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo, adalah tokoh kunci ekonomi dan pembangunan Indonesia, menjabat menteri di Orde Lama dan Baru. Gagasan ekonominya menjadi fondasi arah pembangunan bangsa. Namun, namanya juga kontroversial karena keterlibatannya dengan pemberontak PRRI dan tuduhan sebagai agen CIA.

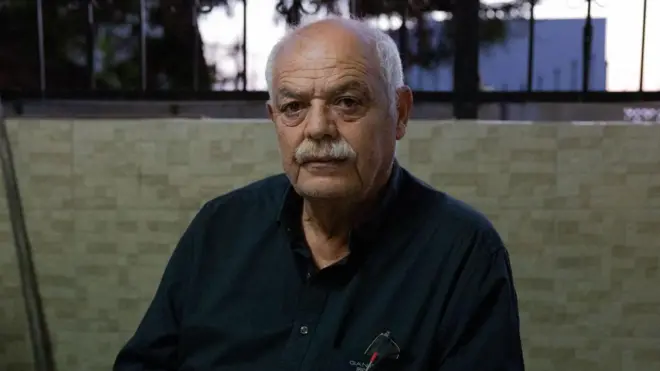

Pada akhir 1960-an, di kantor Kementerian Perdagangan, seorang warga negara Amerika Serikat bertemu dengan Sumitro untuk kali pertama dan mengungkapkan ketakjubannya.

“Bahasa Inggris-mu sempurna sekali,” puji orang tersebut. Ia lalu melanjutkan, “Apakah Anda pernah mengambil kuliah di Amerika Serikat?”

Sumitro, dengan kalemnya, seketika menjawab.

“Tidak, saya tidak pernah kuliah di Amerika Serikat. Saya hanya pernah mengajar di sana.”

Akhir dari Paling banyak dibaca

Yang—mungkin—tidak diketahui orang Amerika itu adalah Sumitro bukan “orang biasa.”

Saat usianya baru memasuki kepala empat, sepak terjang Sumitro sudah merentang begitu panjang dan tebal.

Tatkala berumur 33 tahun, misalnya, Sumitro ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan dan Industri (1950-1951) di kabinet Mohammad Natsir.

Waktu itu, roda pemerintahan Indonesia memasuki masa yang didefinisikan para ilmuwan politik serta sejarawan sebagai “Demokrasi Parlementer.” Kekuatan politik, dalam sistem ini, tidak dibangun berdasarkan periode tertentu seperti yang kita kenal sekarang.

Parlemen memegang ketok palu terhadap jalannya pemerintah.

Konsekuensinya, kewenangan eksekutif yang termanifestasi lewat kabinet yang dipimpin perdana menteri, bisa kapan saja ditebas.

Ujung-ujungnya, kabinet pemerintahan tidak mampu bertahan dalam durasi yang lama sehingga disebut-sebut menciptakan ketidakstabilan kebijakan dan politik.

Kabinet boleh saja bubar, begitu pula perdana menteri yang bergantian duduk di pucuk pimpinan. Tapi, hal itu tidak berlaku untuk Sumitro.

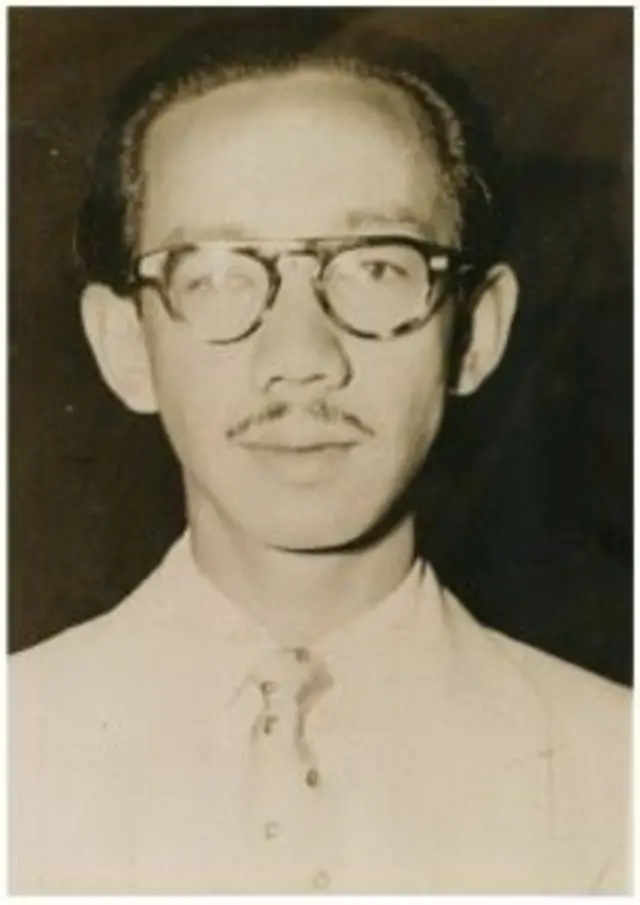

Sumber gambar, Kementerian Keuangan

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Dari era Natsir, Sumitro lalu melanjutkan kiprahnya di dua kabinet yang dipegang Wilopo (1952-1953) serta Burhanuddin Harahap (1955-1956). Sumitro, di dua kabinet berbeda, sama-sama menempati kursi yang strategis: menteri keuangan.

Selama mengurus pemerintahan, Sumitro membawa beberapa gebrakan, seperti saat mencetuskan Program Urgensi Perekonomian pada April 1951. Kebijakan ini dikenal pula dengan “Rencana Sumitro” (“Sumitro’s Plan“).

Secara garis besar, program Sumitro hendak mengubah usaha kecil—atau “industri rakyat”—menjadi lebih modern sekaligus berskala besar.

Para pengusaha mikro ini, yang banyak bergerak di bidang pemrosesan produk olahan kulit atau peleburan tembaga, akan diberi bantuan modal dari pemerintah dengan tujuan supaya kapasitasnya meningkat.

Sumitro, pada dasarnya, menginginkan terwujudnya transisi usaha pedesaan ke sektor non-pertanian.

Tujuan jangka panjangnya yaitu diversifikasi pola produksi guna merealisasikan—satu di antaranya—industrialisasi.

Rencana Sumitro tidak berjalan secara kontinu, bahkan dipandang gagal. Sumitro sendiri bilang faktor penyebabnya lantaran “kondisi administrasi publik yang buruk” pada masa itu.

Dunia Sumitro tidak berhenti sampai di situ. Dekade-dekade setelahnya memperlihatkan betapa buah pemikirannya berkontribusi signifikan dalam perekonomian Indonesia.

Emil Salim, ekonom dan mantan menteri lingkungan hidup (1983-1999), menegaskan “Sumitro-lah yang memperkenalkan ekonomi makro di Indonesia.”

Di antara kubangan data dan proyeksi pertumbuhan negara, urusan Sumitro juga menyentuh aspek sebagaimana yang kerap dilontarkan salah-seorang putranya, Prabowo: “kepentingan asing.”

Setelah tak lagi memegang estafet menteri di masa Demokrasi Liberal, Sumitro memperoleh “undangan” lain, dan kali ini berbeda dengan yang sudah ia jalankan dalam hari-hari sebelumnya.

Sumitro bergabung dengan kelompok pemberontak Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Dia menjadi satu dari sedikit aktor kunci dalam upaya pemberontakan nan singkat ini. CIA, organ intelijen Amerika Serikat, berdiri di belakangnya dan menawarkan uluran bantuan.

‘Saya bukan arsitek ekonomi’

Apa yang membuat Sumitro tertarik—dan kemudian memutuskan berlabuh—ke ekonomi?

Sebelum ke situ, Sumitro beranggapan dirinya bukan ‘arsitek’ kebijakan ekonomi. Ia mengatakan “hanya membantu menyediakan beberapa bahan bangunan.”

Para ‘arsitek’ akan datang dan, mungkin, bakal “membutuhkan balok bangunan yang saya sediakan,” ucapnya.

Sumitro, pada mulanya, tidak begitu tertarik dengan ekonomi. Ia lebih menyukai filsafat dan sastra, terutama sewaktu ia dikirim keluarga melanjutkan sekolah ke Rotterdam, Belanda, pada 1935.

Sumitro ingin mengetahui secara luas apa yang sebetulnya terjadi kepada Indonesia di bawah pemerintah kolonial Belanda.

Namun, ia tidak berkenan apabila harus sekolah hukum di Batavia—sekarang Jakarta—atau sekolah teknik di Bandung. Akhirnya, pilihan jatuh ke ekonomi.

Keberangkatan ke Belanda ditanggung keluarganya, yang menurut Sumitro “telah berkorban besar kepadanya.”

“Saat itu belum ada beasiswa kecuali Anda seorang tentara atau Indolog—yang mengkaji Indonesia—di Leiden,” tutur Sumitro dalam Recollections of My Career (1986).

“Saya tidak menginginkan hal itu sebab berarti saya akan bekerja untuk Belanda setelahnya.”

Sumber gambar, Buku Kabinet Pembangunan II Republik Indonesia

Di Belanda, Sumitro bertemu dengan karya-karya novel penulis asal Prancis, André Malraux, dan dibuat jatuh hati olehnya.

Dua buku Malraux, Sumitro menyebut, “meninggalkan impresi sangat mendalam.”

Kedua buku itu adalah Les Conquerants (1928) dan La Condition Humaine (1933), yang mempunyai benang merah serupa: pemberontakan serta revolusi di China.

“Saya berusaha mencari tahu mengapa rakyat di Indonesia tertindas dan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya,” ucap Sumitro.

Dari situ, Sumitro berefleksi: ia ingin aktif berjuang, tapi tak mau bermodal ideologi. Ia berkeyakinan sesuatu harus terukur, terencana, serta tidak diselimuti sentimen.

Ekonomi, Sumitro bilang, menyediakan itu.

Menurut Sumitro, ekonomi membantunya dalam menilai situasi tanpa prasangka, selain mengajarkannya “untuk tidak menjadi tawanan emosi diri sendiri.”

“Anda harus memulai dengan mengidentifikasi masalah, lalu menetapkan fakta-fakta. Namun, jangan terbawa logika demi logika itu sendiri,” ungkap Sumitro.

Jika tidak memiliki cukup fakta, Sumitro meneruskan, “maka Anda harus melakukan riset untuk mendapatkannya.”

“Baru setelah itu Anda dapat menerapkan analisis logis untuk menemukan jawaban,” ujarnya.

Dalam ekonomi, Sumitro mengamati, banyak orang yang mengarahkan diri mereka pada masalah yang keliru. Atau lebih buruk lagi: mereka tidak mengidentifikasi masalah sama sekali.

“Jadi, saya menjadi ekonom untuk menjawab masalah-masalah seperti mengapa [pemerintah kolonial] Belanda membagi masyarakat ke dalam tiga jenis kelas,” tandasnya.

Sumitro lalu melahap banyak karya dari ekonom berbagai aliran, sebuah proses yang ia definisikan sebagai “betapa acak-acakannya pembelajaran saya.”

Satu waktu, ia membaca Karl Marx. Di kesempatan lain, ia membuka dua jilid Priciples of Economics karya F. W. Taussig.

Ia menyelami susah payah dan “berpura-pura mengerti” General Theory yang ditulis John Maynard Keynes serta berhasil mendapatkan pengertian yang cukup tentang interpretasi ekonomi Keynesian setelah membuka lembaran demi lembaran Business Cycles and National Income milik Alvin Hansen.

“Dalam setiap pembahasan tentang mekanisme pasar, hubungan umum antara penawaran dan permintaan, saya selalu ingin bertanya, ‘Siapa yang mengendalikan pasar?’ Itulah mengapa saya sangat terkesan dengan buku [Edward] Chamberlin [The Theory of Monopolistic Competition],” paparnya.

Pada 1943, tatkala berumur 25 tahun, Sumitro lulus dengan disertasi membahas nasib ekonomi pedesaan Jawa yang terhempas depresi, diberi judul The People’s Credit System during the Depression.

Sumber gambar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi

Lewat disertasi itu, Sumitro meluapkan kemarahan terhadap klaim Belanda yang menyatakan depresi ekonomi—meletus pada 1920-an—tidak memberikan dampak apa pun lantaran masyarakat masih mampu mencari uang di sektor informal.

Realitanya, jelas Sumitro, masyarakat di Jawa menjadi tidak produktif dan bergantung dengan orang lain yang bekerja. Sumitro melihat keadaan itu pada keluarganya sendiri ketika orang tuanya harus menanggung “hidup” banyak anggota.

“Saat itulah saya menyadari bahwa pengangguran, pengangguran terselubung, pengangguran setengah waktu, pekerjaan berkualitas rendah, atau yang sejenisnya sebenarnya berkaitan dengan produktivitas dan pendapatan riil,” terangnya.

Kritik Sumitro kian kencang saat merespons argumen peneliti-peneliti Barat—dari Belanda, utamanya—yang menyimpulkan orang Indonesia tidak pernah bisa memperbaiki kondisi mereka karena faktor “budaya dan nilai yang berbeda.”

Padahal, alih-alih menganalisa dengan perspektif “keadaan,” Sumitro justru memandang ketidakmampuan mengubah hidup yang apes tersebut dipicu oleh teknologi, perang, atau mungkin revolusi.

Dengan kata lain: ditimbulkan persoalan struktural yang kompleks.

Gagasan ekonomi Sumitro: Negara harus berperan lebih

Ketika kembali ke Indonesia, Sumitro mulai menapaki kariernya di lingkup pemerintahan, dengan tiga jabatan yang ia emban selama berjalannya fase Demokrasi Parlementer pada pemerintahan Sukarno.

Saat Soeharto berkuasa selepas memanfaatkan tragedi politik 1965, Sumitro didapuk menjadi penasihat ekonomi presiden, di samping menteri perdagangan (1968-1973) dan menteri riset (1973-1978).

Sebagai ekonom, pemikiran Sumitro bersandar kepada prinsip negara mesti memiliki campur tangan yang besar, daripada menyerahkan semuanya kepada kesepakatan pasar.

Berbeda di negara yang ekonominya sudah mapan, ujar Sumitro dalam kuliah umum pada 1953, pemerintahan di negara kurang berkembang “tidak dapat membatasi dirinya hanya dalam urusan aktor penyeimbang yang berusaha menstabilkan investasi.”

Pemerintah, lanjut Sumitro, “harus secara aktif menentukan dan memengaruhi arah produksi, industri, maupun investasi.”

Keterlibatan jauh negara dalam mengatur ekonomi terlihat melalui dua kebijakan yang ia inisiasi pada 1950-an, yakni “Rencana Sumitro”—yang meletakkan batu industrialisasi—dan “Program Benteng.”

Kebijakan yang disebut terakhir, pada intinya, memberikan porsi besar bagi pengusaha “pribumi”—lokal—untuk berkembang. Negara hadir di tengah mereka dengan pemberian kredit dan lisensi.

Dua program yang diterapkan Sumitro gagal lantaran, untuk yang pertama, “masalah administrasi publik yang buruk.”

Sementara “Program Benteng,” mengutip Indonesia: The Rise of Capital (1986) yang disusun Richard Robison, justru malah memantapkan posisi pengusaha keturunan Tionghoa.

Penerima fasilitas yang disediakan “Program Benteng,” sebut Richard, cenderung bukan pengusaha—atau importir—lokal yang sudah mapan melainkan individu yang terkoneksi dengan pebisnis Tionghoa.

Karena terhubung, mereka lantas menjual lisensi impornya ke pengusaha Tionghoa.

Dorongan Sumitro agar negara lebih kuat mengintervensi kebijakan dapat pula disimak dalam urusan pangan, mengutip makalah berjudul Cultivating Pembangunan: Rice and the Intellectual History of Agricultural Development in Indonesia, 1945-1961 (2019) yang ditulis Eunike Gloria Setiadarma.

Menurut Sumitro, swasembada pangan dapat terealisasi selama pemerintah memastikan terciptanya “keseimbangan” antara peningkatan produksi, industri, dan pertumbuhan penduduk.

Untuk investasi asing, perspektif Sumitro tidak terlalu berbeda jauh.

Ia menginginkan negara “masuk” ke setiap perusahaan luar negeri yang menanamkan modal atau usahanya di Indonesia melalui saham, manajemen, sampai pengembangan sumber daya—tidak terkecuali perekrutan tenaga kerja lokal.

Sumber gambar, Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pandangan Sumitro kemudian diimplementasikan rezim Orde Baru Soeharto dalam kebijakan investasi asing yang mulai diberlakukan pada 1967 melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA).

Saat menjadi menteri perdagangan, pada 1968, Sumitro melarang impor mobil mewah serta membatasi peran modal asing melalui lisensi produksi otomotif setahun setelahnya.

Alhasil, semua perakitan mobil dipegang entitas dari Indonesia, walaupun lisensinya dari luar negeri. Tujuannya yaitu supaya industri lokal dapat berkembang.

Robert C. Rice, dalam The Origins of Basic Economic Ideas and Their Impact on ‘New Order’ Policies (1983), mengungkapkan Sumitro percaya bahwa meningkatkan peran sektor manufaktur mampu mengubah struktur ekonomi.

Pasalnya, manufaktur, menurut Sumitro, bisa merangsang pertumbuhan pertanian, keterampilan maupun pengetahuan manusia, produktivitas, hingga peluang pekerjaan.

Pada intinya, merujuk analisa ekonom Thee Kian Wie, Sumitro melihat kebijakan publik harus ditempatkan dalam dimensi untuk merespons ketidakseimbangan struktural, dan maka dari itu memerlukan “tangan” pemerintah daripada kekuatan pasar.

Sumber gambar, Getty Images

Ide Sumitro tak selalu diterima dengan terbuka. Sepanjang terlibat di pemerintahan, pada 1950-an dan awal 1960-an, ia mendapati kontra narasi dari beberapa ‘rival’ seperti Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, dan—yang paling keras—D. N. Aidit.

Aidit, Ketua Partai Komunis, menyerang pemikiran Sumitro tentang pertanian yang dianggapnya tidak memandang situasi riil di lapangan.

Sementara Sumitro berbicara bagaimana negara seharusnya hadir dengan peningkatan produksi, Aidit menyodorkan faktor ‘setan desa’ yang menjerat para petani dan luput dari mata pemerintah.

Cara Sumitro dituduh sangat bercorak kapitalis ketika yang semestinya dilakukan, menurut Aidit, ialah distribusi lahan serta reforma agraria.

Tapi, ada masanya Sumitro tak kelewat rigid dengan gagasan yang ia bangun—keterlibatan negara.

Dalam buku The Politics of Economic Development in Indonesia (1997) dijelaskan Sumitro pernah mengkritik cara pemerintah mengatasi krisis ekonomi 1998 yang disebutnya tidak berdampak terhadap keadaan yang muncul.

Sumitro menilai krisis finansial dan moneter waktu itu tidak akan selesai dengan deregulasi perbankan yang ditempuh pemerintah Soeharto.

Deregulasi perbankan, terang Sumitro, hanya menyoroti kekakuan rezim dan yang diperlukan Indonesia—sebetulnya—adalah deregulasi secara komprehensif.

“Jika Anda tidak mencabut semua regulasi yang memengaruhi perdagangan dan industri, menurunkan suku bunga tidak akan banyak berdampak,” katanya.

Kritik terhadap pengelolaan ekonomi Orde Baru tidak sekali saja keluar dari mulut Sumitro.

Pada 1996, bertepatan peluncuran ‘mobil nasional’ bernama Timor yang sahamnya dimiliki Tommy Soeharto, Sumitro menyebutnya sebagai parodi kebijakan industri.

Perkataan Sumitro merangkum masifnya kemunculan para ‘pemburu rente’ yang lahir berkat karpet dari Soeharto.

Kala itu, Sumitro disebut kehilangan harapan untuk dapat meyakinkan Soeharto, presiden sekaligus besannya, untuk mematuhi tata kelola kebijakan ekonomi yang layak.

Membangun kampus, membangun hubungan dengan Amerika

Farabi Fakih, dalam bukunya, Authoritarian Modernization in Indonesia’s Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950-1965) (2020), menuturkan Sumitro punya kontribusi penting dalam terjalinnya relasi secara institusional antara lembaga pendidikan Indonesia dengan Barat—utamanya Amerika Serikat.

Tidak lama usai menamatkan studi di Belanda dan pulang ke Indonesia, Sumitro didatangi rombongan delegasi dari Universitas Indonesia (UI), dipimpin Suhadi Mangkusuwondo—kelak menjadi guru besar Fakultas Ekonomi (FE) UI. Suhadi meminta Sumitro menjadi dekan.

“Tidak ada yang lebih memenuhi kualifikasi dari Sumitro,” tutur Suhadi dalam Celebrating Indonesia: 50 Years with the Ford Foundation.

Pekerjaan Sumitro tidaklah mudah sebab ia bisa dibilang membangun sebuah kampus dari nol.

Sumitro lalu bergerak cepat membereskan satu per satu masalah, dari mengisi kekurangan tenaga pengajar usai sebagian besar akademisi Belanda cabut dari Indonesia imbas ketegangan di Papua, menyusun kurikulum, mencari gedung, hingga mendirikan lembaga-lembaga penunjang kampus.

Dalam bayangan Sumitro, ia ingin FE UI seperti London School of Economics, tempatnya pernah menjalani beberapa kursus singkat.

Para pengajarnya pun, ia berharap, punya paradigma “ekonomi pembangunan” yang lebih cocok merespons situasi di Indonesia ketimbang kurikulum Belanda, yangmenurutnya, berjarak.

Sayang, Sumitro kesulitan mengumpulkan dana, baik dari pemerintah maupun British Council—lembaga Inggris.

Di tengah kebuntuan tersebut, Ford Foundation hadir sebagai opsi.

Sumber gambar, Getty Images

Sumitro lalu memasukkan proposal resmi, pada 1951, serta meminta bantuan senilai US$400 ribu (setara Rp6 miliar dalam kurs saat ini) yang nantinya dipakai untuk membiayai para ahli ekonomi dari Amerika datang dan mengajar di Indonesia.

Butuh waktu lima tahun agar proposal itu diterima Ford Foundation. Mei 1956, UC Berkeley menandatangani perjanjian dengan FE UI.

Ford Foundation menyediakan US$2 juta (setara Rp32,5 miliar dalam kurs saat ini) untuk memodali semua rencana Sumitro, termasuk pengiriman ahli maupun pengajar dari Amerika ke Indonesia serta beasiswa bagi mahasiswa FE UI.

Tak sebatas kampus, Sumitro membangun kekuatan dari institusi lain, Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM), yang berdampingan dengan FE UI.

LPEM berfungsi tak ubahnya laboratorium uji coba yang memungkinkan ekonom-ekonom muda menyusun, mengonsep, serta menyempurnakan kebijakan ekonomi.

Hubungan yang dijalin Sumitro dan Amerika, sebetulnya, tidak muncul dalam satu malam.

Pada 1940-an, Sumitro beberapa kali bersua dengan perwakilan Amerika, seperti pebisnis, dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintah.

Indonesia memerlukan dukungan sebelum dan sesudah Agresi Militer II, sedangkan Amerika membutuhkan partner yang strategis untuk menghalau pengaruh komunis di kawasan Asia.

Periode 1950-1965, jelas Farabi, menandai masifnya aliran dana dari luar negeri, didominasi Amerika, Ford Foundation, dan lembaga-lembaga terafiliasi dengan PBB.

Uang itu dipakai untuk memperkuat institusi pemerintahan, kemitraan universitas, pengiriman ahli, sampai pemberian uang pendidikan kepada mahasiswa.

Transfer serupa dilakukan negara-negara Blok Timur—China, Uni Soviet (Rusia), Ceko, hingga Jerman Timur—walaupun jumlahnya tidak sebesar yang disodorkan Amerika.

Satu tahun setelah kesepakatan Ford dan FE UI diteken, pada 1957, Sumitro berada di tengah pusaran konflik kelompok pemberontak, PRRI/Permesta, yang meletus di Padang, Sumatra Barat, dan Minahasa, Sulawesi Utara.

Ia bergabung dengan mereka yang tidak puas kepada Jakarta, atau tidak menyukai cara Sukarno memegang kendali negara, dan menuntut pemisahan diri.

Gerak kelompok PRRI/Permesta didukung oleh CIA yang memasok persenjataan.

Kepergian Sumitro untuk bergabung PRRI/Permesta meninggalkan kekosongan di kursi Dekan FE UI. Kursi itu lantas diisi Djokosutono, yang sebelumnya menjabat sebagai Dekan FH UI.

Djokosutono memerintahkan Subroto dan Mohammad Sadli mengurus operasional sehari-hari dan memastikan perjanjian dengan Ford tetap berjalan, tak terkecuali “menghalau” tekanan yang diberikan pemerintah maupun kelompok Kiri karena keterlibatan Sumitro di PRRI/Permesta.

Sepanjang 1956-1962, UI mengirimkan 45 lulusan sarjana ke luar negeri dalam rangka melanjutkan sekolah.

Dalam Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia (1999), Ken Conboy dan James Morrison menerangkan keberadaan Sumitro disambut berkat kepiawaiannya di bidang ekonomi serta berkontribusi untuk menarik dukungan AS lantaran sama-sama memainkan kartu antikomunis.

TNI, di bawah komando A. H. Nasution, berhasil menumpas eksistensi PRRI/Permesta pada 1961.

Para pentolan seperti Ventje Sumual di Minahasa dan Ahmad Husein di Padang menyerahkan diri serta ditangkap tentara.

Sumber gambar, IPPHOS/Kompas.com

Tak hanya diberhentikan dari PSI (Partai Sosialis Indonesia), Sumitro terpaksa pindah dari satu negara ke negara lain sebagai pelarian dan bertahan hidup dengan menjadi konsultan ekonomi. Nasib PSI turut karam setelah dibubarkan Sukarno.

Saat tampuk kekuasaan berganti ke Soeharto, mengutip Conboy dan Morrison, mereka dibebaskan dari tahanan.

Sumitro kemudian dipanggil pulang dan diminta mengurus perkara perdagangan sebagai menteri pada 1968.

Dimulainya Orde Baru merupakan momentum bagi Sumitro untuk kembali berada dalam satu gerbong bersama “murid” dan koleganya semasa di FE UI dulu.

Widjojo Nitisastro, yang mendapat predikat perancang ekonomi Orde Baru, ditunjuk menjadi Kepala Bappenas. Wakil Widjojo di Bappenas ialah Emil Salim.

Ali Wardhana dipilih sebagai Menteri Keuangan. Kemudian Subroto naik pangkat di Dirjen Penelitian dan Pengembangan Departemen Perdagangan.

Masih ada Mohammad Sadli dan Barli Halim, masing-masing menempati posisi Ketua Komite Penanaman Modal Asing serta Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Para ekonom ini diandalkan Soeharto dalam merancang bangunan perekonomian Indonesia pada era Orde Baru.

Sebagian besar dari mereka lulusan FE UI dan memperoleh pendanaan sekolah ke AS berkat Sumitro—dibiayai Ford Foundation.

Label yang disematkan kepada mereka yaitu “Mafia Berkeley.” Ekonom-ekonom UI dituduh bersekutu dengan AS guna membuat kebijakan ekonomi yang pro-pasar, lembaga keuangan internasional, serta kepentingan donor.

Bentuk persekutuan itu, salah satunya, tergambarkan lewat pengiriman mahasiswa-mahasiswa FE UI ke Berkeley.

Karier anak didik Sumitro lalu melesat dengan memegang pos-pos penting di pemerintahan Soeharto dan menerapkan berbagai program yang disebut terlalu condong ke Amerika nyaris tanpa halangan—mengingat kelompok Kiri sudah lebih dulu dibonsai oleh militer Orde Baru.

Sumitro menampik tudingan itu.

“Saya tidak tergabung dalam mafia mana pun. Saya adalah banteng yang bergerak di luar kawanan,” ujarnya.

Keluarga sebagai potret nation

Sumitro lahir dan tumbuh dari keluarga priyayi yang berada di lingkaran kekuasaan Indonesia dalam empat babak sejarah yang krusial: masa penjajahan Jepang, kemerdekaan, Demokrasi Liberal & Terpimpin, serta Orde Baru.

Pasca-1998, pengaruh keluarga Djojohadikusumo masih tertancap kokoh lewat kakak beradik, Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo.

Patriark keluarga ini, jelas Jemma Purdey dalam Narratives to Power: The Case of the Djojohadikusumo Family Dynasty Over Four Generations (2016), adalah Margono Djojohadikusumo, pegawai negeri yang punya garis keturunan ke aristokrasi Jawa sekaligus pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Nilai dan prinsip keluarga Djojohadikusumo, tak terkecuali Sumitro, yang patriotik dan menjunjung tinggi nasionalisme di atas kepentingan lainnya, menjadi fondasi generasi penerusnya, terlebih Prabowo, untuk melaju di kancah perpolitikan.

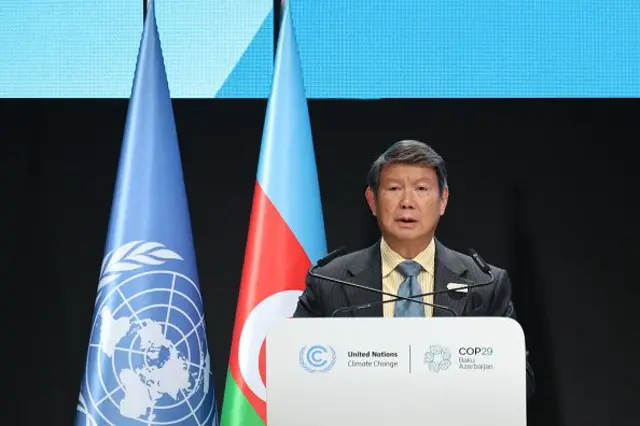

Sumber gambar, BAGUS INDAHONO/POOL/AFP via Getty Images

Purdey berpendapat Prabowo berupaya merekonstruksi masa lalunya dengan warisan keluarga yang panjang dan “penuh pengorbanan.”

Dalam kampanye Gerindra, misalnya, Prabowo, jelas Purdey, konsisten menonjolkan Margono dan Sumitro sebagai dua orang yang patriot; tak lelah membangun negara.

Di waktu yang sama, Prabowo turut “memperkenalkan” dua pamannya, Subianto dan Sujono, yang gugur dalam Pertempuran Lengkong—merebut senjata dari pangkalan Jepang—pada 1946.

Sebagai bentuk penghormatan, nama kedua pamannya itu dipakai Prabowo (Subianto) dan Hashim (Sujono).

“Kakek saya juga selalu memperlihatkan tempat tidur dua paman saya, ransel dan helm mereka yang masih dipelihara oleh kakek dan nenek saya. Bahkan seragam mereka masih dilipat rapi dan sepatu lars yang ditaruh di ujung tempat tidur mereka, masih mengkilap,” tulis Prabowo di Facebook, 30 Maret 2023.

“Suasana inilah, secara tidak sadar, menjadi bagian penerusan atau pewarisan nilai-nilai dari angkatan 1945 kepada angkatan-angkatan penerusnya, termasuk kepada saya.”

Sumber gambar, Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Dengan memakai narasi keluarga, Prabowo, ungkap Purdey, hendak meyakinkan publik bahwa komitmennya untuk Indonesia tidak perlu diragukan lagi.

Seperti halnya anggota keluarga Djojohadikusumo lain yang membela bangsa dan negara sepenuh hati, Prabowo pun demikian.

Tema keluarga, tegas Purdey, senantiasa digunakan, diulang, serta diperbarui oleh Prabowo dengan lantang dan menggelegar.

Keluarga, dalam narasi politik Prabowo, tak hanya unit kecil dari masyarakat. Keluarga adalah pelayan, patriot, sekaligus pemimpin bangsa.

Kini, melalui Prabowo, jejak keluarga Djojohadikusumo mendapati pencapaian paling tingginya dengan menjabat sebagai orang nomor satu di republik.