Perusahaan terbatas pertama milik masyarakat adat didirikan di Papua – ‘Kami harus mandiri dengan aset dan potensi kami’

Sumber gambar, M. Ikbal Asra

- Penulis, M. Irham

- Peranan, BBC News Indonesia

- Melaporkan dari Jayapura, Papua

Masyarakat adat Namblong di Kabupaten Jayapura, Papua, mendirikan perseroan terbatas (PT) sebagai upaya melawan semakin meluasnya eksploitasi hutan di Papua. Langkah ini mereka ambil untuk menjaga kedaulatan adat atas tanah dan sumber daya alam mereka.

Rata-rata 33.000 hektare hutan Papua—setara setengah luas Jakarta—mengalami deforestasi tiap tahun akibat pertambangan dan perkebunan pada periode 2001-2019, menurut laporan Koalisi Indonesia Memantau.

Di tengah ancaman deforestasi, sebuah badan usaha yang diyakini sebagai perseroan terbatas (PT) pertama yang didirikan masyarakat adat di Indonesia, punya misi memanfaatkan potensi alam secara berkelanjutan.

Tujuan pendirian perusahaan yang dinamai PT Yombe Namblong Nggua ini adalah mencapai kemandirian ekonomi, pelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat adat.

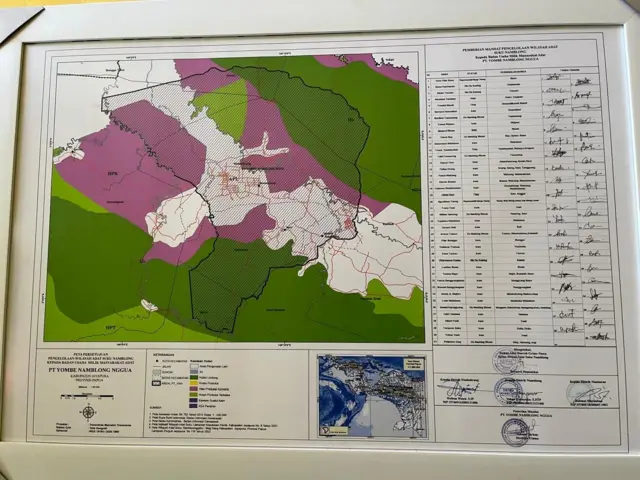

Perusahaan yang resmi berdiri 2024 silam tersebut berbasis pada wilayah adat seluas 52.765 hektare—seperempat luas Singapura—yang tersebar di tiga distrik dan 25 kampung.

Akhir dari Paling banyak dibaca

Saham perusahaan ini dimiliki oleh 44 pimpinan marga (Iram) Suku Namblong, yang secara keseluruhan mewakili lebih dari 50.000 jiwa populasi suku tersebut.

“Masyarakat adat itu harus bisa mandiri,” kata Yohana Yokbeth Tarkuo, perempuan Papua yang menjabat sebagai direktur utama perusahaan tersebut.

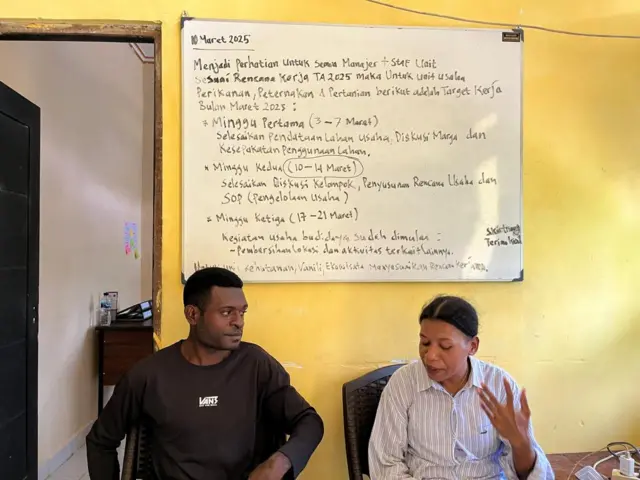

Maret lalu, BBC News Indonesia mendatangi kantor mereka yang sederhana di Kampung Bunyom, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Papua.

Kami berbicara dengan para CEO, menyaksikan keriuhan para pegawai bekerja, dan mengunjungi sejumlah unit usaha yang sedang dikembangkan.

Dipimpin perempuan generasi penerus Namblong

Mata Yohana Yokbeth Tarkuo terbelalak melihat enam panggilan tak terjawab di layar ponselnya.

Notifikasinya baru bermunculan beberapa ratus meter saat ia meninggalkan kawasan wisata Kali Biru di Kampung Berap yang sinyalnya timbul-tenggelam.

Yohana segera minta rekannya menancap gas sepeda motor menuju kantor. Perjalanan 20 kilometer ditempuh sekitar 30 menit.

Kantor perusahaan ini terletak di pinggir jalan raya yang menghubungkan Sentani dan Sarmi.

Temboknya berwarna kuning dan hijau dengan luas bangunan sekitar 30 meter persegi. Di dalamnya terdapat tiga ruangan, termasuk ruang utama.

Setibanya di kantor, Yohana berbincang sengit dengan seorang pria dan perempuan setengah baya.

“Ini debat beli [ukuran] polibag saja satu minggu,” tutur Yohana.

“Sa (saya) pusing,” lanjutnya, sambil pegang kepala tersenyum geli.

Polibag ini rencananya untuk pembibitan pohon, yang akan ditanam pada lahan hutan yang sudah gundul di wilayah adat Suku Namblong.

Yohana adalah Direktur Utama PT Yombe Namblong Nggua, yang membawahi sekitar 20 pegawai yang bekerja.

Perempuan Namblong tersebut menyadari bahwa perusahaan yang dia pimpin masih seumur jagung, sehingga wajar jika masih dalam tahap penyesuaian dan pengembangan untuk mencapai sistem manajerial yang mumpuni.

Segala persoalan yang muncul dari lapangan, selalu dia catat dan dibahas dalam rapat direksi.

Sebelumnya, Yohana berhenti bekerja sebagai perawat di sebuah klinik swasta, dan memilih bergabung dengan PT Yombe Namblong Nggua.

Meskipun profesi perawat menawarkan “masa depan yang lebih keren karena ada jalurnya”, tapi ia “ingin belajar” hal lain.

Dengan bergabung di perusahaan adat ini, ia berharap bisa merangkul generasi muda suku Namblong untuk mengenal bisnis dan nilai-nilai budaya.

“Dengan adanya saya gabung di sini saya bisa merangkul anak-anak muda itu, lebih bisa tahu nilai-nilai budaya,” katanya.

Perempuan 29 tahun ini mengatakan, jarang sekali kesempatan perempuan Namblong memimpin sebuah organisasi. Saat ditunjuk sebagai direktur utama PT Yombe Namblong Nggua, ia terkejut.

Para pimpinan marga yang memegang saham memutuskan perusahaan ini dikomandoi oleh perempuan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya: laki-laki punya kecenderungan gagal memimpin koperasi dan organisasi-organisasi lainnya.

“Lalu mereka bilang, kebanyakan perempuan jadi pemimpin itu berhasil. Jadi kita coba dulu, salah satunya, tapi anak muda. Jadi coba BUMMA kasih perempuan.”

“Walaupun di adat itu [perempuan] sangat tidak dikasih izin memimpin, tapi saya pikir ini ada kesempatan buat perempuan buat bisa berbicara. Bahwa kami ini setara,” kata Yohana.

Sumber gambar, M. Ikbal Asra

Tapi di lapangan, Yohana terkadang masih harus berkompromi bicara setelah laki-laki, karena belum banyak masyarakat yang terbiasa dengan pempin perempuan.

“Ketika kami turun di lapangan, di masyarakat, itu tidak diperbolehkan [perempuan] berbicara dulu. Jadi dibuka dulu saya punya sekretaris, jadi Bapak Yusuf yang buka, jadi saya diperbolehkan [emudian],” katanya.

“Jadi kayaknya tantangannya di bicara, ketika kami sedang melakukan komunikasi.”

Sumber gambar, M. Ikbal Asra

Dorongan dari luar yang membuatnya memutuskan memimpin perusahaan adalah amanat atau permintaan dari “para orang tua” atau sesepuh masyarakat.

Sebagai “penerus anak Namblong”, ia punya keyakinan perusahaan ini akan besar di kemudian hari.

“Masyarakat adat itu harus bisa mandiri dengan aset dan potensi-potensi yang mereka punya,” katanya.

Ia juga mengeklaim program pembangunan dan masuknya perusahaan-perusahaan ke Papua tak banyak membawa kesejahteraan bagi orang asli Papua.

“Jadi, kami memutuskan bahwa harus ada salah satu badan usaha untuk masyarakat adat itu sendiri,” katanya.

Yohana kembali tenggelam dengan pekerjaannya di kantor.

Terdengar samar-samar, ia juga berdiskusi dengan staf lainnya membicarakan laporan hasil budidaya vanila dan prosedur penjualannya.

Potensi ekonomi di wilayah adat Suku Namblong cukup beragam.

PT Yombe Namblong Nggua menetapkan potensi ini menjadi enam unit usaha: kehutanan, ekowisata, pengelolaan vanila, pertanian, peternakan dan perikanan.

“Yang sudah aktif berjalan itu adalah vanili, lalu ekowisata,” kata Yusuf Kasmando, direktur operasional umum dan salah satu pendiri PT Yombe Namblong Nggua.

Yusuf mengajak ke rumah pengeringan vanila yang jaraknya sekitar satu kilometer dari kantor.

Di tengah perjalanan, ia kembali menceritakan latar belakang pembentukan perusahaan ini.

“Kami prihatin hutan kami habis untuk mereka yang membuka lahan sawit dan lain sebagainya, seperti pengambilan kayu dan lain lain. Karena itu timbul keinginan kami bisa melindungi hutan kami yang tinggal sisa ini,” katanya.

Sumber gambar, M. Ikbal Asra

Gagasan masyarakat adat Suku Namblong punya perusahaan sendiri berawal obrolan informal di Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 2022 silam.

Kongres yang berlangsung di Kabupaten Jayapura ini dihadiri 5.000 perwakilan masyarakat adat di Indonesia.

Dari sini, lebih dari 40 kepala adat marga sepakat untuk membentuk badan usaha untuk melindungi wilayah adat Namblong.

Dalam perjalanannya, mereka membentuk tim, berdiskusi, mendata potensi ekonomi serta badan kepengurusan selama dua tahun.

“Setelah itu kami masih menyusun program-program. Jadi hampir setahun penuh itu kami betul-betul mematangkan rencana-rencana itu,” kata Yusuf.

Sumber gambar, M. Ikbal Asra

Pada September 2024, badan usaha masyarakat adat ini resmi tercatat sebagai Perseroan Terbatas (PT).

Tahun ini, perusahaan ini mulai menjalankan program pengembangan ekonomi berbasis adat.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perdana Oktober silam, diatur kepemilikan saham yang dibagi kepada 44 marga.

Masing-masing pimpinan marga menyetor modal sebesar Rp100 juta. Setoran dicicil Rp20 juta per tahun mulai tahun ini.

Rumah pengering vanili

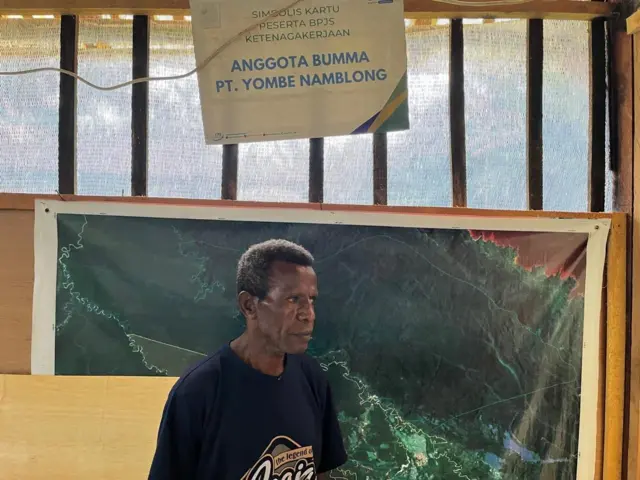

Kendaraan berhenti di tepi jalan, dan nampak sebuah plang bertulis: “Badan Usaha Milik Masyarakat Adat (BUMMA) Suku Namblong”.

Di belakangnya, terdapat barisan pohon palem-paleman sebelum mencapai bangunan kayu berlapis paranet yang disebut sebagai “rumah pengeringan vanili”.

Unit usaha ini membeli hasil vanili dari masyarakat kemudian dikeringkan dan diolah menjadi bahan setengah jadi, sebelum dipasarkan ke pabrik-pabrik.

“Kami, BUMMA beli per kilo Rp150 ribu,” kata Yusuf.

Dalam sepekan, rumah pengering vanili ini diklaim bisa membeli hingga 40kg dari petani lokal.

Sebelum ada unit usaha ini, biasanya petani menjual ke perusahaan lain.

“Ada perusahaan lain awalnya dia beli Rp500.000 (per kg) lalu harganya jatuh sampai ke Rp80.000. Makanya, banyak petani yang kecewa dengan harga yang tidak stabil itu,” tambah Yusuf.

Di rumah pengeringan vanili kami juga ditemani Benyamin Bay, koordinator budidaya vanili.

Ia mengeklaim pohon vanili yang ditanam di Papua lebih bagus dari daerah-daerah lain. Aromanya lebih pekat.

“Ini lebih bagus,” kata Benyamin tersenyum, sambil menunjukkan vanili yang sudah dikeringkan dalam plastik.

Selain membeli hasil vanili dari masyarakat, rumah pengering vanili BUMMA ini juga menjadi pusat edukasi.

Selama ini, lanjut Benyamin, tak banyak petani Papua yang paham cara budidaya vanili.

Masyarakat umumnya membiarkan pohon vanili tumbuh tinggi menjalar.

Padahal, pohon ini bisa dikelola agar tetap menghasilkan bunga pada ketinggian yang mudah dijangkau, seukuran tinggi orang dewasa.

“Kalau [petani] naik lagi, kadang-kadang bisa celaka juga, jatuh. Jadi, di sini diajari supaya pohonnya tetap pendek tapi tetap berbunga banyak,” kata Benyamin, yang mengeklaim sudah ada tawaran pembelian dari Amerika Serikat.

Susur sungai Kali Biru

Unit usaha lain yang sudah berjalan adalah jelajah wisata Kali Biru.

Lokasinya berada di dalam kawasan hutan lindung di Kampung Berap. Untuk mencapainya, dibutuhkan waktu sekitar 30 menit perjalanan mobil dari rumah pengering vanili.

Ini juga menjadi tempat awal cerita Yohana mendapat panggilan tak terjawab dari beberapa stafnya.

Sekarang Kak Ana—begitu kami menyapanya—ikut menemani, bicara tentang layanan di kawasan wisata Kali Biru yang dikelola PT Yombe Namblong Nggua.

Untuk menuju kawasan wisata Kali Biru, kami harus berjalan kaki sekitar 100 meter dari tepi jalan. Sepatu terpaksa dibuka karena lumpur yang terinjak bisa naik sampai semata kaki.

Sebuah pondok kayu sederhana di seberang kali setia menunggu wisatawan yang datang.

Untuk menyeberangi Kali Biru, pengelola membangun jembatan berupa batang kayu pohon dengan pegangan bambu.

Lingkungan di sana masih sangat alami.

Pepohonan menjulang tinggi dan rimbun, dihiasi kupu-kupu yang beterbangan dan burung-burung berkicau.

Sungai di lokasi tersebut benar-benar tampak biru karena memantulkan warna langit di siang hari.

Dua anak kecil berkejar-kejaran kegirangan dan berakhir dengan lompatan ke dalam sungai mewarnai kawasan wisata ini.

Selain dijadikan kawasan wisata, Kali Biru juga lokasi warga setempat mencari ikan.

“Ikan gurami, ikan bolana, ikan gabus, sama ikan rainbow fish. Itu paling banyak sudah di sini… Ini ikan kakap air tawar itu [panjangnya bisa] sampai 3,5 meter,” kata kordinator lapangan unit usaha ekowisata, Simon Manggo.

Simon menjelaskan di pondok wisata Kali Biru ini terdapat fasilitas pendukung seperti kedai kopi, spot foto, listrik, air bersih, toilet, kamar ganti, lahan kemping dan lain-lain.

Makanan yang disajikan untuk wisatawan juga unik dan khas: papeda dengan ikan kuah kuning, dan penganan lain dari olahan sagu.

Bahan-bahannya langsung diambil dari kebun dan ikannya dari sungai.

Yohana menambahkan, prinsipnya wisata Kali Biru ditawarkan sebagai promosi mengenalkan kekayaan alam Papua pada wisatawan.

Kedua, dengan dijadikan kawasan wisata maka secara tidak langsung mendorong warga menjaga kebersihan dan keasriannya.

“Bantu mereka [warga] mengembangkan potensi (alam), untuk menjaga sungainya. Biar tetap sama seperti dulu. Jadi, kami mencoba membangun sama masyarakat di sini,” katanya.

Kata Yohana, wisatawan yang datang ke Kali Biru setiap pekan selalu bertambah.

Apalagi sekarang unit usaha PT Yombe Namblong Nggua ini menawarkan paket perjalanan susur sungai.

“Ada beberapa paket [wisata]. Dan ketika river trip itu ada beberapa cerita legenda yang akan diceritakan sama yang mengemudi rakit,” katanya.

Paket jelajah Kali Biru ini menawarkan pengalaman unik, dengan 5-6 wisatawan naik perahu rakit sepanjang 1,5 kilometer.

Selama perjalanan, pemandu wisata akan menuturkan cerita-cerita rakyat tentang Kali Biru di tengah nyanyian burung-burung langka di tepian sungai.

Pengelola wisata Kali Biru juga menawarkan ragam buah-buahan kepada para wisatawan selama susur sungai ini.

Potensi unit usaha ekowisata lain yang sedang dikembangkan PT Yombe Namblong Nggua adalah jelajah hutan untuk pemantauan burung cenderawasih kuning.

Namun, pihak pengelola mengatakan masih dalam proses menentukan titik pantau dan jalurnya.

Unit usaha lain adalah perdagangan karbon, di mana PT Yombe Namblong Nggua sedang berupaya mengambalikan hutan mereka yang rusak.

Rehabilitasi hutan gundul

Bernard Yewi, 52 tahun, menunjukkan deretan polibag yang siap ditanam bibit pohon alami hutan Namblong di sebuah persemaian.

“[Pohon] Marbau, linggua, matoa, itu untuk hutan asli… Tanam sembarang saja yang penting dia kembali jadi hutan,” kata manajer kehutanan PT Yombe Namblong Nggua.

Kata Bernard, sebagian tanah adatnya bersengketa dengan sebuah perusahaan sawit. Ia mengeklaim lusinan hektare hutan sudah ditebangi.

Hutan yang hilang di wilayah suku Namblong juga dikarenakan pembalakan liar.

“Ketika datangnya pengaruh adanya orang chainsaw (gergaji mesin) kayu untuk dijual, itu sudah terjadi penebangan secara besar-besaran,” kata Bernard.

“Makanya dengan adanya BUMMA Namblong ini, para tokoh adat, para iram itu memandatkan kita untuk hutan itu dijaga kembali, dilestarikan kembali.”

Selain merehabilitasi hutan, PT Yombe Namblong Nggua juga menyiapkan hutan produksi yang bisa memberi manfaat bagi perusahaan dan masyarakat.

Mereka merencanakan menanam pohon jati, mahoni, dan juga pohon “buah-buahan seperti durian, duku, rambutan, pete, itu ada”.

BUMMA berbentuk PT pertama di Indonesia

Bagaimanapun, PT Yombe Namblong Nggua sementara ini tidak sepenuhnya dijalankan masyarakat adat setempat.

Mereka masih mendapat pendampingan dari Mitra BUMMA—yang bekerja di bawah Yayasan Menoken Indonesia Sejahtera Bumi.

Pendiri Mitra BUMMA, Abdon Nababan, mengatakan tidak semua pengurus perusahaan ini punya latar belakang bisnis dan keorganisasian.

“[Kami] mendampingi dalam proses membangun keorganisasiannya, kelembagaan ekonominya berupa PT, maupun meningkatkan kapasitas orang-orang yang dipilih oleh adat,” kata Abdon.

“Sehingga mereka paling tidak punya kapasitas minimum menjalankan roda perusahaan,” ujarnya kemudian.

Di lapangan, bentuk pendampingan tersebut melalui penempatan tenaga profesional di bagian administrasi hingga yang dibutuhkan di unit usaha seperti ekowisata, budidaya ternak atau kebun.

Selain itu, Mitra BUMMA menjadi “Mitra Investasi” dalam usaha-usaha yang ditentukan sendiri oleh Suku Namblong.

“Karena sumber daya mereka juga besar, dan ini kan karena pendekatannya satu suku, artinya wilayah adat mereka saja 53.000 hektare.”

“Jadi, dari sisi permodalan kalau hanya disediakan oleh 44 marga ini agak berat,” tambah Abdon.

Proses pendampingan akan dilakukan beberapa tahun ke depan sampai akhirnya Suku Namblong dianggap mampu mengoperasikan perusahaan secara mandiri.

Mantan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ini meyakini PT Yombe Namblong Nggua sebagai badan usaha milik masyarakat adat pertama di Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas.

“(BUMMA) yang umum sih koperasi, atau kelompok usaha, jadi belum ada legalitasnya… Kalau yang [berstatus] PT kayaknya belum ada, baru ini yang PT,” kata Abdon.

Sumber gambar, M. Ikbal Asra

Ia juga mengurai hal-hal yang menjadikan BUMMA berbentuk PT ini unik:

- Harta atau aset perusahaan berupa tanah adat yang dimiliki dan dikelola suku.

- Kepemilikan saham dibagi pada 44 marga.

- Proses pengambilan keputusan perusahaan berdasarkan ketentuan adat.

- Perusahaan beroperasi berlandaskan sistem adat.

- Perusahaan menjalankan unit-unit usaha berkelanjutan dan memelihara alam di tanah adat.

Sumber gambar, M. Ikbal Asra

Langkah revolusioner yang diambil komunitas adat ini bertujuan mengubah paradigma pembangunan ekonomi yang selama ini meminggirkan mereka, kata Abdon.

Melalui pendirian perusahaan yang dikelola sendiri, komunitas adat dapat merebut kembali kendali atas kekayaan alam mereka yang selama ini dieksploitasi pihak luar.

“Selama ini kan program-program ekonomi menempatkan masyarakat adat ini kan bukan [sebagai] pelaku,” katanya.

Sumber gambar, M. Ikbal Asra

Dalam praktik yang terjadi, kata Abdon, masyarakat adat hanya diposisikan sebagai penerima manfaat kecil dari program-program ekonomi, seperti CSR atau bantuan sosial.

Sementara kekayaan wilayah adat mereka, dieksploitasi dalam bentuk konsesi kepada pengusaha luar.

“Mereka seperti tikus mati di lumbung padi,” ujarnya, menggambarkan ironi masyarakat yang hidup di tengah kekayaan namun tetap miskin secara struktural.

Dalam beberapa tahun pendampingan Mitra BUMMA ke depan, PT Yombe Namblong Nggua diharapkan menjadi model ekonomi baru berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Sumber gambar, Greenpeace

Model ini tidak hanya membangun sistem produksi yang mampu menembus pasar, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat adat dalam pengelolaan kekayaan alam mereka sendiri.

“Alam dan budaya di masyarakat adat itu satu paket yang tidak terpisahkan,” kata Abdon.

Dalam jangka panjang, model ini diharapkan dapat direplikasi lebih dari ratusan suku di Papua. Jika setiap suku memiliki BUMA-nya sendiri, maka wajah ekonomi Papua bisa berubah secara fundamental.

“Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal keberlanjutan hutan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sebagian besar masih tersisa di Papua,” tambahnya.

Kembali ke kantor PT Yombe Namblong Nggua.

Kami juga berbicara dengan direktur operasional umum, Yusuf Kasmando.

Sebagai salah satu generasi tertua Suku Namblong, ia berharap perusahaan ini dapat melindungi hutannya yang masih tersisa, termasuk menginspirasi masyarakat adat di luar Papua.

“Papua itu hidup kami menyatu dengan hutan. Kalau tidak ada hutan, ya kami mau jadi apa?”

“Kami mencari, mengambil segala sesuatu dari hutan… Kami berharap mungkin setelah kami bisa sukses, di Papua juga, di luar Papua, model seperti ini bisa dikembangkan,” katanya.

Wartawan M. Ikbal Asra di Papua berkontribusi dalam reportase ini.