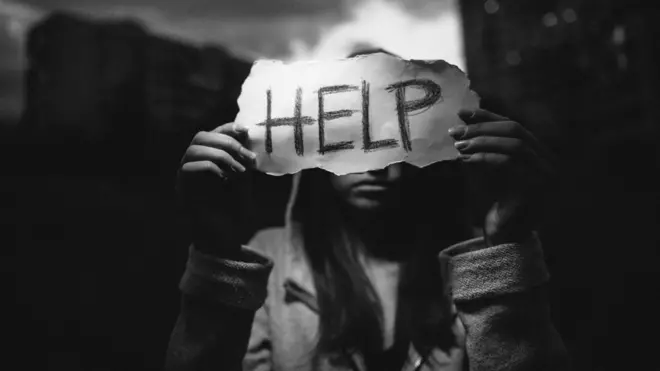

Sejarah Dwifungsi ABRI: Panggilan sejarah, kelemahan pemimpin sipil, atau hasrat militer berkuasa?

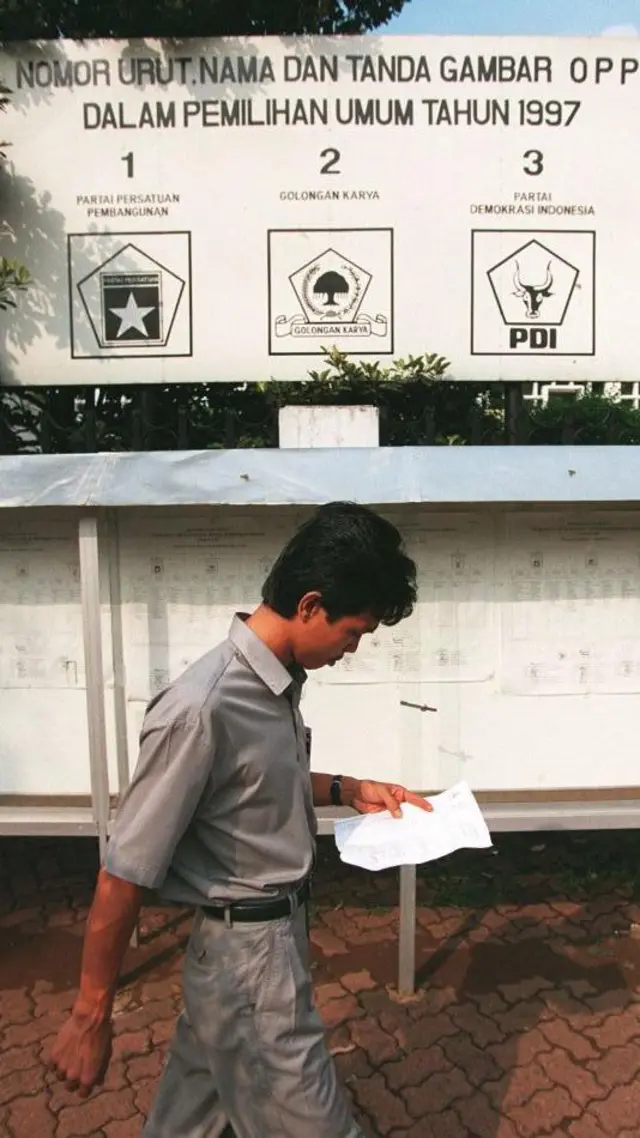

Sumber gambar, JOHN MACDOUGALL/AFP FILES/AFP via Getty Images

- Penulis, Heyder Affan

- Peranan, Wartawan BBC News Indonesia

Pada masa Orde Baru, militer menjadi pemain tunggal yang mendominasi panggung politik Indonesia. Selama 32 tahun, doktrin Dwifungsi ABRI dijadikan legitimasi Soeharto demi melanggengkan kekuasaannya. Mengapa militer sulit mengenyahkan godaan supaya tetap dapat berpolitik?

Setelah Soeharto dijatuhkan dari kursi presiden pada 21 Mei 1998, dominasi militer Indonesia di perpolitikan Indonesia runtuh seketika.

Hujatan dan hinaan kepada tentara, juga desakan dari internal mereka sendiri, memaksa ABRI (lalu diubah menjadi TNI) untuk berbenah.

Saat itu, ABRI mulai menanggalkan jubah dwifungsinya, melucuti peran politiknya, hingga tidak lagi menganggap Golkar sebagai ‘anak kandungnya’.

Namun, selang 27 tahun kemudian, pada Kamis pagi tanggal 20 Maret 2025, DPR mengesahkan revisi UU TNI dalam rapat paripurna.

Akhir dari Paling banyak dibaca

Hal ini menimbulkan beragam pertanyaan:

Benarkah peran politik sulit ditanggalkan para serdadu lantaran elite sipil tidak becus?

Mengapa peran politik militer pernah begitu diagung-agungkan, sehingga mereka seperti tidak rela menerima nilai-nilai supremasi sipil?

Apakah hasrat militer untuk berkuasa itu tak akan lekang, meski mereka seharusnya sudah belajar dari kesalahan Soeharto?

Dalam liputan ini, BBC News Indonesia berusaha melacak awal mula mengapa tentara merasa berhak untuk mencampuri urusan politik.

Kami juga menyoroti bagaimana rezim Orde Baru meletakkan pijakan kekuasaannya dengan menafsir ulang doktrin Dwifungsi ABRI.

Sebagai penutup, kami mewawancarai seorang pengamat sosiologi militer.

Berikut liputannya.

1945-1949

Walaupun ABRI menduduki posisi politik yang dominan di masa Orde Baru, sejarah keterlibatan militer di Indonesia “sama tuanya dengan sejarah republik ini berdiri,” kata pengamat militer, Salim Said.

Bahkan, lanjut Salim, fondasi hubungan hubungan sipil-militer di Indonesia sudah tertanam dengan kukuh pada tahun-tahun pertama sejarah republik.

“Di atas fondasi itulah kemudian ditegakkan apa yang kini dikenal sebagai doktrin Dwifungsi,” kata Salim Said dalam artikel Tentara Nasional Indonesia dalam Politik, yang diterbitkan jurnal Prisma, Juni 1987.

Sumber gambar, Cas Oorthuys/Nederlands Fotomuseum

Saat itu, menurut Budi Irawanto dalam buku Film, Ideologi dan Militer (cetakan kedua Juli 2017), tindakan politik dan militer saling menjalin dan tidak terpisahkan.

“Perbedaan yang kabur antara antara tindakan politik dan militer inilah yang membentuk persepsi militer sebagai kekuatan politik,” kata Budi.

Sebab, tulis Budi dalam bukunya, perjuangan kemerdekaan itu sendiri memiliki sifat politik sekaligus militer.

Namun menurut Salim Said, faktor lain yang membuat militer terlibat sejak awal adalah lemahnya lembaga sipil saat itu.

Lainnya? “Tentara melahirkan dirinya sendiri; tingkah laku politik Panglima Besar Sudirman yang selalu berusaha menjaga otonomi tentara dari pemerintah; serta, pengalaman tentara dalam menjalankan pemerintahan militer di masa perang gerilya 1948-1949,” jelas Salim.

Sumber gambar, Keystone/Getty Images

Peristiwa yang sering dijadikan bukti sebagai kelemahan pemimpin sipil—antara lain—adalah saat Sukarno, Hatta dan pemimpin sipil bertahan di Yogyakarta saat Agresi Belanda II pada 1949.

Ketika pilihan itu diambil, Sudirman mengambil sikap sendiri dengan memilih bergerilya.

“Sikap Sudirman ini dikemudian hari banyak mengilhami tokoh militer bahwa angkatan bersenjata bisa memiliki sikap tersendiri, yang bisa berbeda dengan pemerintah,” kata pengamat sosiologi militer Najib Azca dalam buku Hegemoni Tentara (cetakan kedua, 2024).

Sumber gambar, IPPHOS/Prisma Agustus 1977

Peristiwa ini, tulis Najib mengutip pengamat militer Bilveer Singh dalam buku Dwifungsi ABRI, Asal-usul, Aktualisasi dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan (1995), “menunjukkan bahwa militer mampu melaksanakan haknya sebagai kelompok militer dan sekaligus sebagai politikus.”

Tetapi tidak semua sepakat bila dikatakan kehadiran militer di ranah sipil itu sepenuhnya dilatari lemahnya elite pemimpin sipil.

Bagi Indonesianis George McTurnan Kahin, yang dikutip Najib, sikap para pemimpin sipil untuk bertahan di Yogyakarta saat Agresi Militer Belanda II merupakan “keputusan bijaksana.”

“Kedua tokoh itu [Sukarno-Hatta] merasa mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai dari pihak militer…” kata Kahin dalam wawancara dengan Majalah Tiras (5 Oktober 1995).

Sumber gambar, Hulton Deutsch/Getty

Menurut pengamat militer Andi Widjajanto dalam artikel Nasution, Jalan Tengah, dan Politik Militer (TEMPO, 17 Agustus 2007), selama ini kajian akademis tentang pelibatan militer dalam politik di Indonesia, didekati dari dua perspektif.

Pertama, melihat hal itu sebagai reaksi atas kegagalan politikus sipil mengelola negara.

Kedua, militer Indonesia memang sejak awal kelahirannya sudah memiliki ambisi politik kekuasaan.

1952

Sikap parlemen yang dianggap mencampuri internal Angkatan Darat (AD) dan diperkeruh pertikaian internal AD, memunculkan peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa itu terjadi ketika Indonesia menganut demokrasi liberal atau parlementer—yang mengambil model demokrasi Barat.

Ribuan orang, yang dikoordinasi oleh AD, menggelar unjuk rasa pada 17 Oktober 1952. Sejumlah meriam bahkan diarahkan ke Istana Merdeka. Intinya, mereka menuntut agar Presiden Sukarno membubarkan parlemen.

Unjuk rasa itu digelar ketika Kepala Staf Angkatan Darat KSAD AH Nasution dan koleganya di AD bertemu Soekarno. Nasution dkk mengajukan petisi agar presiden membubarkan parlemen. Soekarno menolaknya.

Peristiwa ini kemudian menjadi pro dan kontra, setelah beredar dokumen yang menyebut Nasution yang seolah-olah Nasution ‘menekan’ Soekarno dengan ancaman kudeta.

Sumber gambar, BERYL BERNAY/GETTY IMAGES

Salinan dokumen itu kemudian terbesar di mana-mana. Muncul reaksi dari berbagai pimpinan AD di daerah-daerah. Terjadi kasus-kasus pengambilalihan pimpinan AD di daerah buntut dokumen tersebut.

Ujungnya, Nasution akhirnya dicopot dari jabatannya, dua bulan kemudian. Dia sempat diproses secara hukum, dan dia membantah tentang isi dokumen tersebut.

Pada buku Pejuang dan Prajurit (1991), Nugroho Notosusanto menganalisa peristiwa 17 Oktober 1952.

Nugroho menulis bahwa peristiwa itu merupakan pergulatan antara kekuatan yang menghendaki posisi otonom TNI-AD yang kelak berkembang menjadi fungsi sosial-politik ABRI.

Kekuatan ini, sambungnya, melawan “mereka yang menganut paham supremasi sipil terhadap militer.”

1958

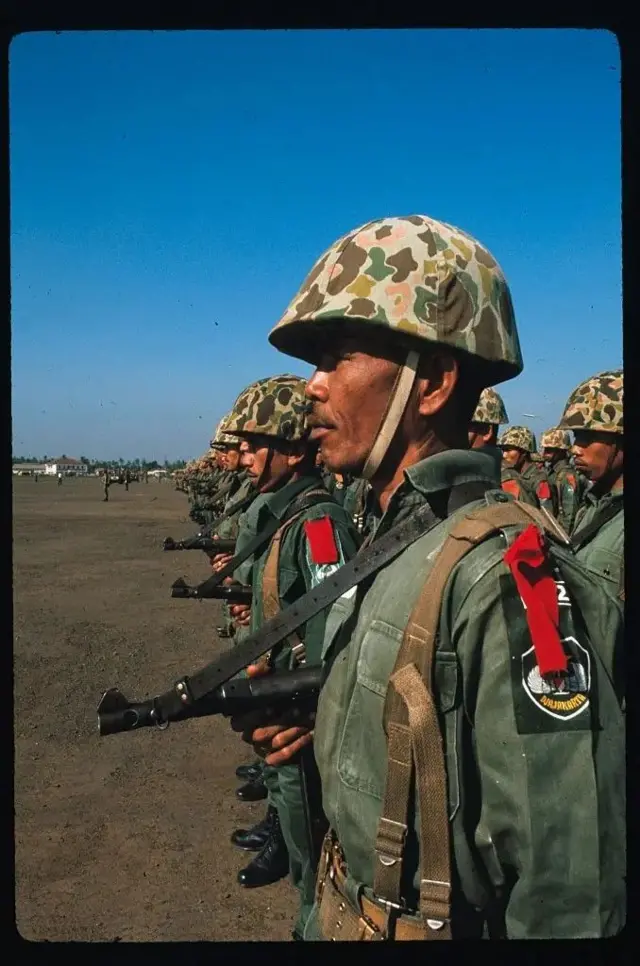

Konsep Dwifungsi dilontarkan pertama kali oleh AH Nasution saat menjabat KSAD dalam pidato tanpa teks di Dies Natalis Akademi Militer Magelang, 12 November 1958.

Intinya, Nasution menyatakan bahwa ABRI bukanlah sebagai alat sipil seperti negara-negara Barat. Namun bukan pula seperti di Amerika Latin sebagai rezim militer yang mendominasi kekuasaan.

Sumber gambar, Beryl Bernay/Getty Images

“Tekanan Nasution tidak pada lembaga dan peran militer, melainkan pada para eksponen (tokoh) tentara,” kata Salim Said, dalam pengantar buku Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat (2013) karya Ahmad Yani Basuki.

Pada bulan November itu juga, Presiden Sukarno lewat keputusan Dewan Nasional, menggolongkan militer sebagai salah-satu kekuatan politik dari posisinya selaku Golongan Karya.

“Maka resmilah militer Indonesia sebagai kekuatan politik legal,” tambah Salim Said.

Sumber gambar, Keystone Features/Hulton Archive/Getty Images

Istilah Dwifungsi itu sendiri belum dikenal. Rektor Akademi Hukum Militer Prof. Djokosutono, yang juga pakar hukum dan ilmu negara, menyebut konsep itu sebagai ‘jalan tengah’.

Baru kemudian istilah Dwifungsi terlontar tanpa sengaja dari Nasution ketika memberikan ceramah menyangkut prinsip-prinsip perjuangan untuk segenap jajaran kepolisian di Watukosek, Porong, Jatim pada 1961.

1959

Penerapan fungsi sospol ABRI mulai terasa sangat dominan sesudah diberlakukannya situasi negara dalam keadaan darurat perang (SOB) pada 1959.

Ini terjadi setelah Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Mulai saat itulah, berlaku apa yang disebut sebagai Demokrasi Terpimpin.

Dengan keadaan seperti itu, pihak militer mendapat ruang gerak yang bebas.

“Lembaga ini [ABRI] semakin bersatu dan semakin mampu meningkatkan kepentingan-kepentingan politik mereka lebih dari masa-masa sebelumnya,” kata Harold Crouch dalam buku Militer dan Politik di Indonesia (1999).

Sumber gambar, Getty Images

Akademisi Daniel S Lev menyebut kekuasaan sangat besar telah diberikan kepada komandan-komandan militer di daerah, hingga pemerintah sipil berada di bawah pemerintahan militer.

Nasution membentuk 16 Kodam. Keberadaan Kodam ini dilengkapi dengan Doktrin Perang Wilayah yang mengharuskan Angkatan Darat membentuk Kodim, Koramil, dan (pada 1963) Babinsa.

Sumber gambar, Three Lions/Getty Images

Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.

Klik di sini

Akhir dari Whatsapp

Pada masa SOB, Nasution betul-betul melakukan sejumlah tindakan politik. Pihak militer juga mulai merambah lembaga formal. Sejumlah wakil militer mulai memasuki pimpinan teras.

Mereka juga memasuki arena politik dengan memotong jalur-jalur ke partai politik.

Menurut Mochtar Mas’oed dalam buku Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971 (1989), ABRI mendirikan ‘badan-badan kerja sama’ antara AD dengan pemuda, buruh, petani, veteran hingga pimpinan agama.

“Angkatan bersenjata membentuk bermacam-macam badan untuk membatasi dan meredam PKI, tetapi organisasi-organisasi ini dibentuk seolah-olah dengan tujuan meningkatkan hubungan sipil-militer,” kata Bilveer Singh (1995).

Lebih dari itu, “Keberhasilan ABRI memadamkan pemberontakan bersenjata, penguasaan ABRI atas aset ekonomi daerah, serta turunnya pamor partai politik (karena keterlibatan Masyumi dan PSI dalam pemberontakan bersenjata) mengangkat posisi tawar Nasution vis-a-vis Presiden Sukarno,” kata Andi Wijayanto (2017).

1960-1965

Dinamika politik pada periode Demokrasi Terpimpin akhirnya mengkristal pada menonjolnya tiga kekuatan di atas pentas politik Indonesia: Soekarno, ABRI dan PKI.

“Di mana Soekarno bertindak sebagai pengimbang antara dua kekuatan lainnya,” kata Mochtar Mas’oed (1989).

Sumber gambar, Bettmann/Getty

Dalam perkembangannya, kemelut ekonomi dibarengi kemelut politik, membuat perimbangan kekuasaan segi-tiga itu menjadi berantakan.

Setelah Gerakan 30 September yang gagal, PKI tertendang dari panggung politik.

Dan, “untuk waktu dua tahun (1966-1968) berlangsung power struggle yang dimenangkan oleh militer. Soekarno tersingkir dan Soeharto masuk Istana,” kata pengamat militer Salim Said.

Bagaimana Soeharto menafsir ulang Dwifungsi ABRI demi kekuasaannya?

Setelah berhasil menghancurkan PKI dan menurunkan Presiden Sukarno pada 1967, Angkatan Darat (AD) menjadi kekuatan dominan satu-satunya di atas panggung politik Indonesia.

Pada awal berdirinya Orde Baru, selain membersihkan unsur-unsur PKI dalam tubuh AD, mereka—melalui lembaga ‘think tank’-nya, yaitu Sekolah Staf dan Komando (Seskoad) di Bandung— memperkuat doktrin Dwifungsi ABRI.

Baca juga:

Doktrin AD itu dibahas dan diputuskan setidaknya dalam dua kali seminar Seskoad pada April 1965 dan akhir Agustus 1966.

“Angkatan Darat yang dilahirkan di tengah kancah revolusi tidak pernah merupakan alat mati bagi pemerintah yang hanya sibuk dengan urusan keamanan… Angkatan Darat tidak hanya mempunyai tugas kemiliteran saja, tetapi terjalin dengan segala bidang kehidupan masyarakat,” demikian bunyi doktrin itu.

Sumber gambar, REPORTERS ASSOCIATES/Gamma-Rapho melalui Getty Images

Seperti ditulis Ulf Sundhaussen dalam buku Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwifungsi ABRI, isinya sangat sesuai dengan tuntutan dalam pidato Soeharto di hadapan Kostrad pada 15 Agustus 1965.

Dalam pidatonya, Soeharto mengatakan, agar Angkatan Darat memainkan peran memimpin dalam segala bidang.

Bagi pengamat militer, Salim Said, doktrin dwifungsi ala Soeharto itu—yang mengatur peranan sosial-politik tentara—menguatkan argumen bahwa sudah beberapa kali dokumen itu mengalami perubahan dan penyesuain.

“Setiap terjadi perubahan politik yang mempengaruhi hubungan tentara terhadap politik, penyesuain doktrin juga tak terhindarkan,” kata Salim Said dalam artikel Tentara Nasional Indonesia dalam Politik: Dulu, sekarang dan pada masa datang (Prisma, Juni 1987).

Sumber gambar, Beryl Bernay/Getty Images

Artinya, Salim ingin mengatakan bahwa peninjauan ulang doktrin dwifungsi oleh Seskoad pada 1966 itu berbeda dengan ‘jalan tengah’ di masa AH Nasution atau Panglima Besar Jenderal Sudirman.

“Ketika Seskoad meninjau kembali doktrin yang sudah ada di tahun 1966, tentara sudah menduduki posisi dominan dalam gelanggang politik Indonesia,” kata Salim.

Dengan kata lain, demikian Salim Said, sejarah Indonesia telah membuktikan ABRI selalu menyesuaikan doktrinnya dengan perkembangan masyarakat.

“Membuat de jure apa yang sudah menjadi de facto,” tulis Salim Said di pengantar buku Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas Militer dalam Masyarakat karya Ahmad Yani Basuki (2013).

Sumber gambar, Getty Images

Ketika masyarakat mendorong TNI mendobrak Orde Lama, sebenarnya TNI sudah lama berseteru dengan kekuasaan Sukarno (de facto).

“Adalah dukungan masyarakat itu yang meyakinkan tentara untuk bertindak (de jure),” papar Salim.

Karena itulah, ketika rakyat mendukung peran politik TNI pada awal Orba, TNI merumuskan dengan rinci doktrin dwifungsi.

Seperti dikatakan di awal, perubahan politik yang dilatari macam-macam latar belakang, membuat tafsir dan implementasi dwifungsi pun berbeda-beda.

Tafsir terhadap doktrin Dwifungsi ABRI itu bisa seenaknya dilakukan. Pada akhir 1960-an, sebutlah, Soeharto memutuskan menambah 100 kursi untuk ABRI di DPR tanpa ikut pemilu.

Sumber gambar, TEMPO/LN Idayanie

Ini dilakukannya sebagai kompromi dengan pimpinan parpol setelah menyetujui pemilihan umum dengan sistem proporsional, dan bukan sistem distrik, yang semula dituntut tentara, kata Salim.

Kritikan pun diarahkan ke Soeharto. Kompromi itu disebut sebagai awal kompromi dalam melaksanakan dwifungsi ABRI.

“Di mata para pengeritik itu dilakukan karena penguasa memerlukannya [kompromi] demi kelangsungan kelanggengan kekuasaan mereka,” jelas Salim Said.

Kritikan itu, antara lain, muncul di kalangan elite ABRI sendiri. Mereka berdebat tentang bentuk dwifungsi yang tepat.

Salah-seorang yang rajin mengeritik tentang tafsir dan implementasi dwifungsi itu adalah AH Nasution.

Salim Said menggambarkan konseptor doktrin peranan sosial politik tentara itu sebagai “pengritik paling tajam”.

“Pada tahun 1966, tatkala masih belum lagi purnawirawan, dalam sebuah ceramahnya di Seskoad, Nasution telah memperingatkan perlunya pemurnian arti dan implementasi dwifungsi,” ujar Salim dalam artikelnya di jurnal Prisma tersebut.

Menurut Nasution, fungsi sosial politik ABRI harus ditafsirkan sesuai dengan pasal 2 UUD 1945. Pasal ini berhubungan dengan kedudukan politik Golongan Karya.

Apabila ABRI melaksanakan pasal itu, demikian Nasution, maka ABRI hanya akan duduk di MPR.

“Dan tidak harus aktif dalam kegiatan politik sehari-hari,” kata AH Nasution dalam artikel Dwifungsi ABRI: Pada mulanya dan Kini (Prisma, Desember 1980).

Sumber gambar, TEMPO/Agus Hidayat

Hubungan atau posisi ABRI terhadap Golkar dalam gelanggang politik Orde Baru juga menjadi bahan kritik Nasution.

Pada 1971, dia pernah menulis bahwa para perwira ABRI memegang peranan kekaryaan, seperti menduduki posisi birokratis sipil, hanya selama keadaan darurat. Dia berpendapat, ABRI seharusnya berdiri di atas semua golongan.

Suara-suara protes terhadap implementas dwifungsi tak hanya dari mulut Nasution.

Pada 1978, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Jenderal M Jusuf, bersuara lantang tentang implementasi Dwifungsi ABRI saat itu.

Dalam berbagai kesempatan, M.Jusuf menyatakan ABRI harus ‘memperlunak’ Dwifungsinya.

Dia juga mengingatkan agar para pejabat militer tidak berat sebelah dalam berhubungan dengan partai-partai politik.

“Jangan serta-merta curiga terhadap orang yang kamu kira mendukung PPP atau PDI; itu tidak baik dan salah,” kata M.Jusuf, seperti dikutip Ahmad Yani Basuki dalam buku Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat (2013).

Sebaliknya, kelompok-kelompok perwira lainnya, terutama orang-orang yang dekat dengan Soeharto, mengartikan dwifungsi sebagai sesuatu yang lebih luas.

Sumber gambar, JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

Mereka menegaskan bahwa keterlibatan aktif ABRI dalam kegiatan politik dan ekonomi adalah lumrah dan diperlukan.

“Mengembalikan posisi-posisi yang sekarang dikendalikan kaum militer kepada kaum sipil, hanya akan mempertaruhkan eksistensi negara dan membahayakan proses normalisasi yang sedang berkembang,” kata Mayor Jenderal Ali Moertopo, salah-seorang asisten pribadi kepresidenan, pada 1974.

Dalam pidatonya di depan Rapat Pimpinan ABRI pada 27 Maret 1980 di Pekanbaru, Presiden Soeharto menjelaskan bahwa ABRI sebagai alat pertahanan nasional berdiri di atas segala golongan.

Namun ABRI sebagai golongan karya harus memilih partner yang bisa dipercaya, yakni partner yang bekerja untuk Pancasila, kata Soeharto.

Partner yang dimaksud Soeharto itu menunjuk pada Golkar.

Sumber gambar, Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images

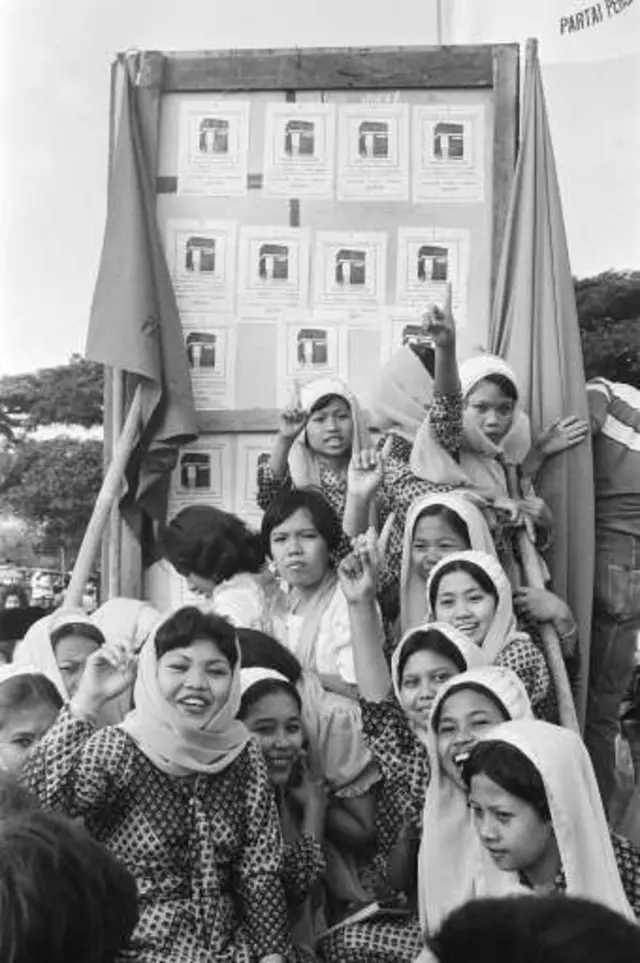

“Walaupun diklaim tidak terikat pada organisasi mana pun yang ikut pemilu, tetapi personel ABRI adalah orang yang wajib mendukung Golkar,” kata Ken Ward dalam buku NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971 (2024).

Dari pijakan seperti itulah, rezim Soeharto menyiapkan skenario agar Golkar menang di Pemilu 1971. “Berbagai muslihat memang dilakukan untuk memperoleh kemenangan bagi Sekber Golkar,” kata Awad Bahasoan dalam artikel Golkar Mencari Format Politik Baru dalam buku Analisa Kekuatan Politik di Indonesia (1985).

Salah-satu rekayasa politik itu tercermin dari Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1970 yang melarang semua pegawai negeri, termasuk anggota ABRI, terlibat dalam kegiatan parpol.

Di peraturan ini pula ditegaskan bahwa semua pegawai negeri dituntut memiliki loyalitas tunggal terhadap pemerintah.

Sumber gambar, JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

Dukungan politik dari ABRI dan pegawai negeri akhirnya membuat Golkar meraih 60,11 sampai 74,51% dalam pemilu-pemilu Orde Baru.

Pada 1964-1971, Golkar menjadi instrumen bagi militer untuk mengelola proses transfer kekuasaan dari Demokrasi Terpimpin-nya Soekarno ke tangan mereka.

Dalam perjalanannya, partai beringin itu menjadi mesin politik penghasil legitimasi bagi kekuasaan Orde Baru.

Bersama ABRI dan elemen Orba lainnya (birokrasi, teknokrasi dan kekuatan modal) “Golkar lalu bersama-sama membangun aliansi besar bagi otoritarianisme baru,” kata Eep Saefullah Fatah dalam artikel Golkar: Gigantisme yang dimanja sejarah di buku Golkar Retak? (1999).

Seiring perjalanan waktu, menurut Eep, Golkar menjadi pemberi bobot legitimasi politik riil bagi kekuasaan personal Soeharto.

Sumber gambar, JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

Ujungnya, setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, Golkar dipaksa untuk memetik buah-buah kekeliruan masa lampaunya. Salah-satunya, ketergantungan mereka pada militer sebagai ayah kandungnya, kata Eep.

“Sulit dibantah bahwa selama dua dekake terakhir Orba, militer telah memberikan fasilitas politik yang sangat istimewa bagi Golkar sehingga bisa menenggelamkan kekuatan dan sistem kepartaian,” tandas Eep.

Dan sejarah mencatat, Reformasi 1998 seperti arus balik yang menyadarkan elit ABRI betapa mereka sudah lama disalahgunakan oleh kekuasaan Orde Baru.

“Mereka berangsur sadar untuk waktu lama bahwa mereka hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan yang meladeni penguasa dan kroni-kroninya,” kata pengamat militer Salim Said pada 2013.

Pertanyaannya kemudian, setelah 27 tahun reformasi, apakah langkah-langkah reformasi internal TNI sudah memenuhi harapan?

Pada masa Orde Baru, dominasi militer melalui dwifungsinya, dianggap akan menjadi ciri jangka panjang politik Indonesia.

Apalagi ada anggapan saat itu belum muncul kekuatan sipil yang bisa menandingi superioritas tentara.

Namun anggapan ini runtuh setelah Reformasi 1998.

Ini sekaligus mengoreksi klaim bahwa Dwifungsi ABRI itu ‘abadi’ seperti diklaim sebagian elite politik di masa itu.

Berikut petikan wawancara BBC News Indonesia dengan pengamat sosiologi militer, Muhammad Najib Azca:

Sumber gambar, Robertus Pudyanto/Getty Images

Pertanyaan: Dalam buku karya Anda ‘Hegemoni Tentara’, Anda menyebut kemunculan Dwifungsi ABRI bukan merupakan hasil dari pengujian metodologis dan ilmiah, melainkan hasil kemenangan dari suatu proses politik. Bisa Anda jelaskan?

Jawaban: Ketika saya riset [untuk skripsi yang selesai pada 1996 dan kemudian dibukukan] masih zaman Orde Baru. Saat itu Dwifungsi ABRI seolah-olah menjadi suatu kewajaran dan bahkan suatu keharusan.

Artinya, Dwifungsi ABRI ini dianggap sebagai fakta yang wajar karena memang menyejarah. Sudah berakar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Bahkan secara normatif perlu ada, setidaknya dari kaca mata militer dan negara Orde Baru.

Dalam skripsi, saya mencoba menguliti bahwa Dwifungsi ABRI itu konstruksi politik. Dwifungsi ABRI itu produk politik.

Sumber gambar, AGUS LOLONG/AFP via Getty Images

Jika disebut Dwifungsi ABRI itu wajar dan sebuah keharusan, karena kehadirannya merupakan ekstensi (perluasan) kepentingan politik, saya kira bila dilihat dari kacamata demokrasi, itu jelas bukan kewajaran. Mengapa? Karena Dwifungsi ABRI itu penyimpangan.

Setelah skripsi saya selesai dua tahun setelah Reformasi 1998, saya kira saya sudah membuktikan bahwa Dwifungsi ABRI tidak abadi.

Dwifungsi ABRI disebut abadi oleh beberapa narasumber perwira TNI yang Anda wawancarai. Dan ternyata tidak terbukti, setelah Reformasi 1998, dwifungsi ABRI dicabut. Apa artinya?

Kalau konstruksi para jenderal yang saya wawancarai, Dwifungsi ABRI itu bakal abadi. Hal itu kan melekat pada struktur genetiknya tentara. Tentara itu sejak lahir sudah punya peranan sosial politik.

Dwifungsi ABRI sudah menjadi struktur genetik atau struktur DNA-nya militer. Itulah argumen para jenderal yang saya wawancarai.

Sumber gambar, ADEK BERRY/AFP

Nah, saya ingin katakan, itu tidak benar. Dwifungsi ABRI itu, yang merupakan struktur DNA-nya militer, itu adalah konstruksi politik. Sebuah pandangan politik.

Kita kemudian membuktikan melalui Reformasi 1998 bahwa Dwifungsi itu sesuatu yang bisa diubah. Tidak abadi.

Dan saya kira kita sudah tahu bahwa setelah 1998 saya kira dibuat Doktrin baru reformasi TNI yang tidak ada lagi Dwifungsi ABRI. Jadi konstruksi dwifungsi tidak dipakai lagi.

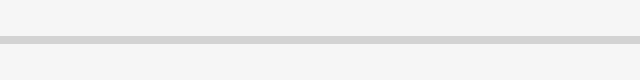

Dengan disahkannya UU TNI hasil revisi, ada yang khawatir ini membuka peluang Dwifungsi ABRI bangkit lagi?

Kalau menurut saya, reformasi TNI itu memang sebenarnya belum tuntas.

Apa yang kita lakukan pada 1998 itu saya kira merupakan langkah penting yang berarti signifikan, yaitu menghapuskan beberapa fondasi dari Dwifungsi ABRI.

Sumber gambar, Agus Lolong/AFP

Salah-satu yang terpenting adalah, pertama, menghapus fungsi kekaryaan ABRI.

Dulu, selain fungsi kemiliteran, ABRI melakukan fungsi-fungsi kekaryaan.

Fungsi kekaryaan itu di masa Orde Baru tidak ada batasnya. Di semua arena, di semua kancah, ABRI berperan.

Dia punya hak untuk berperan mulai pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan birokrasi. Hampir tidak ada arena yang ABRI tidak terlibat. Sampai ke lembaga sensor, perizinan, dan lain-lain.

Kedua, saya kira penting dan belum terselesaikan, yaitu melakukan reformasi pada komando teritorial.

Itu salah-satu yang membuat militer Indonesia menjadi berbeda dibanding dengan militer negara mana pun, kecuali Vietnam.

Sumber gambar, OKA BUDHI/AFP

Kenapa? Karena memang struktur komando teritorial itu adalah struktur warisan perang gerilya. Di mana TNI punya pengalaman terlibat perang kemerdekaan, melakukan gerilya melawan penjajah.

Struktur komandonya dari pusat sampai ke tingkat desa.

Kemudian ketika kita merdeka, struktur itu diawetkan, diinstutusionalisasikan hingga saat ini menjadi struktur komando teritorial.

Sampai hari, Reformasi tidak menyentuhnya.

Bahkan, kalau kita melihat sekarang, saya kira, dimekarkan, ditambah lagi.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mencoba untuk menambah lagi kodam-kodam baru, struktur-struktur komando teritorial yang baru, yang saya kira itu kabar buruk bagi reformasi TNI.

(Catatan redaksi: Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan pihaknya akan meningkatkan status lima komando resor militer (Korem) menjadi komando daerah militer (Kodam).

Sumber gambar, Yasuyoshi CHIBA / AFP

Lima Kodam itu akan membawahi masing-masing di Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Riau dan Kepulauan Riau serta Lampung dan Bengkulu.

“Sementara konsepnya demikian. Jadi ada lima peningkatan status kodam. Untuk menjadi kodam baru,” kata Wahyu kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025 lalu.

Wahyu mengatakan peningkatan status ini sedang diproses dan menjadi prioritas dari KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.

“Kodam baru itu, selain juga berkaitan dengan gelar kekuatan kita, untuk sistem pertahanan dan keamanan, juga mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,” jelasnya.

Ia meminta restrukturisasi yang tengah dilakukan oleh TNI AD tidak dipandang negatif. Wahyu mengatakan restrukturisasi itu dalam rangka membantu program-program pemerintah).

Ketiga, yaitu peradilan militer. Dari tuntutan reformasi, selain penyusutan komando teritorial, yang belum terlaksana membuat peradilan sipil untuk anggota militer yang melakukan pelanggaran di ranah sipil.

Sumber gambar, AGUS LOLONG/AFP via Getty Images

Peradilan militer itu didisain adalah peradilan bagi anggota militer ketika melakukan pelanggaran di ranah militer, artinya ketika dia bertugas sebagai militer, ketika dia melakukan fungsi-fungsi pertahanan, melakukan perang. Kalau dia melanggar, dia diadili di pengadilan militer.

Tapi kalau seorang militer misalnya membunuh warga sipil, atau melakukan perampokan, dia mestinya tidak diadili di peradilan militer, dia diadili di peradilan sipil. Nah ini yang sampai hari ini tidak terwujud.

Mengapa reformasi internal TNI tidak menyentuh masalah teritorial?

Karena mainstream tentara itu menganggap struktur komando teritorial itu rohnya Angkatan Darat.

Struktur teritorial itu melekat pada Angkatan Darat. Angkatan laut dan udara tidak punya struktur komando.

Sumber gambar, BBC news Indonesia/Silvano Hajid

Jadi ini memang mainstream perwira menengah. Perwira tinggi di Angkatan Darat itu melihat struktur komando itu memang rohnya Angkatan Darat.

Jadi itu warisan paling berharga di Angkatan Darat. Jadi jangan disentuh.

Karena itulah maka jenderal-jenderal reformis, kalau mau kita bilang, orang seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Widjoyo, lalu Agus Wirahadikusuma (almarhum, mantan Panglima Komando Cadangan TNI Angkatan Darat), terutama SBY yang berkuasa 10 tahun setelah Reformasi, dia tidak berani menyentuh [struktur komando teritorial] itu karena dia tahu resistensinya sangat tinggi dari Angkatan Darat.

Kalau dia menyentuh itu, dia berpotensi mendapatkan resistensi, berpotensi mendapatkan mengalami pelemahan dukungan dari kalangan militer.

Karena itu dia tidak berani menyentuh. Begitu jugaJoko Widodo yang tidak punya visi reformasi kemiliteran. Dia tidak menganggap itu penting diabaikan saja. Selama 10 tahun Jokowi seperti itu.

Tapi problemnya ketika Prabowo Subianto sekarang berkuasa, dia melihat justru pentingnya penguatan lebih lanjut, lebih kuat lagi struktur komando teritorial ini.

Apa bahayanya apabila struktur komando teritorial itu dikembangkan?

Bahayanya adalah struktur komando teritorial itu menjadi tentakel militer di dunia politik. Karena di dunia ini, selain Indonesia, itu tidak ada militer yang memiliki struktur komando seperti itu.

Angkatan Darat Indonesia memiliki Kodam [Komando daerah militer], Korem [Komando resor militer], Kodim (Komando distrik militer], Koramil [Komando rayon militer] sampai Babinsa [Bintara pembina desa].

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Jadi dia punya struktur kohesif yang koheren dari pusat sampai ke desa. Kalau itu ‘disentil’ sedikit, dia menjadi tentakel politik.

Memang itu tidak selalu [menjadi tentakel politik], tetapi itu membuat tentara akan tidak bisa diputus peran politiknya karena dia masih punya peranan itu, masih punya struktur itu.

Selama militer memiliki struktur komando teritorial, berarti militer masih memiliki tentakel politik sampai ke tingkat desa.

Kita tahu militer strukturnya komando hirarkis.

Jadi apa yang ditugaskan oleh Panglima TNI [akan diturunkan] langsung ke tingkat desa. Semuanya akan bekerja, apa pun, baik dalam pengertian positif maupun negatif. Nah, dalam demokrasi hal itu tidak kompatibel.

Sumber gambar, Antara Foto

Struktur komando teritorial itu tidak kompatibel dengan sistem demokrasi. Makanya tidak perlu lagi [struktur komando teritorial].

Mengapa struktur komando teritorial Angkatan Darat itu tidak kompatibel bagi demokrasi?

Dia tidak cocok dengan sistem demokrasi. Karena, struktur teritori komando itu memberi ruang, memberi kesempatan militer terlibat dalam politik yang mestinya tidak boleh.

Dalam sistem demokrasi, militer itu tidak boleh ikut terlibat dalam kontestasi politik. Dia hanyalah alat pertahanan negara untuk menghadapi ancaman yang menyangkut kedaulatan.

Tapi struktur yang ada ini, struktur komando teritorial ini, dia punya mesin politik yang saling terkait.

Jadi, sekarang yang paling kuat, kalau kita bicara pemerintah, adalah militer dan polisi. Polisi memiliki struktur fungsi kepolisian dari pusat sampai ke polsek. Kalau militer sampai koramil.

Sumber gambar, OKA BUDHI/AFP

Cuma bedanya adalah polisi memang hadir di negara demokrasi. Di negara mana saja ada struktur polisi yang seperti itu.

Problemnya adalah apakah dia [struktur polisi] digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, disalahgunakan untuk politik atau tidak.

Artinya kehadirannya tidak serta merta menjadi gangguan.

Nah, kalau militer lebih problematik. Karena dia memang fungsinya pertahanan negara. Struktur komando hirarkis Angkatan Darat juga punya pengalaman, punya sejarah menjadi kekuatan politik yang hegemonik selama sekian puluh tahun.

Jadi sampai hari ini, saya kira, peluang [struktur komando teritorial] menjadi kekuatan politik yang menentukan untuk kapan saja digunakan oleh struktur kekuasaan.

(Catatan redaksi: Ahmad Yani Basuki dalam buku ‘Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat (2013) mengatakan, komando teritorial ‘masih ada’, tetapi fungsi dan embanan tugasnya sudah berubah. Keberadaannya adalah sebagaui gelar kekuatan alat pertahanan negara. Satuan-satuan tersebut tidak lagi memiliki peluang dan alasan sedikitpun untuk terlibat dalam urusan politik praktis (politik lokal) baik secara institusional maupun individual).

Sumber gambar, Getty Images

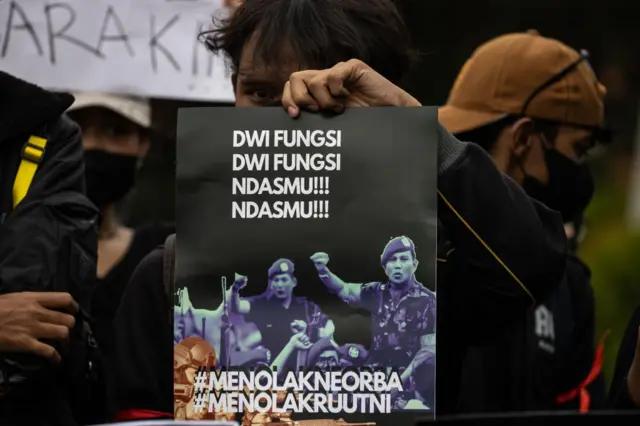

Jadi, apakah revisi UU TNI seperti memberi karpet merah guna menyambut kembalinya Dwifungsi ABRI?

Ini peringatan dari masyarakat sipil bahwa prakteknya sekarang presidennya [Prabowo Subianto] memiliki latar belakang militer.

Dan saya kira Prabowo itu memiliki preferensi untuk bekerja lebih mudah dengan tentara. Itu nature-nya. Prabowo itu Kopassus, dia jendral. Dia lebih suka dengan kerja-kerja tentara yang lebih cepat, struktural, hirarkis.

Jadi, saya kira, revisi UU TNI ini membuka tambahan ruang kecil bagi peran-peran militer untuk bertambah.

Tapi kalau kita membandingkan dengan Dwifungsi ABRI di masa lalu, masih sangat jauh. Cuma, seperti saya katakan tadi, seharusnya reformasi TNI masih dilanjutkan. Sekarang kan malah mundur dengan revisi UU TNI ini.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Jadi ini memang tidak mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti tahun 1990-an, tidak. Tapi ini membuat agenda reformasi militer yang seharusnya maju terus, itu malah justru mundur.

Seharusnya sekarang kita melakukan reformasi terus menerus.

Ada asumsi yang berkembang di masyarakat, termasuk di sejumlah pengamat, kemunculan kembali TNI ke dunia sipil, itu disebut tak terlepas dari apa yang disebut sebagai kelemahan elit sipil?

Problemnya, ini merupakan situasi sosiologi politik kita sebelum reformasi, bahwa masyarakat Indonesia melihat militer itu sebagai sebuah kekuatan yang memang perlu diberi peran-peran besar dalam kehidupan publik.

Jadi ini memang problem sosiologis, problem pandangan kolektif masyarakat mengenai peranan militer.

Saya kira kita memiliki pengalaman penanganan konflik di masa lalu, khususnya pada tahun 1965, ketika kelompok-kelompok sosial politik memiliki kekuatan kelaskaran. PKI punya laskar, Masyumi punya [laskar], NU punya [laskar], semuanya punya.

Sumber gambar, Robertus Pudyanto/Getty Images

Ini juga sudah terjadi di awal kemerdekaan. Kemudian masih berlanjut ketika kita sudah merdeka.

Dan, saya kira, itu menubuh dalam pandangan publik secara cukup siginifikan.

Mereka bersikap toleran dengan berkata bahwa ‘tidak apa-apa militer diberi peranan sipil, itu memang kenyataannya mereka punya kemampuan, dan kenyataannya sipil lemah’. Mereka berkata seperti itu.

Dari sini kemudian ada anggapan bahwa ‘kita memerlukan struktur paramiliter yang berguna dalam penanganan problem-problem kemasyarakatan dan kebangsaan’.

Dan ini, saya kira, pandangan yang masih cukup luas beredar di kalangan warga sipil.

Jadi ini yang menjadi pekerjaan rumah [PR] kita, PR bagi gerakan sipil, adalah bahwa pandangan publik yang sangat meluas yang menganggap bahwa kita memang masih membutuhkan tentara untuk menduduki posisi-posisi tertentu.

Inilah problem yang terjadi di masyarakat.

Jadi ini memang PR besar bagi semua gerakan sipil untuk melakukan edukasi publik mengenai peranan militer dan sipil itu.